江戸時代のハーブ

日本列島でハーブが食用された歴史を探ると、はるか縄文時代にまで遡る。近年になって、縄文時代は食料の確保に明け暮れていたという貧しいイメージが覆されている。狩猟中心ではなく、植物の栽培や動物の飼育も手がけ、食材は意外に恵まれていたことがわかった。なかでも注目するのは、和風ハーブとされているシソの食用である。

シソは、ヒマラヤやビルマ、中国などが原産であるにもかかわらず、縄文クッキーの中に発見された。栽培していたとまでは断定できないが、少なくとも外来植物を使用していたことは確かである。当時の人は、スパイスとしてシソの味や香りを好んだのか、あるいは増量剤として用いたのだろう。どちらにしても、日本人のハーブへの関心は、古く縄文時代に始まると言えそうだ。

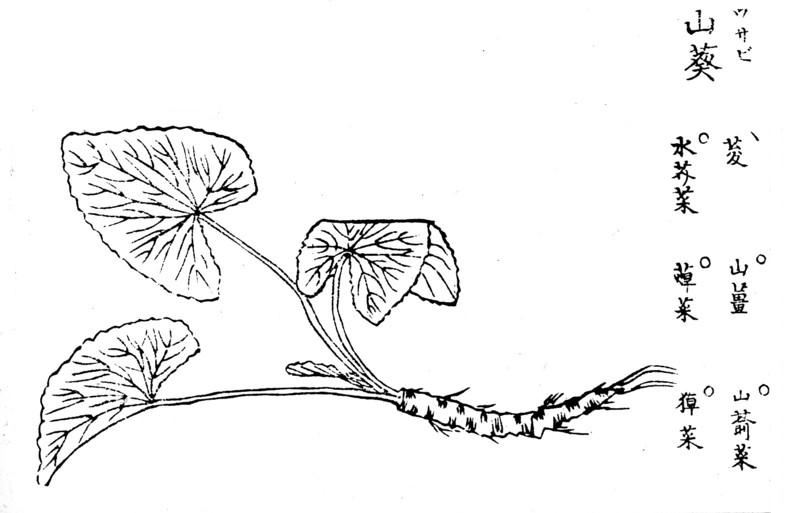

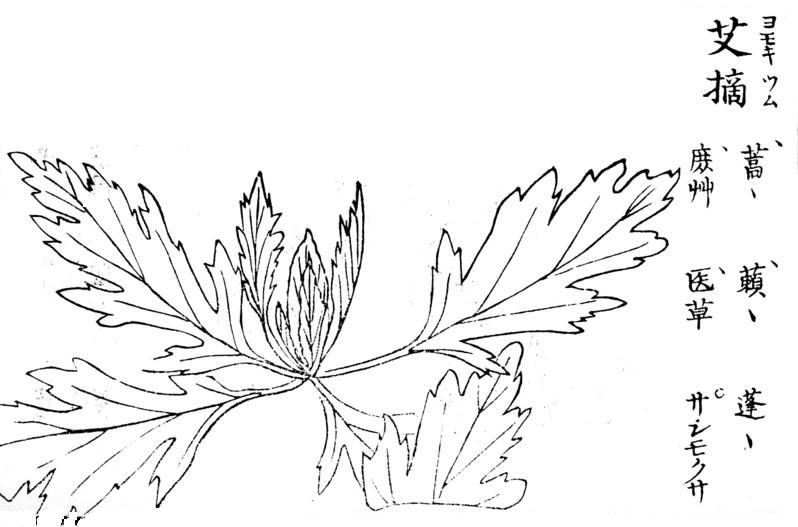

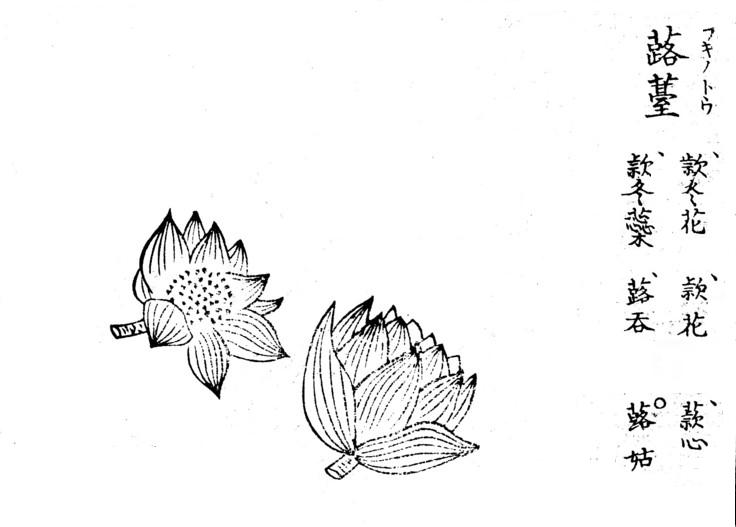

シソは、ヒマラヤやビルマ、中国などが原産であるにもかかわらず、縄文クッキーの中に発見された。栽培していたとまでは断定できないが、少なくとも外来植物を使用していたことは確かである。当時の人は、スパイスとしてシソの味や香りを好んだのか、あるいは増量剤として用いたのだろう。どちらにしても、日本人のハーブへの関心は、古く縄文時代に始まると言えそうだ。 また、長葱、柚子、辣韮、分葱、山葵などは、大昔から食用していたから和風ハーブと呼んでいる。しかし、これらはシソ同様、日本原産ではない。日本列島は海で囲まれているが、外部との交流が盛んで、様々な文化や物資が行き来していた。また、渡来する異文化を拒むのではなく受容した上で、日本独自の文化を形成させていった。特に食べ物は、もともと種類が豊富であったことから、その利用や応用に長けていた。シソのような外来植物を受け入れる資質は、好奇心旺盛な日本人にとって、特に違和感はなかったと思われる。それどころか進んで口にしたのではなかろうか。 俳諧季寄図考より 以下図同様

また、長葱、柚子、辣韮、分葱、山葵などは、大昔から食用していたから和風ハーブと呼んでいる。しかし、これらはシソ同様、日本原産ではない。日本列島は海で囲まれているが、外部との交流が盛んで、様々な文化や物資が行き来していた。また、渡来する異文化を拒むのではなく受容した上で、日本独自の文化を形成させていった。特に食べ物は、もともと種類が豊富であったことから、その利用や応用に長けていた。シソのような外来植物を受け入れる資質は、好奇心旺盛な日本人にとって、特に違和感はなかったと思われる。それどころか進んで口にしたのではなかろうか。 俳諧季寄図考より 以下図同様ところが、外来ハーブが最も多く入ってきた江戸時代は、縄文時代とは違い必ずしも食用としてあまり栽培されなかった。珍しい植物として愛玩されるか、薬用にされる程度であった。そこで江戸時代に渡来したハーブの行方を探ってみよう。 以下の図は和製ハーブ

慶長年間(1596~1614)にアーモンドナッツ(阿米弁桃・阿米弁糖)が渡来している。アーモンドは扁桃、巴旦杏とも呼ばれ、薬用を目的とした栽培が試みられた。しかし、アーモンドは乾燥した地域での栽培が適しており、高温多湿の日本、特に夏の雨に弱いため普及しなかった。

慶長年間(1596~1614)にアーモンドナッツ(阿米弁桃・阿米弁糖)が渡来している。アーモンドは扁桃、巴旦杏とも呼ばれ、薬用を目的とした栽培が試みられた。しかし、アーモンドは乾燥した地域での栽培が適しており、高温多湿の日本、特に夏の雨に弱いため普及しなかった。元禄年間(1688~1703)、オランダゼリ(和蘭芹)とも呼ばれるパセリが渡来。オニオン(玉葱)は寛延年間(1736~1750)、長崎に入るが、観賞用にとどまり、本格的に栽培が始まるのは明治時代以降である。

それでも、安永4年(1776)に商館付医師として来日した、スウェーデン人の博物学者・ツュンベリーは、長崎でハーブが栽培されているのを見ている。町の内外には菜園があり、洋風野菜として、アカカブ、ニンジン、ウイキョウ、イノンド、ダイウイキョウ、パセリ、アスパラガス、ネギ、タマネギ等々の各種ネギ類、カブラ、ダイコン、サラダナ、チコリとキクジシャ、その他いくつかの種類があった。

それでも、安永4年(1776)に商館付医師として来日した、スウェーデン人の博物学者・ツュンベリーは、長崎でハーブが栽培されているのを見ている。町の内外には菜園があり、洋風野菜として、アカカブ、ニンジン、ウイキョウ、イノンド、ダイウイキョウ、パセリ、アスパラガス、ネギ、タマネギ等々の各種ネギ類、カブラ、ダイコン、サラダナ、チコリとキクジシャ、その他いくつかの種類があった。 ところが、アスパラガス(アステルピーやアスペルケーと呼ばれた)は、天明元年(1781)に渡来という資料がある。ツュンベリーは、植物にも造形が深く植物名を間違えることは考えられない。ハーブの渡来した時期については、何をもって渡来したかという問題もあり、混乱しているというのが実情だろう。

ところが、アスパラガス(アステルピーやアスペルケーと呼ばれた)は、天明元年(1781)に渡来という資料がある。ツュンベリーは、植物にも造形が深く植物名を間違えることは考えられない。ハーブの渡来した時期については、何をもって渡来したかという問題もあり、混乱しているというのが実情だろう。平賀源内の記した『物類品隲』(1763年)には、泊夫藍(サフラン)、迷迭香(ローズマリー)、胆八香(ポルトガルノ油。オリーブオイル)、紅毛ちしゃ(エンダイブ)が薬品会に出品したとある。これらの記述から、ともすると生きた植物が渡来していたと思われがちであるが、乾燥させた標本のような場合もあり、実態はつかみにくい。また、ビールに不可欠なホップは、享和年間(1801~1803)に渡来している。なお、ビールは慶長18年(1613)に持ち込まれている。日本で最初にビールを作ったのは文化9年(1812)頃、長崎出島のオランダ商館長ヘンドリック・ドゥーフとされている。ただし、この時のビールはまさに麦酒で、肝心のホップが入っていなかったという。ハーブを加工した薬や知識が先に入り、生きた植物はかなり後になるケースが多いようだ。

マジョラム・ペパーミント・セージ・カモミール・ピスタチオが渡来するのは文政年間(1818~1829)。チコリ(菊苦菜)・レモン(檸檬)の渡来は、嘉永年間(1848~1854)。文献に記されたサフランは、なんと100年後の文久年間(1861~1864)になってようやく渡来したことになっている。

マジョラム・ペパーミント・セージ・カモミール・ピスタチオが渡来するのは文政年間(1818~1829)。チコリ(菊苦菜)・レモン(檸檬)の渡来は、嘉永年間(1848~1854)。文献に記されたサフランは、なんと100年後の文久年間(1861~1864)になってようやく渡来したことになっている。それにしても、素敵なハーブが数多く渡来しているのに、なぜ日本で食用化されなかったのだろう。その理由は、ハーブに相性の良い乳製品や肉を日本人があまり食べなかったこと。また、在来の食べ物が豊富で、特に野菜は種類が多い(百種以上)上に美味く、安価であったためと言われている。

また、『広益地錦抄』(伊藤伊兵衛平政武・1719年)にも載っているウイキョウ(フェンネル)は、平安時代に渡来しているが和製ハーブとは呼ばない。その理由は、江戸時代は、食べ物の保存が重要で、食文化は漬物、発酵食品が主流であった。そこで、漬物類となったハーブを和製ハーブと呼ぶようになったのではないかと私は考えている。

以上の文は、The Herbs 2009MARCH に掲載したものです。