江戸のくだもの その3

九年母

今、クネンボと言っても、どのような果物だとわかる人はどのくらいいるだろう。江戸時代には普通の果物としてかなり流通していたようだ。たとえば、幕末近くに訪れた園芸学者・ロバート・フォーチュンは、道ばたの店でクネンボの売られているのを見ている。

今、クネンボと言っても、どのような果物だとわかる人はどのくらいいるだろう。江戸時代には普通の果物としてかなり流通していたようだ。たとえば、幕末近くに訪れた園芸学者・ロバート・フォーチュンは、道ばたの店でクネンボの売られているのを見ている。

クネンボは東南アジア原産とされ、日本に渡来したのは室町時代後半とされている。琉球を経由して入ってきたクネンボは、まだ大粒な柑橘類がなかったことからもてはやされた。果皮は厚いが香りは高く、その栽培は江戸付近まで広まった。しかし、キシュウミカンの生産が多くなると、人気を取られてしまった。クネンボは亜熱帯から熱帯性の気候に適しているから、本来の味を期待できなかったことにもよる。現代でも生産はかろうじて続いているが、その大半は鹿児島県と沖縄県である。

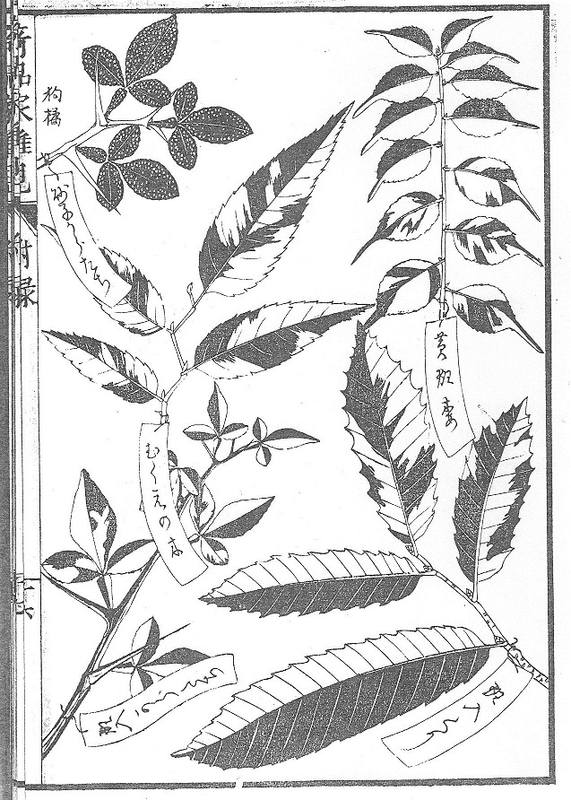

では、江戸では全く栽培されていなかったかといえば、そのようなことはなく『草木奇品家雅見』には、そこそこの大きさになったクネンボが描かれている。

今、クネンボと言っても、どのような果物だとわかる人はどのくらいいるだろう。江戸時代には普通の果物としてかなり流通していたようだ。たとえば、幕末近くに訪れた園芸学者・ロバート・フォーチュンは、道ばたの店でクネンボの売られているのを見ている。

今、クネンボと言っても、どのような果物だとわかる人はどのくらいいるだろう。江戸時代には普通の果物としてかなり流通していたようだ。たとえば、幕末近くに訪れた園芸学者・ロバート・フォーチュンは、道ばたの店でクネンボの売られているのを見ている。クネンボは東南アジア原産とされ、日本に渡来したのは室町時代後半とされている。琉球を経由して入ってきたクネンボは、まだ大粒な柑橘類がなかったことからもてはやされた。果皮は厚いが香りは高く、その栽培は江戸付近まで広まった。しかし、キシュウミカンの生産が多くなると、人気を取られてしまった。クネンボは亜熱帯から熱帯性の気候に適しているから、本来の味を期待できなかったことにもよる。現代でも生産はかろうじて続いているが、その大半は鹿児島県と沖縄県である。

では、江戸では全く栽培されていなかったかといえば、そのようなことはなく『草木奇品家雅見』には、そこそこの大きさになったクネンボが描かれている。

栗

クリは、縄文時代の遺跡で有名な三内丸山遺跡(青森県)から、栗の柱と大粒の栗が発掘されている。日本最大級の縄文集落跡周辺には、栽培されたと考えられる栗の林があった。日本人とクリとのかかわり合いは古く、食用だけでなく建築物など多様な利用をしていた。なお、現代では、青森県はリンゴの生産地として有名であるが、クリの生産地ではない。縄文時代は、現在より2℃程度気温が高かったようだ。それでも、青森県あたりまではクリを栽培としてたようだが、北海道ではクリの栽培はなかった。

クリは、『古事記』や『日本書紀』に記録が残され、古くから食料に利用されていた。奈良・平安時代には、クリは五穀とともに重要視され、持統天皇の頃(686~696)にはクリ栽培が奨励された記録がある。当時は生果ばかりでなく「から栗」やその他の加工品としても利用され、シバグリだけでなく大粒のクリも栽培されていたようである。クリが食用として重要視されたのは、「から栗」など貯蔵が容易になり、飢饉に備えることができたためと考えられる。わが国で最も古い栽培歴を持つクリの産地は京都、大阪、兵庫の三府県が境界を接する、いわゆる摂丹地方で、産地名をとって丹波グリと呼ばれた。これらの地域は古くから寺領地や天領が多く、しかも山間部だったため、傾斜地を利用したクリ栽培が奨励され、年貢もコメの代わりにクリで納められた。年貢は容積単位であり、栽培者は当然、嵩高になる大粒のクリを選抜して増殖したため、丹波地方で大粒のクリ品種群が発達したものと考えられる。こうした大粒のクリは、江戸時代に参勤交代の武士やお伊勢参りの人々によって、地方に植えられ、やがて各地に産地ができるようになった。

クリは、『古事記』や『日本書紀』に記録が残され、古くから食料に利用されていた。奈良・平安時代には、クリは五穀とともに重要視され、持統天皇の頃(686~696)にはクリ栽培が奨励された記録がある。当時は生果ばかりでなく「から栗」やその他の加工品としても利用され、シバグリだけでなく大粒のクリも栽培されていたようである。クリが食用として重要視されたのは、「から栗」など貯蔵が容易になり、飢饉に備えることができたためと考えられる。わが国で最も古い栽培歴を持つクリの産地は京都、大阪、兵庫の三府県が境界を接する、いわゆる摂丹地方で、産地名をとって丹波グリと呼ばれた。これらの地域は古くから寺領地や天領が多く、しかも山間部だったため、傾斜地を利用したクリ栽培が奨励され、年貢もコメの代わりにクリで納められた。年貢は容積単位であり、栽培者は当然、嵩高になる大粒のクリを選抜して増殖したため、丹波地方で大粒のクリ品種群が発達したものと考えられる。こうした大粒のクリは、江戸時代に参勤交代の武士やお伊勢参りの人々によって、地方に植えられ、やがて各地に産地ができるようになった。

現在食べている果物は、江戸時代に比べて大きさや味など、格段の違いがあるというのが一般的である。しかし、クリについては、必ずしもそうとは言えないと思う。確かに、クリの一粒は大きくなっている。では味についてといえば、大粒のクリよりもシバグリ(ヤマグリ)の方が深い味がする。事実、お菓子に使用するのはシバグリで、その需要も落ちていないと言われている。

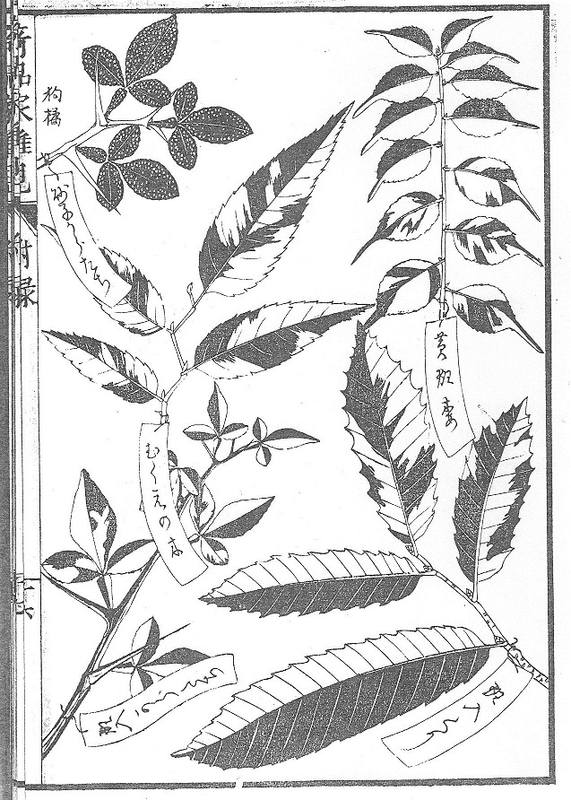

江戸川柳に「栗よりうまい十三里」という句があるように、クリは江戸の果物として人気があったものと思われる。そのため、庭木としてあちこちに植えていてもおかしくはないが、馬琴の庭にはなかったようだ。小さな庭では場所を取ること、イガのあることなどから避けられたかもしれない。それでも、鉢植などで育てる人もいたようで、『草木奇品家雅見』には斑入りのクリが描かれている。

クリは、縄文時代の遺跡で有名な三内丸山遺跡(青森県)から、栗の柱と大粒の栗が発掘されている。日本最大級の縄文集落跡周辺には、栽培されたと考えられる栗の林があった。日本人とクリとのかかわり合いは古く、食用だけでなく建築物など多様な利用をしていた。なお、現代では、青森県はリンゴの生産地として有名であるが、クリの生産地ではない。縄文時代は、現在より2℃程度気温が高かったようだ。それでも、青森県あたりまではクリを栽培としてたようだが、北海道ではクリの栽培はなかった。

クリは、『古事記』や『日本書紀』に記録が残され、古くから食料に利用されていた。奈良・平安時代には、クリは五穀とともに重要視され、持統天皇の頃(686~696)にはクリ栽培が奨励された記録がある。当時は生果ばかりでなく「から栗」やその他の加工品としても利用され、シバグリだけでなく大粒のクリも栽培されていたようである。クリが食用として重要視されたのは、「から栗」など貯蔵が容易になり、飢饉に備えることができたためと考えられる。わが国で最も古い栽培歴を持つクリの産地は京都、大阪、兵庫の三府県が境界を接する、いわゆる摂丹地方で、産地名をとって丹波グリと呼ばれた。これらの地域は古くから寺領地や天領が多く、しかも山間部だったため、傾斜地を利用したクリ栽培が奨励され、年貢もコメの代わりにクリで納められた。年貢は容積単位であり、栽培者は当然、嵩高になる大粒のクリを選抜して増殖したため、丹波地方で大粒のクリ品種群が発達したものと考えられる。こうした大粒のクリは、江戸時代に参勤交代の武士やお伊勢参りの人々によって、地方に植えられ、やがて各地に産地ができるようになった。

クリは、『古事記』や『日本書紀』に記録が残され、古くから食料に利用されていた。奈良・平安時代には、クリは五穀とともに重要視され、持統天皇の頃(686~696)にはクリ栽培が奨励された記録がある。当時は生果ばかりでなく「から栗」やその他の加工品としても利用され、シバグリだけでなく大粒のクリも栽培されていたようである。クリが食用として重要視されたのは、「から栗」など貯蔵が容易になり、飢饉に備えることができたためと考えられる。わが国で最も古い栽培歴を持つクリの産地は京都、大阪、兵庫の三府県が境界を接する、いわゆる摂丹地方で、産地名をとって丹波グリと呼ばれた。これらの地域は古くから寺領地や天領が多く、しかも山間部だったため、傾斜地を利用したクリ栽培が奨励され、年貢もコメの代わりにクリで納められた。年貢は容積単位であり、栽培者は当然、嵩高になる大粒のクリを選抜して増殖したため、丹波地方で大粒のクリ品種群が発達したものと考えられる。こうした大粒のクリは、江戸時代に参勤交代の武士やお伊勢参りの人々によって、地方に植えられ、やがて各地に産地ができるようになった。現在食べている果物は、江戸時代に比べて大きさや味など、格段の違いがあるというのが一般的である。しかし、クリについては、必ずしもそうとは言えないと思う。確かに、クリの一粒は大きくなっている。では味についてといえば、大粒のクリよりもシバグリ(ヤマグリ)の方が深い味がする。事実、お菓子に使用するのはシバグリで、その需要も落ちていないと言われている。

江戸川柳に「栗よりうまい十三里」という句があるように、クリは江戸の果物として人気があったものと思われる。そのため、庭木としてあちこちに植えていてもおかしくはないが、馬琴の庭にはなかったようだ。小さな庭では場所を取ること、イガのあることなどから避けられたかもしれない。それでも、鉢植などで育てる人もいたようで、『草木奇品家雅見』には斑入りのクリが描かれている。