茶庭 26 小堀遠州 その11

遠州の露地への関心

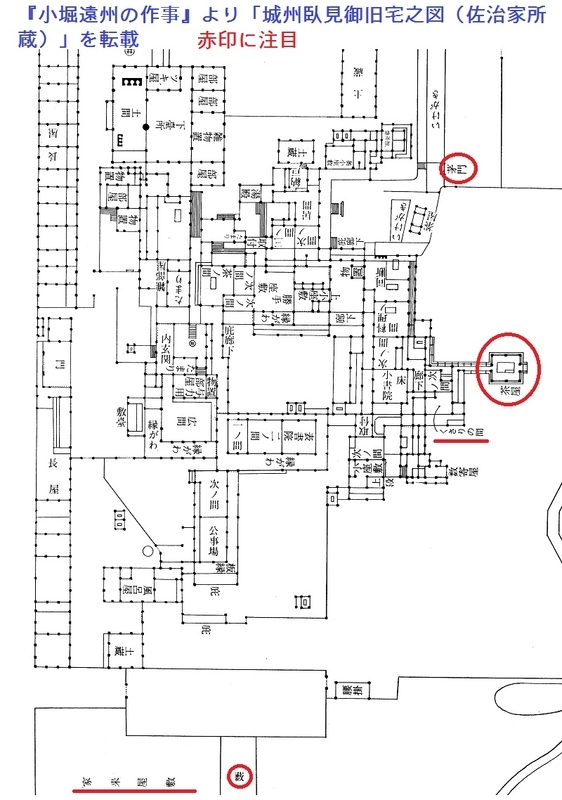

森蘊の『小堀遠州の作事』を読んで改めて感じたこと、それは、遠州は建築家であるということ。おそらく、建物に関わる史料は豊富にあるのに対し、庭に関する史料が少ないためであろう。事実、記述の中心となるテーマは、数寄屋(茶室)を含む建築であり、建設の経緯を示し、図面付きで詳細な解説をしている。それに対し、「庭園と露地」は、図面が少ないこともあって踏み込みが弱いようである。それでも、「作庭家・小堀遠州」というイメージが強く感じるのは、私の中に「庭づくりの遠州」という思い込みがあったからだろう。そしておそらくは、森蘊の頭の中にも、「庭づくりの遠州」という思い込みが少なからずあったと思われる。

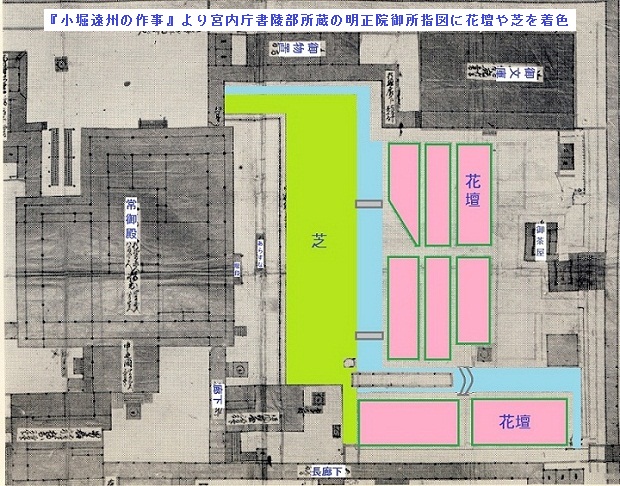

『小堀遠州の作事』には、「小堀遠州は立派な建築計画家であると同時に、庭園の意匠の方でも抜群のものを持っていた」と書いてある。これは現代でも同じで、優れた建築家は作庭についても建築家ならではの作品を残している人が少なくない。遠州の作庭を見ると建築家ならではの作庭である。建築家の庭づくりというのは、空間の取り扱い形態にその特徴が出るが、その典型的な作品が明正院御所の庭園である。

建築空間の設計は、スペースを区分し、間取りや導線で組み立てる。区分した一室は独立して成立し、壁面や天井など細部の設計に入る。この方法は、非常に合理的で無駄なスペースを少なくし、個々にメリハリのある設計が可能になる。それに対し造園の設計は、石組や池沼などを一連の連続した空間として組み立てる。建築では、隣室内の様相を変えても、建物全体としてはあまり影響を受けない。しかし、造園では、池に接する石組や植栽を個別に変更すれば、バランスが悪くなり庭全体としての景観が崩れてしまう。

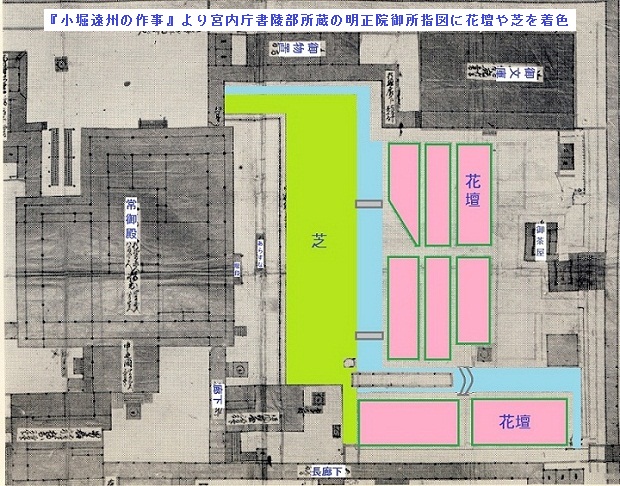

明正院御所の図面を見ると、部屋の割り付けのように庭が区分されている。曖昧な空間はなく、整然と構成されているので、斬新でモダンな感じすら覚える。これこそが、遠州の建築家としての作庭形態である。仙洞御所や女院御所の庭も、同様の方法で作庭に当たったと思われる。女院御所について、田中正大は『日本の庭園』で、当時の庭とはあまりにも異なる空間構成に注目、建物との関係から庭の解説を試みている。

明正院御所の図面を見ると、部屋の割り付けのように庭が区分されている。曖昧な空間はなく、整然と構成されているので、斬新でモダンな感じすら覚える。これこそが、遠州の建築家としての作庭形態である。仙洞御所や女院御所の庭も、同様の方法で作庭に当たったと思われる。女院御所について、田中正大は『日本の庭園』で、当時の庭とはあまりにも異なる空間構成に注目、建物との関係から庭の解説を試みている。

ところで遠州は、茶の湯で頂点に立った人物なので、茶庭(路地)にも当然関心が高く、積極的に作庭したものと思い込みがちである。だが、彼が作庭に関与した例は、孤篷庵や江戸城西の丸新山里など、その数は決して多くはない。しかも、それらがどのような形をしていたかを示す史料や図面も非常に少ない。現存する唯一の例は孤篷庵である。森蘊は、その孤篷庵について詳細に検討し、それをもとに遠州の庭園・露地について述べている。

だがなぜか、森蘊は露地について、茶書の資料を積極的に取り上げていない。そのためもあって、茶書では必ず触れる、二重路地や三重路地などの空間構成について、森蘊はあまり深い考察をしていない。森蘊が遠州の露地について細部まで語っているのは、この孤篷庵だけである。伏見奉行屋敷内にある松翠亭などの露地については、あえて触れないようにしているかのようにも見える。

だがなぜか、森蘊は露地について、茶書の資料を積極的に取り上げていない。そのためもあって、茶書では必ず触れる、二重路地や三重路地などの空間構成について、森蘊はあまり深い考察をしていない。森蘊が遠州の露地について細部まで語っているのは、この孤篷庵だけである。伏見奉行屋敷内にある松翠亭などの露地については、あえて触れないようにしているかのようにも見える。

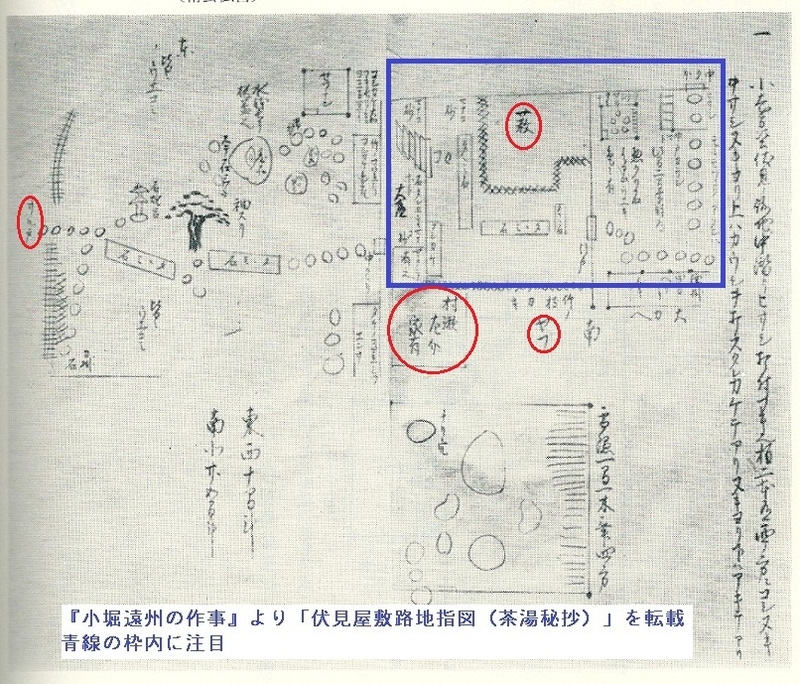

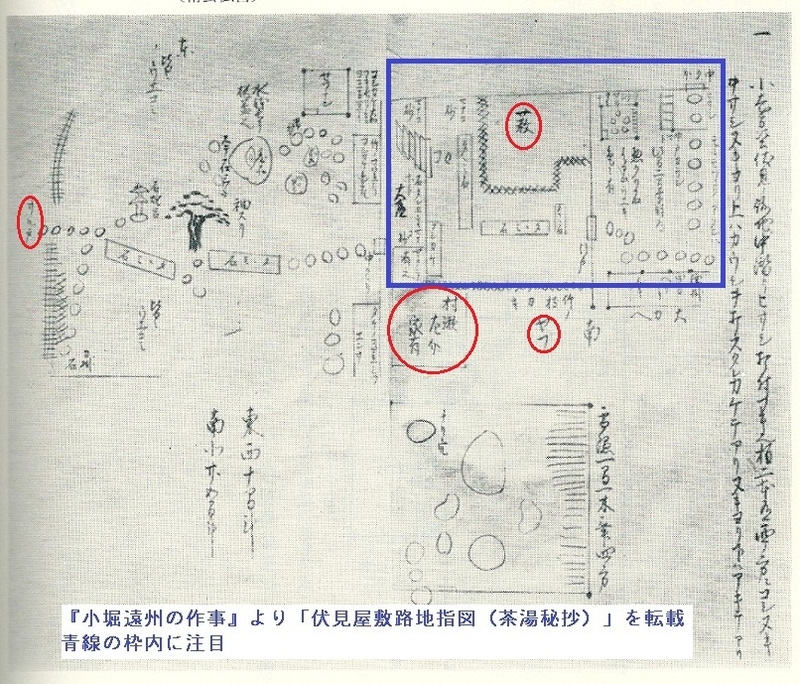

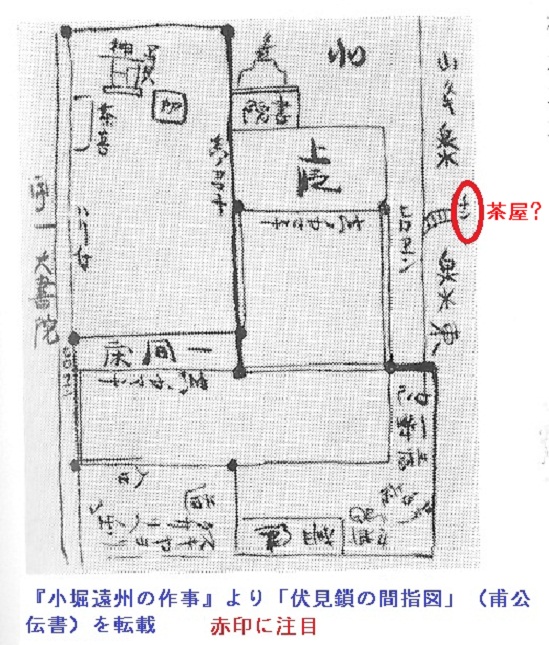

遠州の数寄屋で最もよくわかるのは、伏見奉行屋敷内にある松翠亭で、森蘊は間取りなど事細かくディテールの寸法まで示している。しかし、屋敷の庭は、『茶湯秘抄』(松屋久重)の「伏見屋敷露地指示図」を提示した上で、内容も「その露地の風情は前記藤村正員書の『正保二年十月二十一日の朝小堀遠州殿御茶被下候留書』に詳述されており、松屋の茶湯秘抄にも細まかく描出されている。これらの資料を総合した松翠亭及び露地は容易に図上で復原することも可能であろう。」とさらりと触た程度である。

遠州の数寄屋で最もよくわかるのは、伏見奉行屋敷内にある松翠亭で、森蘊は間取りなど事細かくディテールの寸法まで示している。しかし、屋敷の庭は、『茶湯秘抄』(松屋久重)の「伏見屋敷露地指示図」を提示した上で、内容も「その露地の風情は前記藤村正員書の『正保二年十月二十一日の朝小堀遠州殿御茶被下候留書』に詳述されており、松屋の茶湯秘抄にも細まかく描出されている。これらの資料を総合した松翠亭及び露地は容易に図上で復原することも可能であろう。」とさらりと触た程度である。

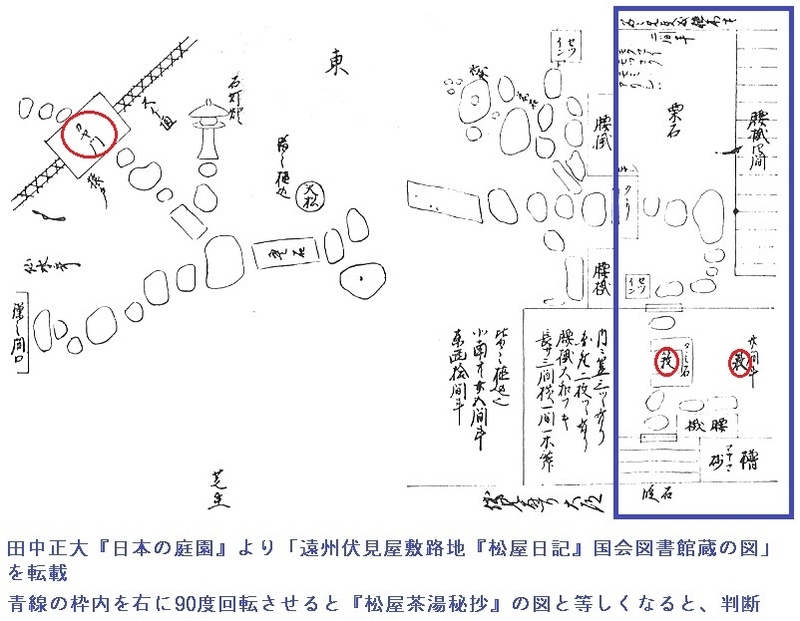

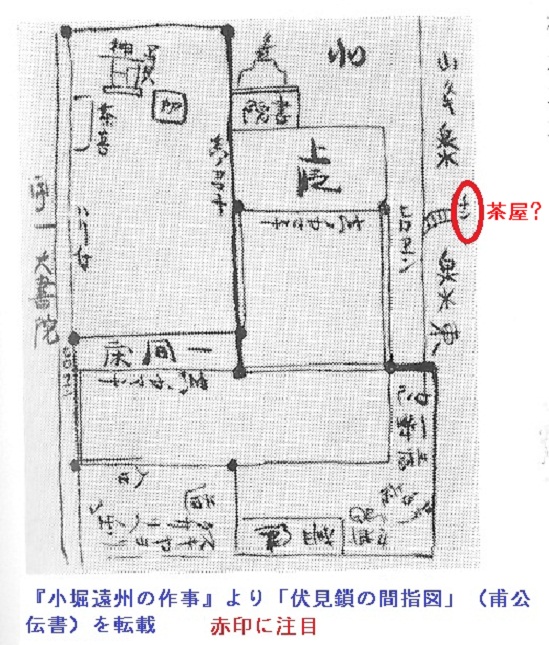

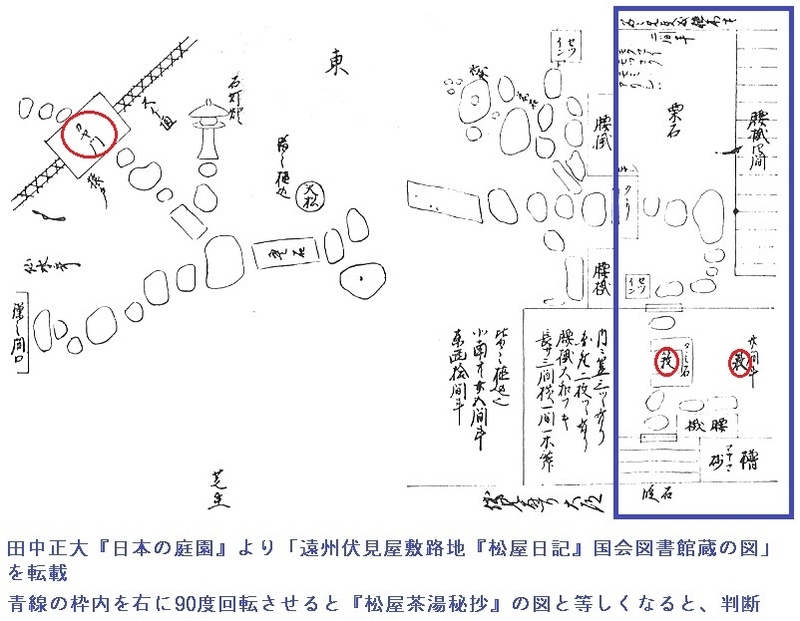

では、これらの茶書から露地がどのくらい解明できるのか。その解答が、『わび茶と露地(茶庭)の変遷に関する史的考察-その1:織部から遠州へ』(千葉大学報第36号)である。また、田中正大も『日本の庭園』で解析している。茶書を元にしたこのような露地の再現は、距離感や位置関係などが曖昧で「容易に図上で復原」というわけにはいかなかったようだ。森蘊は『茶湯秘抄』の図を掲載しているが、解析は双方とも『松屋日記』の図を採用している。両図は異なっており、『松屋日記』の方が正しいように思われるものの確証はない。また、『小堀遠州の作事』に示された『甫公伝書』の図(右下)は、『茶湯秘抄』の図(左上)とどのような位置関係にあるか、よくわからない。

では、これらの茶書から露地がどのくらい解明できるのか。その解答が、『わび茶と露地(茶庭)の変遷に関する史的考察-その1:織部から遠州へ』(千葉大学報第36号)である。また、田中正大も『日本の庭園』で解析している。茶書を元にしたこのような露地の再現は、距離感や位置関係などが曖昧で「容易に図上で復原」というわけにはいかなかったようだ。森蘊は『茶湯秘抄』の図を掲載しているが、解析は双方とも『松屋日記』の図を採用している。両図は異なっており、『松屋日記』の方が正しいように思われるものの確証はない。また、『小堀遠州の作事』に示された『甫公伝書』の図(右下)は、『茶湯秘抄』の図(左上)とどのような位置関係にあるか、よくわからない。

さらに、この伏見奉行屋敷の露地(屋外スペース構成)は、遠州の作意を反映していると言えるのだろうか。露地は3(三重路地)または4つに分かれていると、田中は考えているが、遠州にそのような意識が当初からあったかどうかは疑問である。これらの露地の構成は、遠州ならではの明快な建築的な区分とは言い難い。当初から計画的に区分して作庭したものではなく、結果的につながったものではなかろうか。分かれた個々の露地に、遠州らしいデザインが反映されているようには感じられない。特に第3の露地(「サルト」や「カヤ門」が記された図の路地)は、当時の月並みな露地であり、遠州が本気になって作庭したとは思えないような形態である。

さらに、この伏見奉行屋敷の露地(屋外スペース構成)は、遠州の作意を反映していると言えるのだろうか。露地は3(三重路地)または4つに分かれていると、田中は考えているが、遠州にそのような意識が当初からあったかどうかは疑問である。これらの露地の構成は、遠州ならではの明快な建築的な区分とは言い難い。当初から計画的に区分して作庭したものではなく、結果的につながったものではなかろうか。分かれた個々の露地に、遠州らしいデザインが反映されているようには感じられない。特に第3の露地(「サルト」や「カヤ門」が記された図の路地)は、当時の月並みな露地であり、遠州が本気になって作庭したとは思えないような形態である。

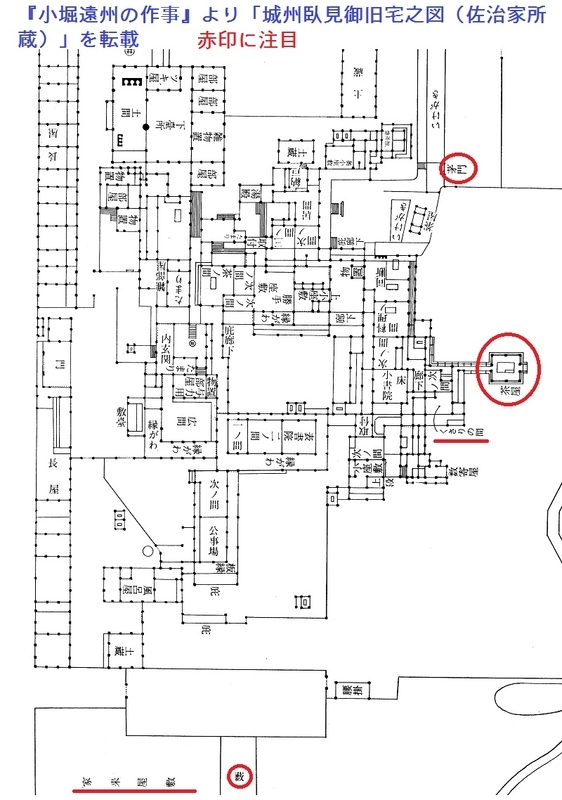

森蘊が伏見奉行屋敷の露地を解析しなかった理由は、遠州が直接関与したかどうかが不明だったからではなかろうか。また、茶書の信頼性を疑って、露地の詳細についてあえて立ち入らなかったのだろう。遠州の関わった建築図面の中で、庭が描かれた図面は、金地院と仙洞・女院御所、明正院御所などいくつかある。それに対し、数寄屋(茶屋)については、どういうわけか露地の描かれた図面はない。もしかしたら遠州は、露地への関心があまり高くなかったのではなかろうか。

森蘊の『小堀遠州の作事』を読んで改めて感じたこと、それは、遠州は建築家であるということ。おそらく、建物に関わる史料は豊富にあるのに対し、庭に関する史料が少ないためであろう。事実、記述の中心となるテーマは、数寄屋(茶室)を含む建築であり、建設の経緯を示し、図面付きで詳細な解説をしている。それに対し、「庭園と露地」は、図面が少ないこともあって踏み込みが弱いようである。それでも、「作庭家・小堀遠州」というイメージが強く感じるのは、私の中に「庭づくりの遠州」という思い込みがあったからだろう。そしておそらくは、森蘊の頭の中にも、「庭づくりの遠州」という思い込みが少なからずあったと思われる。

『小堀遠州の作事』には、「小堀遠州は立派な建築計画家であると同時に、庭園の意匠の方でも抜群のものを持っていた」と書いてある。これは現代でも同じで、優れた建築家は作庭についても建築家ならではの作品を残している人が少なくない。遠州の作庭を見ると建築家ならではの作庭である。建築家の庭づくりというのは、空間の取り扱い形態にその特徴が出るが、その典型的な作品が明正院御所の庭園である。

建築空間の設計は、スペースを区分し、間取りや導線で組み立てる。区分した一室は独立して成立し、壁面や天井など細部の設計に入る。この方法は、非常に合理的で無駄なスペースを少なくし、個々にメリハリのある設計が可能になる。それに対し造園の設計は、石組や池沼などを一連の連続した空間として組み立てる。建築では、隣室内の様相を変えても、建物全体としてはあまり影響を受けない。しかし、造園では、池に接する石組や植栽を個別に変更すれば、バランスが悪くなり庭全体としての景観が崩れてしまう。

明正院御所の図面を見ると、部屋の割り付けのように庭が区分されている。曖昧な空間はなく、整然と構成されているので、斬新でモダンな感じすら覚える。これこそが、遠州の建築家としての作庭形態である。仙洞御所や女院御所の庭も、同様の方法で作庭に当たったと思われる。女院御所について、田中正大は『日本の庭園』で、当時の庭とはあまりにも異なる空間構成に注目、建物との関係から庭の解説を試みている。

明正院御所の図面を見ると、部屋の割り付けのように庭が区分されている。曖昧な空間はなく、整然と構成されているので、斬新でモダンな感じすら覚える。これこそが、遠州の建築家としての作庭形態である。仙洞御所や女院御所の庭も、同様の方法で作庭に当たったと思われる。女院御所について、田中正大は『日本の庭園』で、当時の庭とはあまりにも異なる空間構成に注目、建物との関係から庭の解説を試みている。ところで遠州は、茶の湯で頂点に立った人物なので、茶庭(路地)にも当然関心が高く、積極的に作庭したものと思い込みがちである。だが、彼が作庭に関与した例は、孤篷庵や江戸城西の丸新山里など、その数は決して多くはない。しかも、それらがどのような形をしていたかを示す史料や図面も非常に少ない。現存する唯一の例は孤篷庵である。森蘊は、その孤篷庵について詳細に検討し、それをもとに遠州の庭園・露地について述べている。

だがなぜか、森蘊は露地について、茶書の資料を積極的に取り上げていない。そのためもあって、茶書では必ず触れる、二重路地や三重路地などの空間構成について、森蘊はあまり深い考察をしていない。森蘊が遠州の露地について細部まで語っているのは、この孤篷庵だけである。伏見奉行屋敷内にある松翠亭などの露地については、あえて触れないようにしているかのようにも見える。

だがなぜか、森蘊は露地について、茶書の資料を積極的に取り上げていない。そのためもあって、茶書では必ず触れる、二重路地や三重路地などの空間構成について、森蘊はあまり深い考察をしていない。森蘊が遠州の露地について細部まで語っているのは、この孤篷庵だけである。伏見奉行屋敷内にある松翠亭などの露地については、あえて触れないようにしているかのようにも見える。 遠州の数寄屋で最もよくわかるのは、伏見奉行屋敷内にある松翠亭で、森蘊は間取りなど事細かくディテールの寸法まで示している。しかし、屋敷の庭は、『茶湯秘抄』(松屋久重)の「伏見屋敷露地指示図」を提示した上で、内容も「その露地の風情は前記藤村正員書の『正保二年十月二十一日の朝小堀遠州殿御茶被下候留書』に詳述されており、松屋の茶湯秘抄にも細まかく描出されている。これらの資料を総合した松翠亭及び露地は容易に図上で復原することも可能であろう。」とさらりと触た程度である。

遠州の数寄屋で最もよくわかるのは、伏見奉行屋敷内にある松翠亭で、森蘊は間取りなど事細かくディテールの寸法まで示している。しかし、屋敷の庭は、『茶湯秘抄』(松屋久重)の「伏見屋敷露地指示図」を提示した上で、内容も「その露地の風情は前記藤村正員書の『正保二年十月二十一日の朝小堀遠州殿御茶被下候留書』に詳述されており、松屋の茶湯秘抄にも細まかく描出されている。これらの資料を総合した松翠亭及び露地は容易に図上で復原することも可能であろう。」とさらりと触た程度である。 では、これらの茶書から露地がどのくらい解明できるのか。その解答が、『わび茶と露地(茶庭)の変遷に関する史的考察-その1:織部から遠州へ』(千葉大学報第36号)である。また、田中正大も『日本の庭園』で解析している。茶書を元にしたこのような露地の再現は、距離感や位置関係などが曖昧で「容易に図上で復原」というわけにはいかなかったようだ。森蘊は『茶湯秘抄』の図を掲載しているが、解析は双方とも『松屋日記』の図を採用している。両図は異なっており、『松屋日記』の方が正しいように思われるものの確証はない。また、『小堀遠州の作事』に示された『甫公伝書』の図(右下)は、『茶湯秘抄』の図(左上)とどのような位置関係にあるか、よくわからない。

では、これらの茶書から露地がどのくらい解明できるのか。その解答が、『わび茶と露地(茶庭)の変遷に関する史的考察-その1:織部から遠州へ』(千葉大学報第36号)である。また、田中正大も『日本の庭園』で解析している。茶書を元にしたこのような露地の再現は、距離感や位置関係などが曖昧で「容易に図上で復原」というわけにはいかなかったようだ。森蘊は『茶湯秘抄』の図を掲載しているが、解析は双方とも『松屋日記』の図を採用している。両図は異なっており、『松屋日記』の方が正しいように思われるものの確証はない。また、『小堀遠州の作事』に示された『甫公伝書』の図(右下)は、『茶湯秘抄』の図(左上)とどのような位置関係にあるか、よくわからない。 さらに、この伏見奉行屋敷の露地(屋外スペース構成)は、遠州の作意を反映していると言えるのだろうか。露地は3(三重路地)または4つに分かれていると、田中は考えているが、遠州にそのような意識が当初からあったかどうかは疑問である。これらの露地の構成は、遠州ならではの明快な建築的な区分とは言い難い。当初から計画的に区分して作庭したものではなく、結果的につながったものではなかろうか。分かれた個々の露地に、遠州らしいデザインが反映されているようには感じられない。特に第3の露地(「サルト」や「カヤ門」が記された図の路地)は、当時の月並みな露地であり、遠州が本気になって作庭したとは思えないような形態である。

さらに、この伏見奉行屋敷の露地(屋外スペース構成)は、遠州の作意を反映していると言えるのだろうか。露地は3(三重路地)または4つに分かれていると、田中は考えているが、遠州にそのような意識が当初からあったかどうかは疑問である。これらの露地の構成は、遠州ならではの明快な建築的な区分とは言い難い。当初から計画的に区分して作庭したものではなく、結果的につながったものではなかろうか。分かれた個々の露地に、遠州らしいデザインが反映されているようには感じられない。特に第3の露地(「サルト」や「カヤ門」が記された図の路地)は、当時の月並みな露地であり、遠州が本気になって作庭したとは思えないような形態である。森蘊が伏見奉行屋敷の露地を解析しなかった理由は、遠州が直接関与したかどうかが不明だったからではなかろうか。また、茶書の信頼性を疑って、露地の詳細についてあえて立ち入らなかったのだろう。遠州の関わった建築図面の中で、庭が描かれた図面は、金地院と仙洞・女院御所、明正院御所などいくつかある。それに対し、数寄屋(茶屋)については、どういうわけか露地の描かれた図面はない。もしかしたら遠州は、露地への関心があまり高くなかったのではなかろうか。

御茶屋に見る遠州の作意

遠州の指図を見ると、当然のことながら建物周囲のオープンスペースも図化されている。そしてその中で、いくつもの「御茶屋」と記入された建物が目につく。詳細までは判読しにくいが、「御茶屋」とはどのような用途の建物であったのだろうか。数寄屋(茶席)と思われる建物もありそうだ。

まず、「御茶屋」とはどのような建物か。矢部良明は、『茶人 豊臣秀吉』の中で「御茶屋」や「数寄屋」について、解説をしている。「茶席は、室町末期には正しくは座敷と呼ばれており、茶屋と座敷には区別があったと筆者は考えている。しかし、その呼び名の習慣に一石を投じたのは『数寄屋』という新しい名称であった。この数寄屋なる称は、天正十五年あたりから流行しはじめたらしいことが、茶会記に映っている。この数寄屋は小座敷という本来の茶席を指すほか、茶屋も、また時に数寄屋と呼ばれたらしい・・・ともあれ、茶屋と小座敷(いまいう茶席と同義)は、本来は別種の茶の湯所であったはずである。そのなかで、茶屋は、一服の茶を商う町場における茶店を含めて、日常の喫茶所として室町時代以来一般化していたものであったと思う。それが高級な美学の裏付けをもつ茶の湯を自認する茶の湯者も取り込んでいったのではあるまいか。こうして茶屋は、数奇屋の一種として認知されていったのが天正年間であったのではあるまいか。」(『茶人 豊臣秀吉』より引用)

森蘊は、「二種類の御茶屋」として「遠州の作事と言えば、直ちに数寄屋建築を想像し勝ちであるが、皇室関係の作事にあって、池中又は池辺に設けられたもので、指図には御亭又は御茶屋と書き込まれていて、数寄屋の語は用いられていない。そこで遠州が御亭(池亭)御茶屋、数寄屋をどのように区別していたかを知る必要がある。

御亭というのは後陽成院御所、慶長度内裏小御所東池庭中の御亭と溜り、二条城二の丸行幸御殿の池上の御亭があり・・・それに対し、寛永度仙洞御所東池辺の御茶屋と、新院御所整形式庭園南の御茶屋などである。

前者は寝殿造池庭に突出した中門廊の先端に別棟として設けられた釣殿と、その性格が共通しており、後者は室町時代の高級住宅の池辺に建てられていた泉殿的性格をもつものと考えられる。

建築の内容としては、池上御亭は・・・どれもが納涼、観光が目的である。これに対し後者はすべて畳敷、四畳半以上のひろさをもつ所謂茶座敷であり・・・必ず次の間が付いている。しかも数寄屋(現代語の茶室)のように、室内空問が切りつめられることはなく、従って台目畳などは使用されず、室の出入も躪口を必要としない。・・・ともかくも皇室関係作事中には、数寄屋は一つも現われて来ない。・・・」と書いてある。

そこで注目したいのは、仙洞御所・女院御所、明正院御所の茶屋である。これらは、宮内庁書陵部所蔵の「寛永度仙洞・女院御所指図」「新院(明正院)御所指図」に描かれている。これらの御所は、遠州が寛永五年頃から十九年にかけて関わったもので、庭園の設計と施工指導を担当した。この庭園内で、仙洞御所に一カ所、女院御所に四カ所、明正院御所に一カ所の茶屋が記されている。これらの茶屋がどのように使われていたかは、田中正大が『日本の庭園』に記している。茶屋は、いわゆる茶会だけでなく謡などの場として使われていた。そのためか、建物の外周は、二重路地というような形態ではなく、木戸や燈籠などもなかったのではないかと思われる。

そこで注目したいのは、仙洞御所・女院御所、明正院御所の茶屋である。これらは、宮内庁書陵部所蔵の「寛永度仙洞・女院御所指図」「新院(明正院)御所指図」に描かれている。これらの御所は、遠州が寛永五年頃から十九年にかけて関わったもので、庭園の設計と施工指導を担当した。この庭園内で、仙洞御所に一カ所、女院御所に四カ所、明正院御所に一カ所の茶屋が記されている。これらの茶屋がどのように使われていたかは、田中正大が『日本の庭園』に記している。茶屋は、いわゆる茶会だけでなく謡などの場として使われていた。そのためか、建物の外周は、二重路地というような形態ではなく、木戸や燈籠などもなかったのではないかと思われる。

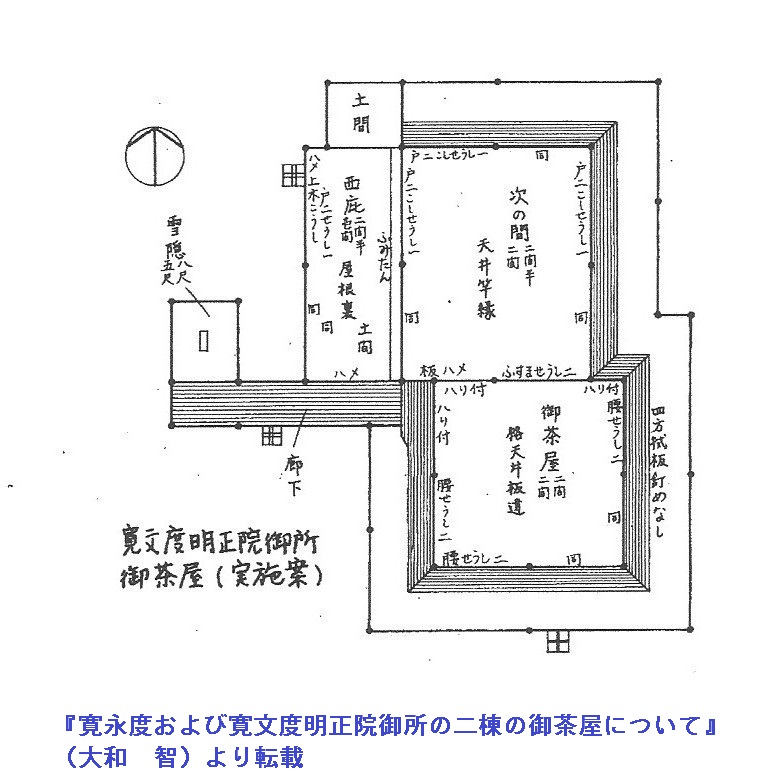

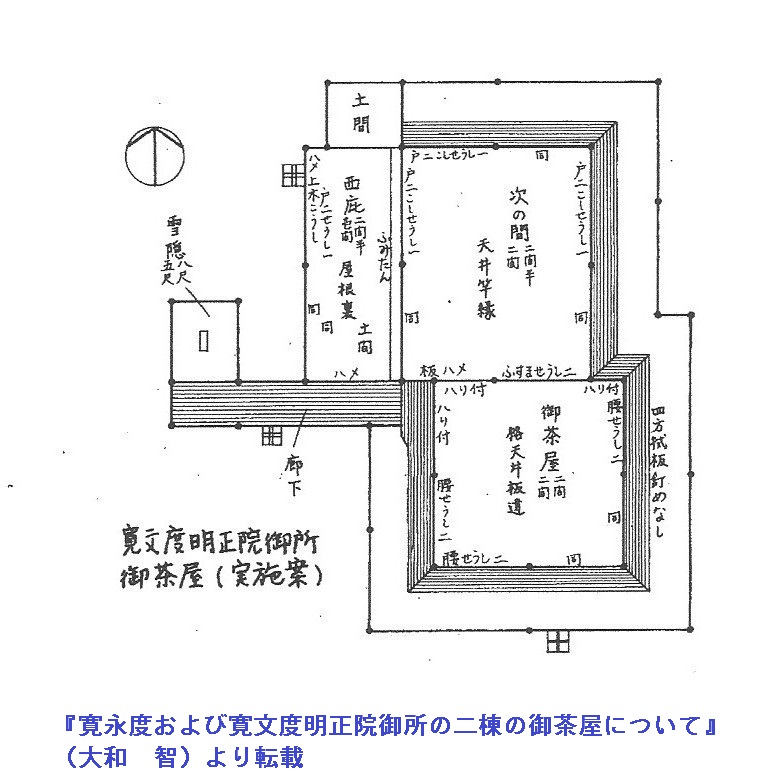

明正院御所の茶屋は、新院御所御茶屋花壇付近指図(写)(宮内庁書陵部所蔵)を見ると、いわゆる二重露地の様な形をしていないようである。森蘊は、「溝渠に臨んで御茶屋と次の間とが建てられており、次の間の南に水路を跨いた広い簀子縁が築地塀までいっぱいに張出しているのも珍らしい」と述べている。この図には、肝心の建物周りの空間について記されていないので何とも言えないが、畳石や組まれた飛石などはなかったと思える。この御茶屋の建物周りについて、もう少し推測できる資料として、『寛永度および寛文度明正院御所の二棟の御茶屋について』(大和智)に添付された「寛文度明正院御所御茶屋」の図がある。この図から、建物は土間から踏み段を経て入ることがわかる。踏み石ではなく、踏み段を作っていることは、土間には飛石はなかったと考えられる。

明正院御所の茶屋は、新院御所御茶屋花壇付近指図(写)(宮内庁書陵部所蔵)を見ると、いわゆる二重露地の様な形をしていないようである。森蘊は、「溝渠に臨んで御茶屋と次の間とが建てられており、次の間の南に水路を跨いた広い簀子縁が築地塀までいっぱいに張出しているのも珍らしい」と述べている。この図には、肝心の建物周りの空間について記されていないので何とも言えないが、畳石や組まれた飛石などはなかったと思える。この御茶屋の建物周りについて、もう少し推測できる資料として、『寛永度および寛文度明正院御所の二棟の御茶屋について』(大和智)に添付された「寛文度明正院御所御茶屋」の図がある。この図から、建物は土間から踏み段を経て入ることがわかる。踏み石ではなく、踏み段を作っていることは、土間には飛石はなかったと考えられる。

この御茶屋は、遠州が設計したものではないが、遠州の御茶屋の形態を踏襲していることは確かだろう。遠州は、古田織部の時代からの露地形態に満足していなかったのではなかろうか。そして、だからからこそ彼なりの露地を、茶の湯の原点に戻って再構築して見せようとしていたのではなかろうか。そのような視点で見ると、御茶屋の土間は、『山上宗二記』にある「坪の内」と同じような空間に見えてくる。無駄のない合理的な空間構成、曖昧なものを省くという遠州の建築的な発想が作庭にも浸透していた、と思われる。

孤篷庵の露地は、建築的な構成、まさにその行く先に成立したものだろう。孤篷庵については、森蘊をはじめとして田中正大など多くの人が解説しているので触れないことにする。ただ言えることは、遠州の露地は簡素で、人目を引くような装飾を極力控えたものと考えられる。たぶん、現存する形態は、後になって加えた植栽があること、石についても『庭石と水の由来』(尼崎博正)からすると、加えられたものがあるようだ。もちろん、そのようなことで遠州の評価が減ずることはありえないが。

遠州の指図を見ると、当然のことながら建物周囲のオープンスペースも図化されている。そしてその中で、いくつもの「御茶屋」と記入された建物が目につく。詳細までは判読しにくいが、「御茶屋」とはどのような用途の建物であったのだろうか。数寄屋(茶席)と思われる建物もありそうだ。

まず、「御茶屋」とはどのような建物か。矢部良明は、『茶人 豊臣秀吉』の中で「御茶屋」や「数寄屋」について、解説をしている。「茶席は、室町末期には正しくは座敷と呼ばれており、茶屋と座敷には区別があったと筆者は考えている。しかし、その呼び名の習慣に一石を投じたのは『数寄屋』という新しい名称であった。この数寄屋なる称は、天正十五年あたりから流行しはじめたらしいことが、茶会記に映っている。この数寄屋は小座敷という本来の茶席を指すほか、茶屋も、また時に数寄屋と呼ばれたらしい・・・ともあれ、茶屋と小座敷(いまいう茶席と同義)は、本来は別種の茶の湯所であったはずである。そのなかで、茶屋は、一服の茶を商う町場における茶店を含めて、日常の喫茶所として室町時代以来一般化していたものであったと思う。それが高級な美学の裏付けをもつ茶の湯を自認する茶の湯者も取り込んでいったのではあるまいか。こうして茶屋は、数奇屋の一種として認知されていったのが天正年間であったのではあるまいか。」(『茶人 豊臣秀吉』より引用)

森蘊は、「二種類の御茶屋」として「遠州の作事と言えば、直ちに数寄屋建築を想像し勝ちであるが、皇室関係の作事にあって、池中又は池辺に設けられたもので、指図には御亭又は御茶屋と書き込まれていて、数寄屋の語は用いられていない。そこで遠州が御亭(池亭)御茶屋、数寄屋をどのように区別していたかを知る必要がある。

御亭というのは後陽成院御所、慶長度内裏小御所東池庭中の御亭と溜り、二条城二の丸行幸御殿の池上の御亭があり・・・それに対し、寛永度仙洞御所東池辺の御茶屋と、新院御所整形式庭園南の御茶屋などである。

前者は寝殿造池庭に突出した中門廊の先端に別棟として設けられた釣殿と、その性格が共通しており、後者は室町時代の高級住宅の池辺に建てられていた泉殿的性格をもつものと考えられる。

建築の内容としては、池上御亭は・・・どれもが納涼、観光が目的である。これに対し後者はすべて畳敷、四畳半以上のひろさをもつ所謂茶座敷であり・・・必ず次の間が付いている。しかも数寄屋(現代語の茶室)のように、室内空問が切りつめられることはなく、従って台目畳などは使用されず、室の出入も躪口を必要としない。・・・ともかくも皇室関係作事中には、数寄屋は一つも現われて来ない。・・・」と書いてある。

そこで注目したいのは、仙洞御所・女院御所、明正院御所の茶屋である。これらは、宮内庁書陵部所蔵の「寛永度仙洞・女院御所指図」「新院(明正院)御所指図」に描かれている。これらの御所は、遠州が寛永五年頃から十九年にかけて関わったもので、庭園の設計と施工指導を担当した。この庭園内で、仙洞御所に一カ所、女院御所に四カ所、明正院御所に一カ所の茶屋が記されている。これらの茶屋がどのように使われていたかは、田中正大が『日本の庭園』に記している。茶屋は、いわゆる茶会だけでなく謡などの場として使われていた。そのためか、建物の外周は、二重路地というような形態ではなく、木戸や燈籠などもなかったのではないかと思われる。

そこで注目したいのは、仙洞御所・女院御所、明正院御所の茶屋である。これらは、宮内庁書陵部所蔵の「寛永度仙洞・女院御所指図」「新院(明正院)御所指図」に描かれている。これらの御所は、遠州が寛永五年頃から十九年にかけて関わったもので、庭園の設計と施工指導を担当した。この庭園内で、仙洞御所に一カ所、女院御所に四カ所、明正院御所に一カ所の茶屋が記されている。これらの茶屋がどのように使われていたかは、田中正大が『日本の庭園』に記している。茶屋は、いわゆる茶会だけでなく謡などの場として使われていた。そのためか、建物の外周は、二重路地というような形態ではなく、木戸や燈籠などもなかったのではないかと思われる。 明正院御所の茶屋は、新院御所御茶屋花壇付近指図(写)(宮内庁書陵部所蔵)を見ると、いわゆる二重露地の様な形をしていないようである。森蘊は、「溝渠に臨んで御茶屋と次の間とが建てられており、次の間の南に水路を跨いた広い簀子縁が築地塀までいっぱいに張出しているのも珍らしい」と述べている。この図には、肝心の建物周りの空間について記されていないので何とも言えないが、畳石や組まれた飛石などはなかったと思える。この御茶屋の建物周りについて、もう少し推測できる資料として、『寛永度および寛文度明正院御所の二棟の御茶屋について』(大和智)に添付された「寛文度明正院御所御茶屋」の図がある。この図から、建物は土間から踏み段を経て入ることがわかる。踏み石ではなく、踏み段を作っていることは、土間には飛石はなかったと考えられる。

明正院御所の茶屋は、新院御所御茶屋花壇付近指図(写)(宮内庁書陵部所蔵)を見ると、いわゆる二重露地の様な形をしていないようである。森蘊は、「溝渠に臨んで御茶屋と次の間とが建てられており、次の間の南に水路を跨いた広い簀子縁が築地塀までいっぱいに張出しているのも珍らしい」と述べている。この図には、肝心の建物周りの空間について記されていないので何とも言えないが、畳石や組まれた飛石などはなかったと思える。この御茶屋の建物周りについて、もう少し推測できる資料として、『寛永度および寛文度明正院御所の二棟の御茶屋について』(大和智)に添付された「寛文度明正院御所御茶屋」の図がある。この図から、建物は土間から踏み段を経て入ることがわかる。踏み石ではなく、踏み段を作っていることは、土間には飛石はなかったと考えられる。この御茶屋は、遠州が設計したものではないが、遠州の御茶屋の形態を踏襲していることは確かだろう。遠州は、古田織部の時代からの露地形態に満足していなかったのではなかろうか。そして、だからからこそ彼なりの露地を、茶の湯の原点に戻って再構築して見せようとしていたのではなかろうか。そのような視点で見ると、御茶屋の土間は、『山上宗二記』にある「坪の内」と同じような空間に見えてくる。無駄のない合理的な空間構成、曖昧なものを省くという遠州の建築的な発想が作庭にも浸透していた、と思われる。

孤篷庵の露地は、建築的な構成、まさにその行く先に成立したものだろう。孤篷庵については、森蘊をはじめとして田中正大など多くの人が解説しているので触れないことにする。ただ言えることは、遠州の露地は簡素で、人目を引くような装飾を極力控えたものと考えられる。たぶん、現存する形態は、後になって加えた植栽があること、石についても『庭石と水の由来』(尼崎博正)からすると、加えられたものがあるようだ。もちろん、そのようなことで遠州の評価が減ずることはありえないが。