茶花 1

『松屋会記』の茶花

『松屋会記』

松屋会記(『茶道古典全集〈第9巻〉松屋会記』より) は、松屋久政(?~1598)、久好(?~1633)、久重(1566~1652)三代にわたって書かれたとされる茶会記である。久政茶会記は天文二年(1533)から慶長元年(1596)、久好茶会記は天正十四年(1586)から寛永三年(1626)、久重茶会記は慶長九年(1604)から慶安三年(1650)にかけての茶会を記したものである。

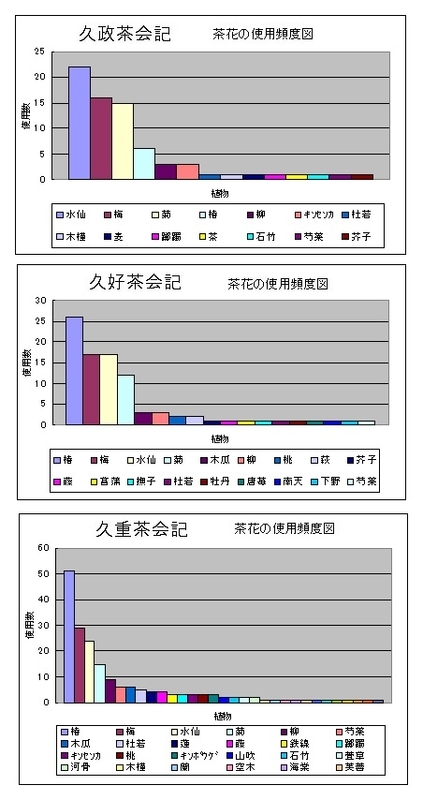

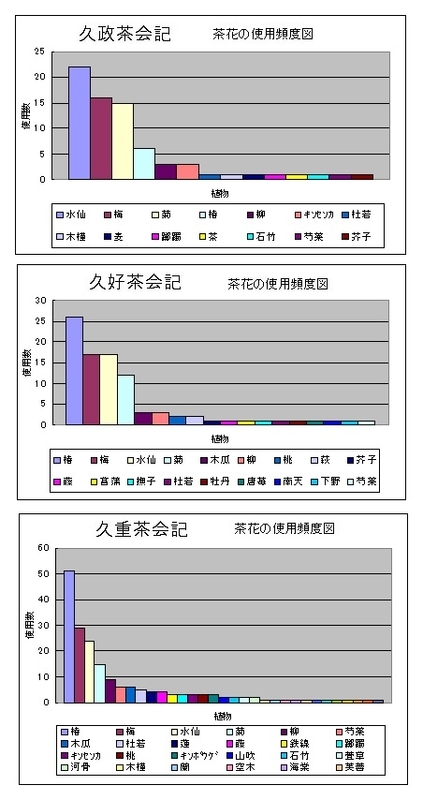

久政茶会記は千利休が活躍した時代と重なり、興味深い。393回開かれた久政茶会記の中で59回の茶会で、14種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。最も多かったのがスイセンで、以下はキク、ウメ、ツバキ、キンセンカ、ヤナギ、ケシ、カキツハタ、ムクゲ、セキチク、ムギ、ツツジ、チャ、シャクヤクとなっている。

久政茶会記は千利休が活躍した時代と重なり、興味深い。393回開かれた久政茶会記の中で59回の茶会で、14種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。最も多かったのがスイセンで、以下はキク、ウメ、ツバキ、キンセンカ、ヤナギ、ケシ、カキツハタ、ムクゲ、セキチク、ムギ、ツツジ、チャ、シャクヤクとなっている。

年代順に茶花の使用状況を示すと、天文年間(1532~55年)の28回の茶会には、茶花の記載がない。弘治年間(1555~58年)に33回の茶会が記され、その中の6回に茶花が登場する(出現率18%)。永禄年間(1558~70年)の110回の茶会中、茶花の記載が出現するのは13回(12%)である。元亀年間(1570~73年)には20回中3回(18%)である。天正年間(1573~93年)の茶会は188回で、茶花は33回登場(14%)している。文禄・慶長年間(1593~98年)の茶会は15回で、そのうち茶花が使用されたのは6回(40%)である。

400回ほど開かれた茶会で茶花の記載があったのは59回、したがって茶花の出現割合は15%である。これは少ないようにも感じられるが、実際は茶花があったにもかかわらず、記載されなかったケースもあったものと思われる。またおそらく、当時の茶会では、花入(花入事)には関心が高かったものの、茶花にはあまり注目しなかったのではなかろうか。久政は、当初茶花に関心が薄く、花の種類もあまり知らなかったように思われる。

茶人がはっきりと茶花を意識して記録するようになったのは、永禄年間の半ばになってからではなかろうか。弘治二年(1556)三月十五日の茶会(堺竹蔵院紹頓)に「ソロリニ花」、永禄五年(1562)十二月廿三日の茶会(小西万智三郎)に「筒ニ花」との記載がある。茶花があったにもかかわらず植物名を記されていない。逆に、永禄十一年(1568)十二月廿六日の茶会(千宗易)には「床ニ靍ノハシ、スリ板ニ、花不入ニ水斗」と、茶会に茶花がなかったことを明記している。その後にも、天正六年正月廿日「ホソ口ニ花」というような記載は数少ないがある。

次に、久政茶会記の茶花について、『利休の茶花』(湯浅制)に記された茶花の出現率を比べてみたい。使用茶花の相関を求めると、相関係数は0.66である。この数値から、相関があるとは言えない(なお、サンプル数が少ないので信頼性に問題はある)。相関係数が低い理由は、使用する茶花が同じような種類であるのもかかわらず、使用頻度が違うためである。特に冬期の花の違いが目立っている、久政茶会記ではスイセンが最も多いのに対し、利休の茶花ではウメとなっている。なぜこのような違いが生じたかは、よくわからない。わからないと言えば、『利休の茶花』で取り上げた「易はりんとうと菊ハ嫌候」もそうである。確かに、リンドウの使用頻度は少ないものの、キクは双方とも多い花である。

「遠州の茶花」では、キクの使用順位は9番目に落ちている。キクは、時代が降るにつれて使用頻度が低下していくように思われる。なお、久政茶会記と「遠州の茶花」との相関係数は0.82と、『利休の茶花』より高い値を示している。

次の茶会記、久好茶会記には175回の茶会が記されている。その中で59会の茶会で、19種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。茶花が登場する割合は34%と、久政茶会記の倍以上である。最も多かったのはツバキで、以下はウメ、キク、スイセン、ボケ、ヤナギ、モモ、ハギ、ケシ、フジ、ショウブ、ナデシコ、カキツハタ、ボタン、カライチゴ、ナンテン、シモツケ、シャクヤクとなっている。

年代順に茶花の使用状況を示すと、天正年間(1573~93年)の51回の茶会に17回登場(19%)している。文禄長年間(1593~96年)には20回の茶会が記され、そのうち10回に茶花が登場(50%)。慶長年間(1596~1614年)には67回の茶会中、29回茶花が登場している(43%)。さらに元和・寛永年間(1615~26年)には31回の茶会に9回(29%)茶花が記されている。久好も茶会に茶花があっても、「花」として植物名を記載しない例が少しある。茶花の出現割合は、久政の時代より増えていることは確かだろう。したがって、久好の花への関心は久政より高かったものと思われる。

久好茶会記と同時期である古田織部の茶花については、後述するのでここでは詳しくは述べないが、相関は0.91と高い。遠州の茶花との相関係数は、0.74である。なお、織部と久好茶会記のサンプル数は共に少ないことから、信頼性は低い。さらにサンプル数が少ない久政茶会記の茶花との相関係数は、0.72と算出された。

最後に、久重茶会記の茶会は254回で、その中で114会の茶会に32種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。茶花の出現割合は45%と、久好茶会記よりさらに高い。最も多かったのはツバキで、以下は、以下はスイセン、ウメ、キク、ヤナギ、シャクヤク、ボケ、カキツハタ、ハス、フジ、テッセン、ツツジ、キンセンカ、モモ、キンポウゲ、ヤマブキ、セキチク、カンゾウ、コウホネ、オウバイ、ムクゲ、ラン、ウツギ、カイドウ、シャガ、ボタン、サクラ、ハギ、フヨウ、タンポポ、サクラソウ、イバラとなっている。

年代順に茶花の使用状況を示すと、慶長年間(1604~15年)の23回の茶会に15回登場(65%)している。元和年間(1615~23年)には26回の茶会が記され7回茶花が登場する(27%)。寛永年間(1624~65年)には164回の茶会中、70回に茶花が登場(43%)している。正保・慶安年間(1645~50年)の41回の茶会には21回(51%)も茶花が記されている。この記録から見ると、茶花への関心は、久好の時代よりさらに高くなったと思われる。特に寛永年間から正保年間以降、茶花は茶会での重要な役割を確立したものと推測される。

たとえば、正保五年三月廿三日の茶会には、「床花入并板床ニ花入五・六ツニ、花入テ有之、カウホネ・藤・色々ノ花」との記載がある。花の種類が多くて書き切れなかったか、あるいは、花の名前がわからなかったものもあったのかもしれない。このように、名前は記載されていないが茶花を使用した記録が残っているのは例は、6茶会以上ありそうだ。また、わざわざ「花ナシ」との記載も2回以上ある。茶花への関心が高まったことを反映して、久重も記載したものと思われる。

これらの茶花について、ほぼ同年代の金森宗和の茶花との相関を求めると、相関係数は0.57と相関のない様相となる。サンプル数が少ないことから、信頼性が高いとは言えないものの、同じような種類の茶花でも使用頻度の異なる使い方をしていた可能性がある。それに対し、「遠州の茶花」との相関係数は、久政や久好より低いものの0.69となっている。

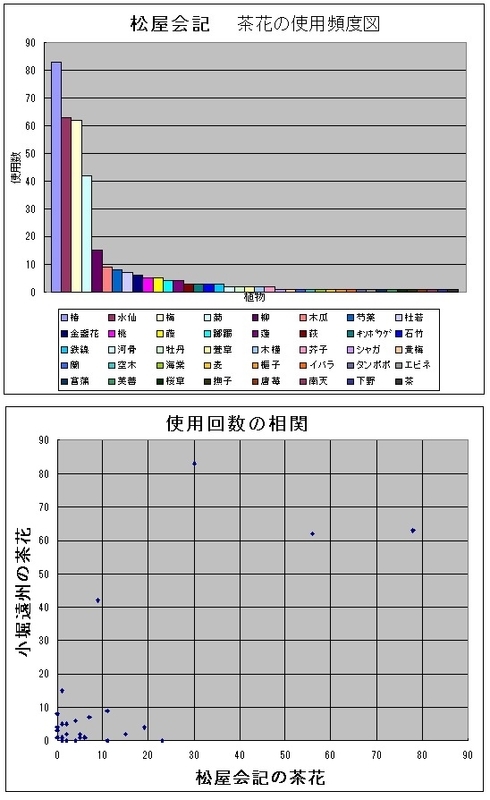

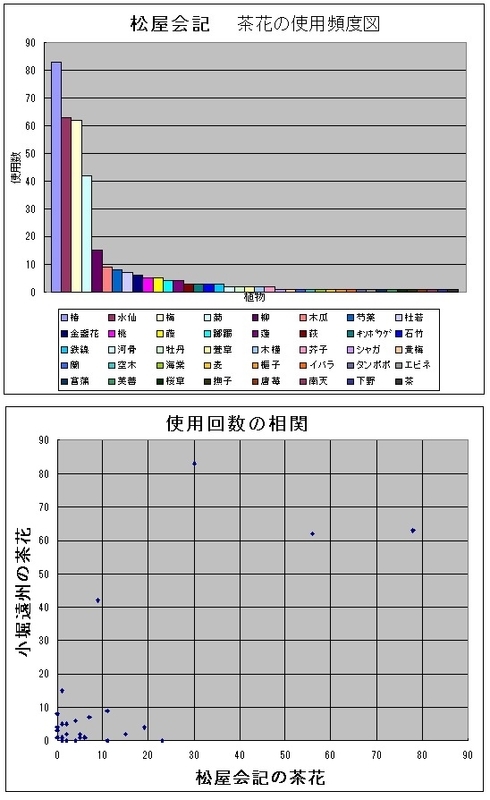

以上、三代の茶花を松屋会記全体として見ることにする。茶花を集計して、遠州の茶花と比べると右図のようになる。相関係数は0.78である。それでも、使用頻度にはある程度の違いがある。松屋会記は他会記であるから、筆者の好みが反映されるということはないと考えられる。にもかかわらず、茶花の使用頻度は、三人ともかなり近いように感じる。たとえば、三人の茶会記の上位四位は同じ花が占め、以下のような順になる。

以上、三代の茶花を松屋会記全体として見ることにする。茶花を集計して、遠州の茶花と比べると右図のようになる。相関係数は0.78である。それでも、使用頻度にはある程度の違いがある。松屋会記は他会記であるから、筆者の好みが反映されるということはないと考えられる。にもかかわらず、茶花の使用頻度は、三人ともかなり近いように感じる。たとえば、三人の茶会記の上位四位は同じ花が占め、以下のような順になる。

久政茶会記 スイセン、ウメ、キク、ツバキ・・・(遠州の茶花との相関係数0.82)

久好茶会記 ツバキ、ウメ、スイセン、キク・・・(遠州の茶花との相関係数0.74)

久重茶会記 ツバキ、ウメ、スイセン、キク・・・(遠州の茶花との相関係数0.69)

ちなみに、遠州の茶花の順は、スイセン、ウメ、ツバキ、サザンカである。

自会記ではない久政・久好・久重の茶会記の茶花は、彼らが生きた時代の茶花の使用傾向を反映していると見てよいだろう。つまり、1586年から1650年までの茶会で使用された茶花は、松屋会記に示される種類が大半を占めていたのではなかろうか。したがって、遠州の茶花もそれを反映し、同じような種類になったと見ることができそうだ。

ただ、やはり気になるのは、松屋会記の史料としての信頼性である。永島福太郎の『松屋会記』の「解題」以上に踏み込んだ考察はできないが、納得のいかない部分が目につく。特に、疑問視するのは、久政茶会記の天文六年(1537)の「京都与四郎殿へ 宗易事也」という記載である。もしその当時、久政が記したものであれば、「宗易事也」という記載がされるはずがない。たぶん、与四郎(利休)が宗易と呼ばれるようになった後に、加筆されたのだと思われる。このように松屋会記は、当初に書き留めた原書をそのまま写したものではないことが歴然としている。

また松屋会記には、茶会の日時や内容についても相違がある記述がいくつかあるとされている。たぶん、写し継がれる間に意図的に、また誤って変ってしまったという疑いもある。では、茶花についてはどうだろうか。茶会記における茶花の記述は、それほど中心的な関心事ではなかったことから、そうなると意図的な挿入や操作はなされていないのではなかろうか。とは言うものの、不明な植物名が散見することから、写し継がれる間に誤りが生じたことは確かである。そして、以上の茶花については、松屋会記に記された茶花しか対象としておらず、記されなくても茶花があった茶会もあるかもしれない。したがって、当時の茶花についての考察としては不完全なものである。さらに、松屋会記の茶花は、まだ史料として検証がないため、断定的な判断は避けるべきであろう。したがって、現時点では、参考資料にせざるを得ないので捕捉としておく。

久政茶会記は千利休が活躍した時代と重なり、興味深い。393回開かれた久政茶会記の中で59回の茶会で、14種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。最も多かったのがスイセンで、以下はキク、ウメ、ツバキ、キンセンカ、ヤナギ、ケシ、カキツハタ、ムクゲ、セキチク、ムギ、ツツジ、チャ、シャクヤクとなっている。

久政茶会記は千利休が活躍した時代と重なり、興味深い。393回開かれた久政茶会記の中で59回の茶会で、14種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。最も多かったのがスイセンで、以下はキク、ウメ、ツバキ、キンセンカ、ヤナギ、ケシ、カキツハタ、ムクゲ、セキチク、ムギ、ツツジ、チャ、シャクヤクとなっている。年代順に茶花の使用状況を示すと、天文年間(1532~55年)の28回の茶会には、茶花の記載がない。弘治年間(1555~58年)に33回の茶会が記され、その中の6回に茶花が登場する(出現率18%)。永禄年間(1558~70年)の110回の茶会中、茶花の記載が出現するのは13回(12%)である。元亀年間(1570~73年)には20回中3回(18%)である。天正年間(1573~93年)の茶会は188回で、茶花は33回登場(14%)している。文禄・慶長年間(1593~98年)の茶会は15回で、そのうち茶花が使用されたのは6回(40%)である。

400回ほど開かれた茶会で茶花の記載があったのは59回、したがって茶花の出現割合は15%である。これは少ないようにも感じられるが、実際は茶花があったにもかかわらず、記載されなかったケースもあったものと思われる。またおそらく、当時の茶会では、花入(花入事)には関心が高かったものの、茶花にはあまり注目しなかったのではなかろうか。久政は、当初茶花に関心が薄く、花の種類もあまり知らなかったように思われる。

茶人がはっきりと茶花を意識して記録するようになったのは、永禄年間の半ばになってからではなかろうか。弘治二年(1556)三月十五日の茶会(堺竹蔵院紹頓)に「ソロリニ花」、永禄五年(1562)十二月廿三日の茶会(小西万智三郎)に「筒ニ花」との記載がある。茶花があったにもかかわらず植物名を記されていない。逆に、永禄十一年(1568)十二月廿六日の茶会(千宗易)には「床ニ靍ノハシ、スリ板ニ、花不入ニ水斗」と、茶会に茶花がなかったことを明記している。その後にも、天正六年正月廿日「ホソ口ニ花」というような記載は数少ないがある。

次に、久政茶会記の茶花について、『利休の茶花』(湯浅制)に記された茶花の出現率を比べてみたい。使用茶花の相関を求めると、相関係数は0.66である。この数値から、相関があるとは言えない(なお、サンプル数が少ないので信頼性に問題はある)。相関係数が低い理由は、使用する茶花が同じような種類であるのもかかわらず、使用頻度が違うためである。特に冬期の花の違いが目立っている、久政茶会記ではスイセンが最も多いのに対し、利休の茶花ではウメとなっている。なぜこのような違いが生じたかは、よくわからない。わからないと言えば、『利休の茶花』で取り上げた「易はりんとうと菊ハ嫌候」もそうである。確かに、リンドウの使用頻度は少ないものの、キクは双方とも多い花である。

「遠州の茶花」では、キクの使用順位は9番目に落ちている。キクは、時代が降るにつれて使用頻度が低下していくように思われる。なお、久政茶会記と「遠州の茶花」との相関係数は0.82と、『利休の茶花』より高い値を示している。

次の茶会記、久好茶会記には175回の茶会が記されている。その中で59会の茶会で、19種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。茶花が登場する割合は34%と、久政茶会記の倍以上である。最も多かったのはツバキで、以下はウメ、キク、スイセン、ボケ、ヤナギ、モモ、ハギ、ケシ、フジ、ショウブ、ナデシコ、カキツハタ、ボタン、カライチゴ、ナンテン、シモツケ、シャクヤクとなっている。

年代順に茶花の使用状況を示すと、天正年間(1573~93年)の51回の茶会に17回登場(19%)している。文禄長年間(1593~96年)には20回の茶会が記され、そのうち10回に茶花が登場(50%)。慶長年間(1596~1614年)には67回の茶会中、29回茶花が登場している(43%)。さらに元和・寛永年間(1615~26年)には31回の茶会に9回(29%)茶花が記されている。久好も茶会に茶花があっても、「花」として植物名を記載しない例が少しある。茶花の出現割合は、久政の時代より増えていることは確かだろう。したがって、久好の花への関心は久政より高かったものと思われる。

久好茶会記と同時期である古田織部の茶花については、後述するのでここでは詳しくは述べないが、相関は0.91と高い。遠州の茶花との相関係数は、0.74である。なお、織部と久好茶会記のサンプル数は共に少ないことから、信頼性は低い。さらにサンプル数が少ない久政茶会記の茶花との相関係数は、0.72と算出された。

最後に、久重茶会記の茶会は254回で、その中で114会の茶会に32種(不明なものは除く)の植物が茶花として使用されている。茶花の出現割合は45%と、久好茶会記よりさらに高い。最も多かったのはツバキで、以下は、以下はスイセン、ウメ、キク、ヤナギ、シャクヤク、ボケ、カキツハタ、ハス、フジ、テッセン、ツツジ、キンセンカ、モモ、キンポウゲ、ヤマブキ、セキチク、カンゾウ、コウホネ、オウバイ、ムクゲ、ラン、ウツギ、カイドウ、シャガ、ボタン、サクラ、ハギ、フヨウ、タンポポ、サクラソウ、イバラとなっている。

年代順に茶花の使用状況を示すと、慶長年間(1604~15年)の23回の茶会に15回登場(65%)している。元和年間(1615~23年)には26回の茶会が記され7回茶花が登場する(27%)。寛永年間(1624~65年)には164回の茶会中、70回に茶花が登場(43%)している。正保・慶安年間(1645~50年)の41回の茶会には21回(51%)も茶花が記されている。この記録から見ると、茶花への関心は、久好の時代よりさらに高くなったと思われる。特に寛永年間から正保年間以降、茶花は茶会での重要な役割を確立したものと推測される。

たとえば、正保五年三月廿三日の茶会には、「床花入并板床ニ花入五・六ツニ、花入テ有之、カウホネ・藤・色々ノ花」との記載がある。花の種類が多くて書き切れなかったか、あるいは、花の名前がわからなかったものもあったのかもしれない。このように、名前は記載されていないが茶花を使用した記録が残っているのは例は、6茶会以上ありそうだ。また、わざわざ「花ナシ」との記載も2回以上ある。茶花への関心が高まったことを反映して、久重も記載したものと思われる。

これらの茶花について、ほぼ同年代の金森宗和の茶花との相関を求めると、相関係数は0.57と相関のない様相となる。サンプル数が少ないことから、信頼性が高いとは言えないものの、同じような種類の茶花でも使用頻度の異なる使い方をしていた可能性がある。それに対し、「遠州の茶花」との相関係数は、久政や久好より低いものの0.69となっている。

以上、三代の茶花を松屋会記全体として見ることにする。茶花を集計して、遠州の茶花と比べると右図のようになる。相関係数は0.78である。それでも、使用頻度にはある程度の違いがある。松屋会記は他会記であるから、筆者の好みが反映されるということはないと考えられる。にもかかわらず、茶花の使用頻度は、三人ともかなり近いように感じる。たとえば、三人の茶会記の上位四位は同じ花が占め、以下のような順になる。

以上、三代の茶花を松屋会記全体として見ることにする。茶花を集計して、遠州の茶花と比べると右図のようになる。相関係数は0.78である。それでも、使用頻度にはある程度の違いがある。松屋会記は他会記であるから、筆者の好みが反映されるということはないと考えられる。にもかかわらず、茶花の使用頻度は、三人ともかなり近いように感じる。たとえば、三人の茶会記の上位四位は同じ花が占め、以下のような順になる。久政茶会記 スイセン、ウメ、キク、ツバキ・・・(遠州の茶花との相関係数0.82)

久好茶会記 ツバキ、ウメ、スイセン、キク・・・(遠州の茶花との相関係数0.74)

久重茶会記 ツバキ、ウメ、スイセン、キク・・・(遠州の茶花との相関係数0.69)

ちなみに、遠州の茶花の順は、スイセン、ウメ、ツバキ、サザンカである。

自会記ではない久政・久好・久重の茶会記の茶花は、彼らが生きた時代の茶花の使用傾向を反映していると見てよいだろう。つまり、1586年から1650年までの茶会で使用された茶花は、松屋会記に示される種類が大半を占めていたのではなかろうか。したがって、遠州の茶花もそれを反映し、同じような種類になったと見ることができそうだ。

ただ、やはり気になるのは、松屋会記の史料としての信頼性である。永島福太郎の『松屋会記』の「解題」以上に踏み込んだ考察はできないが、納得のいかない部分が目につく。特に、疑問視するのは、久政茶会記の天文六年(1537)の「京都与四郎殿へ 宗易事也」という記載である。もしその当時、久政が記したものであれば、「宗易事也」という記載がされるはずがない。たぶん、与四郎(利休)が宗易と呼ばれるようになった後に、加筆されたのだと思われる。このように松屋会記は、当初に書き留めた原書をそのまま写したものではないことが歴然としている。

また松屋会記には、茶会の日時や内容についても相違がある記述がいくつかあるとされている。たぶん、写し継がれる間に意図的に、また誤って変ってしまったという疑いもある。では、茶花についてはどうだろうか。茶会記における茶花の記述は、それほど中心的な関心事ではなかったことから、そうなると意図的な挿入や操作はなされていないのではなかろうか。とは言うものの、不明な植物名が散見することから、写し継がれる間に誤りが生じたことは確かである。そして、以上の茶花については、松屋会記に記された茶花しか対象としておらず、記されなくても茶花があった茶会もあるかもしれない。したがって、当時の茶花についての考察としては不完全なものである。さらに、松屋会記の茶花は、まだ史料として検証がないため、断定的な判断は避けるべきであろう。したがって、現時点では、参考資料にせざるを得ないので捕捉としておく。