茶花 8 茶花の種類その5

茶会記から見る椿と梅の使用

十七世紀前半の茶会記から見られる茶花の傾向から見ると、新しい茶花を茶会に取り入れるより、茶花の基本はツバキとウメ、という決まりをより浸透させた時代ではなかろうか。

茶の湯の花と言えば、真っ先にツバキとウメが思い浮かぶ。そのような茶花の選択は、なにも利休が決めたのではなく、利休以前から浸透していた。宗二や当時の茶人も、茶会にはツバキやウメを活けることが当たり前のような感覚になっていた。その過程を茶会記から探ってみたい。そこで注目した茶会記は、『天王寺屋会記』自会記である。津田宗達・宗及によって催され、一年間の茶会を記した茶会の記録が多年にわたってあるという、一定の条件下の記録は検討するに値すると考えた。そして、何よりもサンプル数の多いこと、二千回近い茶会に四百以上の茶花が活けられているため、統計的に有為な解析ができそうだ。

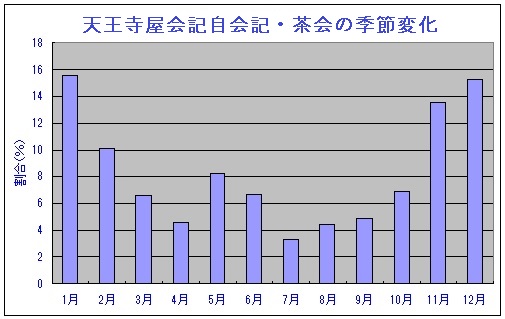

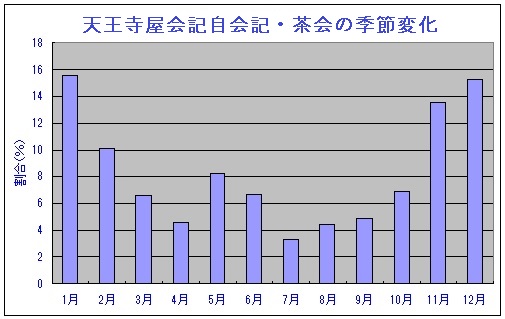

自会記の茶会がどのように行なわれていたか、季節別に見てみよう。気候のよい春や秋に多いのではと思っていたが、実は冬に多かった。なぜ茶会は冬季に多く催されるのか、その理由はわからない。何か理由があるものと思われるが、茶道の門外漢にはどのように調べたら良いかもわからない。自会記では、冬季(11月から1月)が44%を占めている。これは他

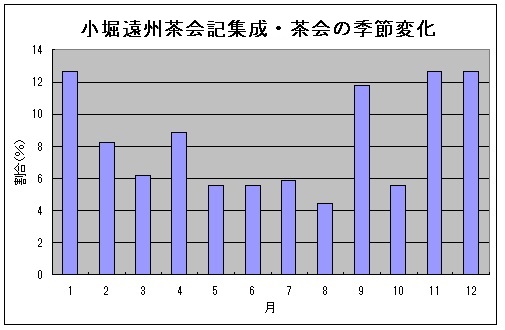

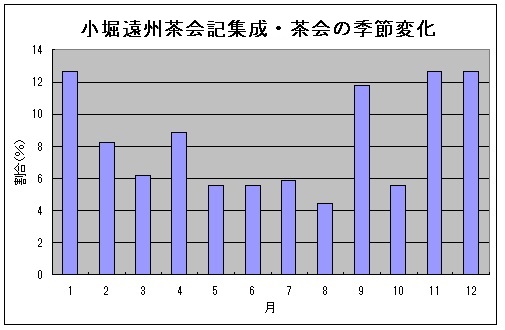

自会記の茶会がどのように行なわれていたか、季節別に見てみよう。気候のよい春や秋に多いのではと思っていたが、実は冬に多かった。なぜ茶会は冬季に多く催されるのか、その理由はわからない。何か理由があるものと思われるが、茶道の門外漢にはどのように調べたら良いかもわからない。自会記では、冬季(11月から1月)が44%を占めている。これは他 会記(50%)『松屋会記』(38%)『小堀遠州茶会記集成』(38%)でも同様である。そして少ないのが夏季、自会記では18%、他会記10%、『松屋会記』9%、『小堀遠州茶会記集成』17%である。

会記(50%)『松屋会記』(38%)『小堀遠州茶会記集成』(38%)でも同様である。そして少ないのが夏季、自会記では18%、他会記10%、『松屋会記』9%、『小堀遠州茶会記集成』17%である。

茶会は季節によって催される頻度が異なる。それによって、使用される茶花にも影響があるだろうと考えた。茶花は、今も昔も季節に応じた花を活けることには変わりはないだろう。茶会が冬に多く催されれば、冬に咲く花が活けられることが当然多くなる。もっとも、冬季は寒いので咲く花の種類は少ない。結果として、同じような花(ツバキやウメ)の使用頻度が高くなるのは必然であろう。

冬の花としては、ツバキ、ウメ、スイセン、キク、キンセンカなどがある。これらの中で、花の色や大きさなどの形態を見ると、スイセンやキクなどよりツバキとウメの方が豊かである。そのため使用頻度も高くなったと言えそうだ。こうして、ツバキとウメは冬季に活けられる花として、大勢の茶人に認識され、さらに茶会にはそのような花(ツバキやウメ)を使用するものだということが浸透したのではなかろうか。

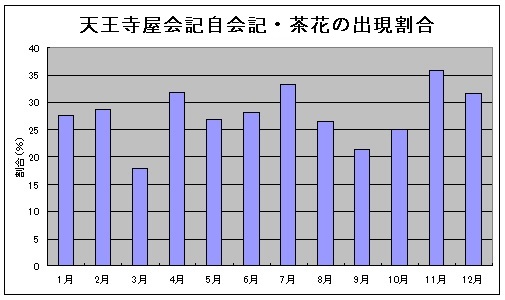

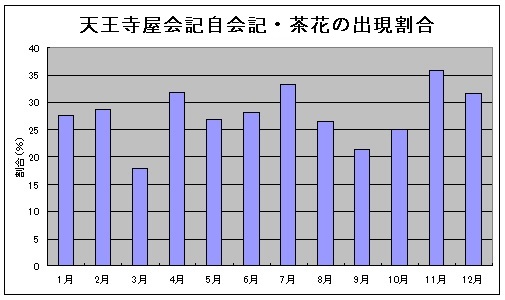

この仮説を証明するには、茶会で茶花が活けられる確率が四季を通じてどのような割合になっているかを知る必要がある。季節によって茶花の出現割合が異なれば、ある特定の植物だけが多くなったり少なくなったりと、偏りが生じる。そこで、各季節(月別)の茶会に茶花が活けられる確率を示すと、自会記では左図のようになる。年間の平均は29%で、冬季(11~1月)が32%、春季(2~4月)が26%、夏季(5~7月)が29%、秋季(8~10月)が24%となっている。冬の茶会に茶花が活けられる割合は少し多いが、さほど際立っている(σ=3.4)とは言えない。な

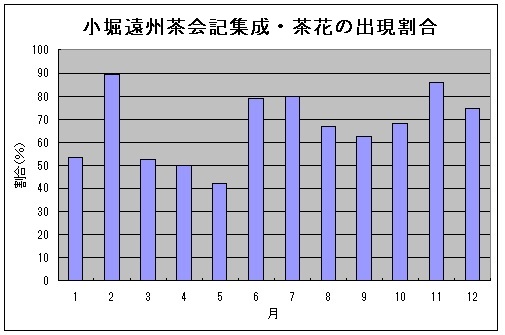

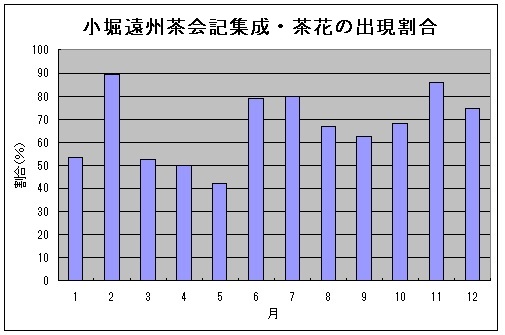

この仮説を証明するには、茶会で茶花が活けられる確率が四季を通じてどのような割合になっているかを知る必要がある。季節によって茶花の出現割合が異なれば、ある特定の植物だけが多くなったり少なくなったりと、偏りが生じる。そこで、各季節(月別)の茶会に茶花が活けられる確率を示すと、自会記では左図のようになる。年間の平均は29%で、冬季(11~1月)が32%、春季(2~4月)が26%、夏季(5~7月)が29%、秋季(8~10月)が24%となっている。冬の茶会に茶花が活けられる割合は少し多いが、さほど際立っている(σ=3.4)とは言えない。な お、冬季の割合が少し高い傾向のあることは『小堀遠州茶会記集成』も同様(σ=3.1)である。茶花は、ツバキやウメの活けられることのない夏季(5~7月)でも、冬季(12~2月)とほぼ同じくらいの割合で活けられている。したがって、茶会が夏季に冬季と同じくらい頻繁に催されていたら、当然、夏季の花が増えることになる。

お、冬季の割合が少し高い傾向のあることは『小堀遠州茶会記集成』も同様(σ=3.1)である。茶花は、ツバキやウメの活けられることのない夏季(5~7月)でも、冬季(12~2月)とほぼ同じくらいの割合で活けられている。したがって、茶会が夏季に冬季と同じくらい頻繁に催されていたら、当然、夏季の花が増えることになる。

次に、夏季と冬季では、茶花の種類数にどのような違いがあるだろうか。天王寺屋会記自会記を見ると、冬季が12種(μ=13)であるのに対し、夏季が17種(μ=3)と4割増えている。種類の増加数は、さほど多くないが、植物の使用頻度を見ると一部の種類に集中していることが示された。冬季の茶花は、ツバキとウメなど特定の花に集中(σ=24)している。それに対し夏季は、様々な植物に分かれが比較的均等(σ=2)に活けられる。このような傾向は、『小堀遠州茶会記集成』でも言える。冬季の茶花は7種(μ=16)から夏季13種(μ=3)になり、倍近く増えている。また同じく、冬季はツバキとウメなど特定の花に集中(σ=23)している。それに対し夏季は、様々な植物が比較的均等(σ=5)に活けられている。

以上から、冬季の茶会にはツバキとウメの使用が際立っているのに対し、冬季以外では使用する茶花の種類が多くあり、特定の植物だけを選ぶ確率が低くなる。さらに、夏季は茶会自体が少ないことから、使用する花の数少はなくなり、夏の茶花はこれだというほどの印象を抱く花は、茶人に浸透しにくい。そのため、夏季の植物は、ツバキやウメより素敵な花があったとしても認知されにくい。その結果、茶会にはツバキやウメを使用するものとの思い込みが浸透したのではなかろうか。

そのような傾向が定着すると、ツバキやウメの使用は冬季以外にも波及する。天正年間・1592年までは、ツバキとウメは冬季間に多く使われたが、それ以外の三月や九月の使用はさほど多くなかった。『松屋会記』『天王寺屋会記』では、三月の使用率は7~17%、九月使用率は0~7%と低かった。それが、寛永年間・1624年以降になると、『松屋会記』『小堀遠州茶会記集成』では三月の使用率は9~43%、九月の使用率も16~32%に増加している。天正年間頃までは、ツバキとウメは冬季を中心に使用されるが、春秋にはあまり使用されなかった。それが寛永年間になると、使用期間が広がっている。これは、茶会にはツバキとウメを活けることが茶花の基本、ツバキやウメが咲いていればそれを活けるという慣習が浸透したからと思われる。

茶会記から見る椿と梅の使用

十七世紀前半の茶会記から見られる茶花の傾向から見ると、新しい茶花を茶会に取り入れるより、茶花の基本はツバキとウメ、という決まりをより浸透させた時代ではなかろうか。

茶の湯の花と言えば、真っ先にツバキとウメが思い浮かぶ。そのような茶花の選択は、なにも利休が決めたのではなく、利休以前から浸透していた。宗二や当時の茶人も、茶会にはツバキやウメを活けることが当たり前のような感覚になっていた。その過程を茶会記から探ってみたい。そこで注目した茶会記は、『天王寺屋会記』自会記である。津田宗達・宗及によって催され、一年間の茶会を記した茶会の記録が多年にわたってあるという、一定の条件下の記録は検討するに値すると考えた。そして、何よりもサンプル数の多いこと、二千回近い茶会に四百以上の茶花が活けられているため、統計的に有為な解析ができそうだ。

自会記の茶会がどのように行なわれていたか、季節別に見てみよう。気候のよい春や秋に多いのではと思っていたが、実は冬に多かった。なぜ茶会は冬季に多く催されるのか、その理由はわからない。何か理由があるものと思われるが、茶道の門外漢にはどのように調べたら良いかもわからない。自会記では、冬季(11月から1月)が44%を占めている。これは他

自会記の茶会がどのように行なわれていたか、季節別に見てみよう。気候のよい春や秋に多いのではと思っていたが、実は冬に多かった。なぜ茶会は冬季に多く催されるのか、その理由はわからない。何か理由があるものと思われるが、茶道の門外漢にはどのように調べたら良いかもわからない。自会記では、冬季(11月から1月)が44%を占めている。これは他 会記(50%)『松屋会記』(38%)『小堀遠州茶会記集成』(38%)でも同様である。そして少ないのが夏季、自会記では18%、他会記10%、『松屋会記』9%、『小堀遠州茶会記集成』17%である。

会記(50%)『松屋会記』(38%)『小堀遠州茶会記集成』(38%)でも同様である。そして少ないのが夏季、自会記では18%、他会記10%、『松屋会記』9%、『小堀遠州茶会記集成』17%である。茶会は季節によって催される頻度が異なる。それによって、使用される茶花にも影響があるだろうと考えた。茶花は、今も昔も季節に応じた花を活けることには変わりはないだろう。茶会が冬に多く催されれば、冬に咲く花が活けられることが当然多くなる。もっとも、冬季は寒いので咲く花の種類は少ない。結果として、同じような花(ツバキやウメ)の使用頻度が高くなるのは必然であろう。

冬の花としては、ツバキ、ウメ、スイセン、キク、キンセンカなどがある。これらの中で、花の色や大きさなどの形態を見ると、スイセンやキクなどよりツバキとウメの方が豊かである。そのため使用頻度も高くなったと言えそうだ。こうして、ツバキとウメは冬季に活けられる花として、大勢の茶人に認識され、さらに茶会にはそのような花(ツバキやウメ)を使用するものだということが浸透したのではなかろうか。

この仮説を証明するには、茶会で茶花が活けられる確率が四季を通じてどのような割合になっているかを知る必要がある。季節によって茶花の出現割合が異なれば、ある特定の植物だけが多くなったり少なくなったりと、偏りが生じる。そこで、各季節(月別)の茶会に茶花が活けられる確率を示すと、自会記では左図のようになる。年間の平均は29%で、冬季(11~1月)が32%、春季(2~4月)が26%、夏季(5~7月)が29%、秋季(8~10月)が24%となっている。冬の茶会に茶花が活けられる割合は少し多いが、さほど際立っている(σ=3.4)とは言えない。な

この仮説を証明するには、茶会で茶花が活けられる確率が四季を通じてどのような割合になっているかを知る必要がある。季節によって茶花の出現割合が異なれば、ある特定の植物だけが多くなったり少なくなったりと、偏りが生じる。そこで、各季節(月別)の茶会に茶花が活けられる確率を示すと、自会記では左図のようになる。年間の平均は29%で、冬季(11~1月)が32%、春季(2~4月)が26%、夏季(5~7月)が29%、秋季(8~10月)が24%となっている。冬の茶会に茶花が活けられる割合は少し多いが、さほど際立っている(σ=3.4)とは言えない。な お、冬季の割合が少し高い傾向のあることは『小堀遠州茶会記集成』も同様(σ=3.1)である。茶花は、ツバキやウメの活けられることのない夏季(5~7月)でも、冬季(12~2月)とほぼ同じくらいの割合で活けられている。したがって、茶会が夏季に冬季と同じくらい頻繁に催されていたら、当然、夏季の花が増えることになる。

お、冬季の割合が少し高い傾向のあることは『小堀遠州茶会記集成』も同様(σ=3.1)である。茶花は、ツバキやウメの活けられることのない夏季(5~7月)でも、冬季(12~2月)とほぼ同じくらいの割合で活けられている。したがって、茶会が夏季に冬季と同じくらい頻繁に催されていたら、当然、夏季の花が増えることになる。次に、夏季と冬季では、茶花の種類数にどのような違いがあるだろうか。天王寺屋会記自会記を見ると、冬季が12種(μ=13)であるのに対し、夏季が17種(μ=3)と4割増えている。種類の増加数は、さほど多くないが、植物の使用頻度を見ると一部の種類に集中していることが示された。冬季の茶花は、ツバキとウメなど特定の花に集中(σ=24)している。それに対し夏季は、様々な植物に分かれが比較的均等(σ=2)に活けられる。このような傾向は、『小堀遠州茶会記集成』でも言える。冬季の茶花は7種(μ=16)から夏季13種(μ=3)になり、倍近く増えている。また同じく、冬季はツバキとウメなど特定の花に集中(σ=23)している。それに対し夏季は、様々な植物が比較的均等(σ=5)に活けられている。

以上から、冬季の茶会にはツバキとウメの使用が際立っているのに対し、冬季以外では使用する茶花の種類が多くあり、特定の植物だけを選ぶ確率が低くなる。さらに、夏季は茶会自体が少ないことから、使用する花の数少はなくなり、夏の茶花はこれだというほどの印象を抱く花は、茶人に浸透しにくい。そのため、夏季の植物は、ツバキやウメより素敵な花があったとしても認知されにくい。その結果、茶会にはツバキやウメを使用するものとの思い込みが浸透したのではなかろうか。

そのような傾向が定着すると、ツバキやウメの使用は冬季以外にも波及する。天正年間・1592年までは、ツバキとウメは冬季間に多く使われたが、それ以外の三月や九月の使用はさほど多くなかった。『松屋会記』『天王寺屋会記』では、三月の使用率は7~17%、九月使用率は0~7%と低かった。それが、寛永年間・1624年以降になると、『松屋会記』『小堀遠州茶会記集成』では三月の使用率は9~43%、九月の使用率も16~32%に増加している。天正年間頃までは、ツバキとウメは冬季を中心に使用されるが、春秋にはあまり使用されなかった。それが寛永年間になると、使用期間が広がっている。これは、茶会にはツバキとウメを活けることが茶花の基本、ツバキやウメが咲いていればそれを活けるという慣習が浸透したからと思われる。

二種以上の茶花

ツバキとウメの人気は、組合せて活ける場合にも見られる。茶花は一種のみ活ける場合が大半を占め、二種以上ということは少ないと思っていた。ところが調べていくと茶会記の茶花は、その3割が二種以上活けていることがわかった。ただ、一つの花入れに二種以上活けたかということについては不明である。

ツバキとウメの人気は、組合せて活ける場合にも見られる。茶花は一種のみ活ける場合が大半を占め、二種以上ということは少ないと思っていた。ところが調べていくと茶会記の茶花は、その3割が二種以上活けていることがわかった。ただ、一つの花入れに二種以上活けたかということについては不明である。

そして、その組合せでも、ツバキとウメの組合せが最も多い(16%)。次いで多いのが、ウメとスイセン(12%)である。この組合せが、複数の植物を活けている割合の三割ほどを占めている。上位2組に続くのが、ウメとヤナギ、ツバキとスイセン、ツバキとヤナギの組合せであるが、格段に少ない。その他、ウメとサザンカ、キクとスイセン、ツバキとモモ、サザンカとクチナシ、ツバキとボケなどの組合せもある。この他の組合せでも、ツバキとウメのどちらかが組合せの一方を占めている割合が高い。

この二種以上活けるということは、十六世紀後半(天正年間)の期間までより十七世紀(慶長年間)になってから増加したようだ。古田織部や小堀遠州の茶会記では、明らかに二種以上活ける割合が高くなっている。その割合は、茶会記の母数が確定できないので、大まかであるが三倍以上であることは確かである。

この二種以上活けるということは、十六世紀後半(天正年間)の期間までより十七世紀(慶長年間)になってから増加したようだ。古田織部や小堀遠州の茶会記では、明らかに二種以上活ける割合が高くなっている。その割合は、茶会記の母数が確定できないので、大まかであるが三倍以上であることは確かである。