茶花 41 茶花の種類その38

十八世紀の花材と茶花

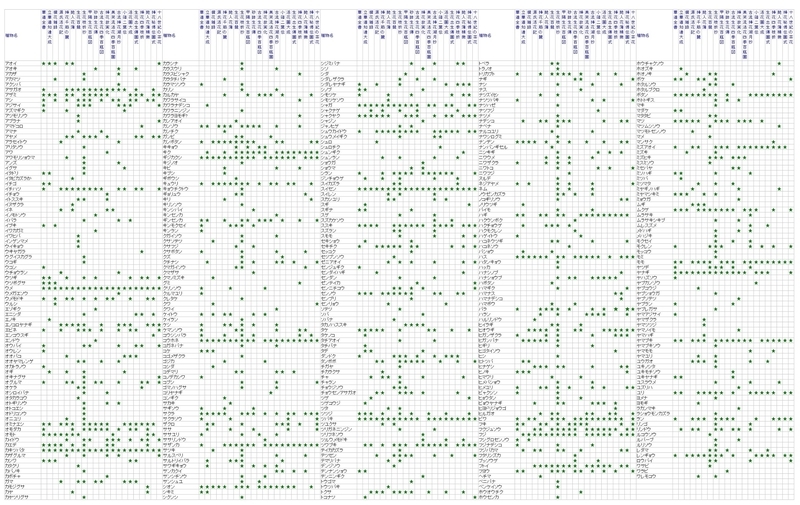

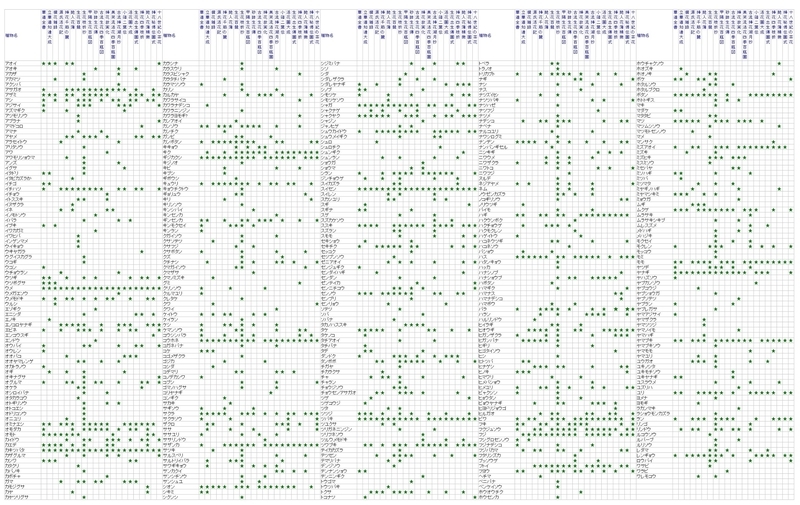

『華道古書集成』の十八世紀に出された花伝書の花材と『槐記』『利休居士百五十回忌追悼如口心斎百会記』『学恵茶会記』『伊達綱村茶会記』『御茶之湯記』『茶湯百亭百会之記』『島津吉貴茶会記』『他所之茶事道具献立の留』などの十八世紀に催された茶会の茶花を比べる。花伝書として取り上げるのは、『華道全書』『立華道知邊大成』『攅花雑録』『源氏活花記』『挿花千筋の麓』『抛入花薄』『生花百競』『生花枝折抄』『甲陽生花百瓶図』『砂鉢生花傳』『古流生花四季百瓶図』『挿花故実化』『美笑流活花四季百瓶圖』『古流挿花湖月抄』『小篠二葉伝』『活花圖大成』『生花出生傳圖式』『挿花四季枝折』『抛入花薄精微』『挿花秘傅伝圖式』の20書である。これらの花伝書に記された花材は、渡来年や初見年、植物名などから見て信頼できそうだと判断した。

なお、植物名の記載については、十七世紀までの解析と同様に原則として種名を示す。また、種名(アカマツ)と総称名(マツ)が記されている花材がある。その場合は、両方を表示するように同じ植物について、種名と総称名を記すことによって煩雑になっていることを断っておく。

また、花材の植物名については、『華道古書集成』全5巻を検討した結果をもとに、再度植物名を確認した。以前には不明であった花材の植物名が確定でき、また逆に錯誤であった植物もあり、種類数の増減がある。

十八世紀までに登場した花材の種類は526、十八世紀の花伝書(20書)に登場する種類は417種であり、新に登場したのは153種である。十七世紀に新に登場した花材は236種であるから、65%しか増えていない。それに対し茶花は、十七世紀までに115種であったのが十八世紀には134種になり、増えたのは19種である。十七世紀に新に登場した茶花は52種であるから、十八世紀は36%しか増えていない。花材も茶花も、十八世紀には新しい植物は十七世紀より増えなかった。

十八世紀までに登場した花材の種類は526、十八世紀の花伝書(20書)に登場する種類は417種であり、新に登場したのは153種である。十七世紀に新に登場した花材は236種であるから、65%しか増えていない。それに対し茶花は、十七世紀までに115種であったのが十八世紀には134種になり、増えたのは19種である。十七世紀に新に登場した茶花は52種であるから、十八世紀は36%しか増えていない。花材も茶花も、十八世紀には新しい植物は十七世紀より増えなかった。

十七世紀までの茶花は115種で花材(355種)の三分の一以下であった。そのため、十八世紀には、茶花の種類はもっと増える余地があったが増えなかった。その理由は、茶花の種類が固定されていたためである。茶花に使用される植物は、十六世紀以前にはツバキとウメ、キクが半数以上を占めていた。十七世紀になって、ある程度花の種類が増えたものの、使用頻度を見るとツバキとウメ、キクにスイセンの4種で半数以上を占めている。十七世紀になっても、まだ他の植物の使用割合がやや多くなった程度であった。十八世紀になっても、茶花は依然とツバキやウメ、キク、スイセンが主流で、これら4種の使用割合が半数を割るのは十八世紀後半である。

このように茶花は、使用する植物の種類が偏っており、新しい植物を増やそうとする動きは、生花の花材に比べて弱かった。つまり、十八世紀までの茶花は、ツバキ・ウメ・キク・スイセンを活けることを基本として、珍しい植物を積極的に使おうとする茶人は少なかったと言えそうだ。それに対し、華道はいかに多くの新しい植物が導入されたかがわかる。これは、単に花材の種類が増えたというのではなく、華道が新たな試みを展開していた証拠とも言えそうだ。

次に、十八世紀に記された花伝書の花材に限ると、すべての花伝書に記されるのは、ウメ、カキツバタ、スイセンである。次いでツバキ、コウホネ、キク、フジ、モモ、ヤマブキである。8割以上出現するのはオミナエシ、サザンカ、シオン、シャガ、ススキ、ハギ、ハス、ボタン、ヤナギ。7割以上出現するのはキキョウ、シュウカイドウ、ツワブキ、ビワ、フクジュソウ、フトイ、ミズアオイ、アサガオ、アザミ、ギボウシ、サクラ、シャクヤク、ムクゲ、ユリ、レンギョウとなっている。十七世紀に記された花伝書の花材と比べると、十八世紀の花伝書は徐々に変化しているようだ。

十七世紀で最も多く記されていたアヤメ、ケイトウ、リンドウ、フジバカマの記載は、半数以下に減っている。逆に、フトイとアサガオは、十八世紀の花伝書では7割以上に記され、倍以上に増えている。次に、十七世紀の花伝書に4冊以上に記されているが、十八世紀の花伝書には1冊も記されていない花材に、アセビ、ツガ、カノコユリ、キスゲ、タメトモユリ、ダンギク、ハナザクロ、カジノキ、コマツナギ、ハカタユリがある。逆に十七世紀までにはなかったが十八世紀の花伝書に4冊以上出現した花材に、チョウセンアサガオ、ハラン、ミズヒキ、ヤツデ、エニシダ、オオヤマレンゲ、クサボタン、サンカクイ、シュンラン、センニチコウ、ハコネウツギがある。

十八世紀の花材と茶花

『華道古書集成』の十八世紀に出された花伝書の花材と『槐記』『利休居士百五十回忌追悼如口心斎百会記』『学恵茶会記』『伊達綱村茶会記』『御茶之湯記』『茶湯百亭百会之記』『島津吉貴茶会記』『他所之茶事道具献立の留』などの十八世紀に催された茶会の茶花を比べる。花伝書として取り上げるのは、『華道全書』『立華道知邊大成』『攅花雑録』『源氏活花記』『挿花千筋の麓』『抛入花薄』『生花百競』『生花枝折抄』『甲陽生花百瓶図』『砂鉢生花傳』『古流生花四季百瓶図』『挿花故実化』『美笑流活花四季百瓶圖』『古流挿花湖月抄』『小篠二葉伝』『活花圖大成』『生花出生傳圖式』『挿花四季枝折』『抛入花薄精微』『挿花秘傅伝圖式』の20書である。これらの花伝書に記された花材は、渡来年や初見年、植物名などから見て信頼できそうだと判断した。

なお、植物名の記載については、十七世紀までの解析と同様に原則として種名を示す。また、種名(アカマツ)と総称名(マツ)が記されている花材がある。その場合は、両方を表示するように同じ植物について、種名と総称名を記すことによって煩雑になっていることを断っておく。

また、花材の植物名については、『華道古書集成』全5巻を検討した結果をもとに、再度植物名を確認した。以前には不明であった花材の植物名が確定でき、また逆に錯誤であった植物もあり、種類数の増減がある。

十八世紀までに登場した花材の種類は526、十八世紀の花伝書(20書)に登場する種類は417種であり、新に登場したのは153種である。十七世紀に新に登場した花材は236種であるから、65%しか増えていない。それに対し茶花は、十七世紀までに115種であったのが十八世紀には134種になり、増えたのは19種である。十七世紀に新に登場した茶花は52種であるから、十八世紀は36%しか増えていない。花材も茶花も、十八世紀には新しい植物は十七世紀より増えなかった。

十八世紀までに登場した花材の種類は526、十八世紀の花伝書(20書)に登場する種類は417種であり、新に登場したのは153種である。十七世紀に新に登場した花材は236種であるから、65%しか増えていない。それに対し茶花は、十七世紀までに115種であったのが十八世紀には134種になり、増えたのは19種である。十七世紀に新に登場した茶花は52種であるから、十八世紀は36%しか増えていない。花材も茶花も、十八世紀には新しい植物は十七世紀より増えなかった。十七世紀までの茶花は115種で花材(355種)の三分の一以下であった。そのため、十八世紀には、茶花の種類はもっと増える余地があったが増えなかった。その理由は、茶花の種類が固定されていたためである。茶花に使用される植物は、十六世紀以前にはツバキとウメ、キクが半数以上を占めていた。十七世紀になって、ある程度花の種類が増えたものの、使用頻度を見るとツバキとウメ、キクにスイセンの4種で半数以上を占めている。十七世紀になっても、まだ他の植物の使用割合がやや多くなった程度であった。十八世紀になっても、茶花は依然とツバキやウメ、キク、スイセンが主流で、これら4種の使用割合が半数を割るのは十八世紀後半である。

このように茶花は、使用する植物の種類が偏っており、新しい植物を増やそうとする動きは、生花の花材に比べて弱かった。つまり、十八世紀までの茶花は、ツバキ・ウメ・キク・スイセンを活けることを基本として、珍しい植物を積極的に使おうとする茶人は少なかったと言えそうだ。それに対し、華道はいかに多くの新しい植物が導入されたかがわかる。これは、単に花材の種類が増えたというのではなく、華道が新たな試みを展開していた証拠とも言えそうだ。

次に、十八世紀に記された花伝書の花材に限ると、すべての花伝書に記されるのは、ウメ、カキツバタ、スイセンである。次いでツバキ、コウホネ、キク、フジ、モモ、ヤマブキである。8割以上出現するのはオミナエシ、サザンカ、シオン、シャガ、ススキ、ハギ、ハス、ボタン、ヤナギ。7割以上出現するのはキキョウ、シュウカイドウ、ツワブキ、ビワ、フクジュソウ、フトイ、ミズアオイ、アサガオ、アザミ、ギボウシ、サクラ、シャクヤク、ムクゲ、ユリ、レンギョウとなっている。十七世紀に記された花伝書の花材と比べると、十八世紀の花伝書は徐々に変化しているようだ。

十七世紀で最も多く記されていたアヤメ、ケイトウ、リンドウ、フジバカマの記載は、半数以下に減っている。逆に、フトイとアサガオは、十八世紀の花伝書では7割以上に記され、倍以上に増えている。次に、十七世紀の花伝書に4冊以上に記されているが、十八世紀の花伝書には1冊も記されていない花材に、アセビ、ツガ、カノコユリ、キスゲ、タメトモユリ、ダンギク、ハナザクロ、カジノキ、コマツナギ、ハカタユリがある。逆に十七世紀までにはなかったが十八世紀の花伝書に4冊以上出現した花材に、チョウセンアサガオ、ハラン、ミズヒキ、ヤツデ、エニシダ、オオヤマレンゲ、クサボタン、サンカクイ、シュンラン、センニチコウ、ハコネウツギがある。