十六世紀以前の花材と茶花

花材と花伝書

『花道古書集成』『続花道古書集成』に記された花伝書の成立時期を見ると、『仙傅抄』が1445年で、次が一世紀後に『池坊専應口伝』(1543年)、『続華道古書集成』の『花伝書』(1567年)となる。さらにその次は、1650年の『花傳集』、1661年に『替花傳秘書』と続く。この間も約一世紀の間隔がある。

十五世紀の情況は、『山科家礼記』に使用された花材が記され、『花王以来の花伝書』など、「立花」成立当時の様子を知ることができる。十六世紀に入っても、『池坊専應口伝』など「立花」が継続している資料が認められる。ただ、十六世紀後半については、茶花に比べて明らかに資料が少ないと感じられる。さらに、十七世紀の半ばまでは、花伝書が記されなかったようで、花材を調べる資料が少ない。

ほぼ同時期であろう『仙傅抄』と『山科家礼記』に記された花材を比較すると、『仙傅抄』は『山科家礼記』と共通する植物は49%である。また、一世紀後の『池坊専應口伝』と『山科家礼記』を比べると、54%共通している。『仙傅抄』と『池坊専應口伝』とは、『池坊専應口伝』は『仙傅抄』の45%と、花材からは共通性が低い(なお、『花伝書』は『池坊専應口伝』と80%と共通)。資料が少ないので断定できないが、十六世紀の花材はこれらの書に加えても、あまり増えないものと推測される。

3書に共通する花材は23種ある。アヤメ、イバラ、ウツボグサ、ウメ、オモト、カキツバタ、キキョウ、キク、キンセンカ、シャクヤク、スギ、センノウ、タケ、ツツジ、ツバキ、ハギ、ハス、ハナザクロ、ヒノキ、フジ、マツ、ヤナギ、ヤマブキ。

これらの花材がよく使用されたかどうか、再度『山科家礼記』の出現頻度と対照させる。上位9位までの花材(マツ、ヒノキ、キク、ウメ、シャガ、キンセンカ、ツツジ、オモト、センノウ)は、シャガを除けば全て3資料に共通している。つまり、3資料に共通している花材は、使用頻度も高かったと言えそうである。

花材と花伝書

『花道古書集成』『続花道古書集成』に記された花伝書の成立時期を見ると、『仙傅抄』が1445年で、次が一世紀後に『池坊専應口伝』(1543年)、『続華道古書集成』の『花伝書』(1567年)となる。さらにその次は、1650年の『花傳集』、1661年に『替花傳秘書』と続く。この間も約一世紀の間隔がある。

十五世紀の情況は、『山科家礼記』に使用された花材が記され、『花王以来の花伝書』など、「立花」成立当時の様子を知ることができる。十六世紀に入っても、『池坊専應口伝』など「立花」が継続している資料が認められる。ただ、十六世紀後半については、茶花に比べて明らかに資料が少ないと感じられる。さらに、十七世紀の半ばまでは、花伝書が記されなかったようで、花材を調べる資料が少ない。

ほぼ同時期であろう『仙傅抄』と『山科家礼記』に記された花材を比較すると、『仙傅抄』は『山科家礼記』と共通する植物は49%である。また、一世紀後の『池坊専應口伝』と『山科家礼記』を比べると、54%共通している。『仙傅抄』と『池坊専應口伝』とは、『池坊専應口伝』は『仙傅抄』の45%と、花材からは共通性が低い(なお、『花伝書』は『池坊専應口伝』と80%と共通)。資料が少ないので断定できないが、十六世紀の花材はこれらの書に加えても、あまり増えないものと推測される。

3書に共通する花材は23種ある。アヤメ、イバラ、ウツボグサ、ウメ、オモト、カキツバタ、キキョウ、キク、キンセンカ、シャクヤク、スギ、センノウ、タケ、ツツジ、ツバキ、ハギ、ハス、ハナザクロ、ヒノキ、フジ、マツ、ヤナギ、ヤマブキ。

これらの花材がよく使用されたかどうか、再度『山科家礼記』の出現頻度と対照させる。上位9位までの花材(マツ、ヒノキ、キク、ウメ、シャガ、キンセンカ、ツツジ、オモト、センノウ)は、シャガを除けば全て3資料に共通している。つまり、3資料に共通している花材は、使用頻度も高かったと言えそうである。

茶花と茶会記

十六世紀半ばから十七世紀の半ばまでの約一世紀、花伝書は作成はされなかったようだ。その間にも花は活けられていたことは確かで、茶室では数多くの花が活けられていた。それは、茶会記に記されており、『松屋会記』『天王寺屋会記』などには、十六世紀だけで約700の茶会記に750程の花が記されている。茶会記に記された茶花は一部で、その茶会記も全て残っているわけではない。『松屋会記』は他会記しか残っていないが、当然のことながら自会記があったと推測され、もし発見されればさらに増えるであろう。茶会記が記されない茶会もあっただろうし、茶会の盛況に伴って茶花は多く活けられていたものと思われる。

異論はあると思われるが、茶花に比べて立花は停滞していたと言えそうだ。茶室以外で花は活けられていたと想像されるものの、その数は茶花に比べて少なかっただろう。立花の形態も、新たな動向は無かったのだろう。それ故か、花伝書は約一世紀の間作成されなかったのではないかと推測される。新たな花伝書は、十七世紀後半から急激に増加する。これは、花伝書の要請が生まれたことで、生花の隆盛を反映したものであろう。

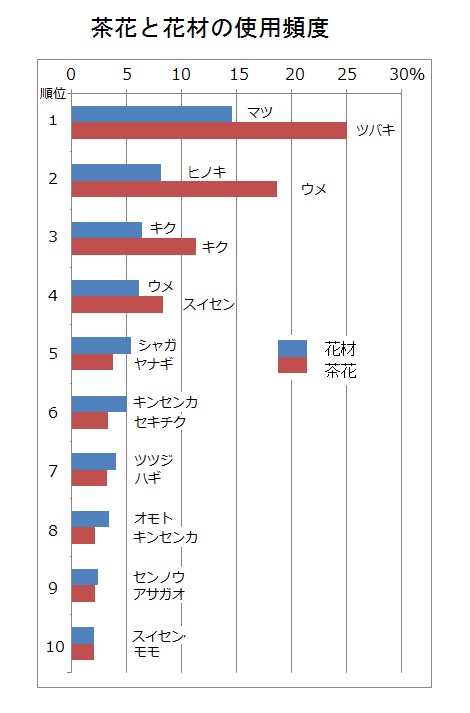

十六世紀の茶花は、700以上記されているが、茶会記に記された茶花の種類は64種である。138種の花材に比べ半数以下で少ないと感じる。その理由は、茶花の大半が1種しか活けないためで、複数の植物をいける生け花との大きな違いである。それは、十六世紀に記された茶花と『山科家礼記』の花材の使用頻度を比べるとわかる。茶花は上位5位までで67%を占める。それに対し、花材は41%である。さらに10位までを比べると、茶花は80%、花材は58%である。

茶花の種類は、使用頻度の多い順に示すと、ツバキ、ウメ、キク、スイセン、ヤナギ、セキチク、ハギ、キンセンカ、アサガオ、モモ、シヤクヤク、キキョウ、ススキ、チガヤ、カキツバタとなっている。これらの茶花は、チガヤを除き、十六世紀以前の花材の植物に含まれている。使用頻度では多少異なるものの、茶花と花材の植物はかなり似た植物を使用していたと推測できる。

十六世紀半ばから十七世紀の半ばまでの約一世紀、花伝書は作成はされなかったようだ。その間にも花は活けられていたことは確かで、茶室では数多くの花が活けられていた。それは、茶会記に記されており、『松屋会記』『天王寺屋会記』などには、十六世紀だけで約700の茶会記に750程の花が記されている。茶会記に記された茶花は一部で、その茶会記も全て残っているわけではない。『松屋会記』は他会記しか残っていないが、当然のことながら自会記があったと推測され、もし発見されればさらに増えるであろう。茶会記が記されない茶会もあっただろうし、茶会の盛況に伴って茶花は多く活けられていたものと思われる。

異論はあると思われるが、茶花に比べて立花は停滞していたと言えそうだ。茶室以外で花は活けられていたと想像されるものの、その数は茶花に比べて少なかっただろう。立花の形態も、新たな動向は無かったのだろう。それ故か、花伝書は約一世紀の間作成されなかったのではないかと推測される。新たな花伝書は、十七世紀後半から急激に増加する。これは、花伝書の要請が生まれたことで、生花の隆盛を反映したものであろう。

十六世紀の茶花は、700以上記されているが、茶会記に記された茶花の種類は64種である。138種の花材に比べ半数以下で少ないと感じる。その理由は、茶花の大半が1種しか活けないためで、複数の植物をいける生け花との大きな違いである。それは、十六世紀に記された茶花と『山科家礼記』の花材の使用頻度を比べるとわかる。茶花は上位5位までで67%を占める。それに対し、花材は41%である。さらに10位までを比べると、茶花は80%、花材は58%である。

茶花の種類は、使用頻度の多い順に示すと、ツバキ、ウメ、キク、スイセン、ヤナギ、セキチク、ハギ、キンセンカ、アサガオ、モモ、シヤクヤク、キキョウ、ススキ、チガヤ、カキツバタとなっている。これらの茶花は、チガヤを除き、十六世紀以前の花材の植物に含まれている。使用頻度では多少異なるものの、茶花と花材の植物はかなり似た植物を使用していたと推測できる。

茶花と花材

茶花の最も使用していた植物はツバキとウメ、花材はマツとヒノキである。生け花の様式が異なるため、当然のことであろう。使用頻度も茶花が集中しているのに対し、花材は比較的差が少ない。これは、活けた人は、茶人と立花師で異なるためであろう。ただ、この結果は、花材の使用頻度の資料が少ないことから断言することができない。

十六世紀の茶花については、茶会記によって把握でき、ほぼ当時の実態を示しているだろう。それに対し、花材については資料が少ない理由は、当時隆盛が衰えていたと推測される。十六世紀の「立花」「いけばな」に関する現代の解説本などの記述は、花材についてまで踏み込む内容はない。「いけばな」の歴史解説は、十六世紀始めまでの室町時代の考察から、一気に十七世紀後半の花道書の話に移っているようだ。

その間の茶花と花材について、「・・・草庵茶の湯の展開のなかで茶人による茶花への関心がたかまり、それが立花へ反映されたことである。すでに立花そのものにおいて行・草の花に位する草花瓶や釣花等への関心がつよまっていたが、茶人による茶室花の草体化、自由自在な花の選択といけ方に、つよく立花師を刺戟した。そこで立花師たちは、茶室花に考慮をはらいつつ、砂の物などをふくめての行・草の立花の理論化を推進する。その集大成が二代専好の業績であったといってよい。立華の成立である(『図説 いけばな体系 第6巻いけばなの伝書』より)」とある。

茶花の最も使用していた植物はツバキとウメ、花材はマツとヒノキである。生け花の様式が異なるため、当然のことであろう。使用頻度も茶花が集中しているのに対し、花材は比較的差が少ない。これは、活けた人は、茶人と立花師で異なるためであろう。ただ、この結果は、花材の使用頻度の資料が少ないことから断言することができない。

十六世紀の茶花については、茶会記によって把握でき、ほぼ当時の実態を示しているだろう。それに対し、花材については資料が少ない理由は、当時隆盛が衰えていたと推測される。十六世紀の「立花」「いけばな」に関する現代の解説本などの記述は、花材についてまで踏み込む内容はない。「いけばな」の歴史解説は、十六世紀始めまでの室町時代の考察から、一気に十七世紀後半の花道書の話に移っているようだ。

その間の茶花と花材について、「・・・草庵茶の湯の展開のなかで茶人による茶花への関心がたかまり、それが立花へ反映されたことである。すでに立花そのものにおいて行・草の花に位する草花瓶や釣花等への関心がつよまっていたが、茶人による茶室花の草体化、自由自在な花の選択といけ方に、つよく立花師を刺戟した。そこで立花師たちは、茶室花に考慮をはらいつつ、砂の物などをふくめての行・草の立花の理論化を推進する。その集大成が二代専好の業績であったといってよい。立華の成立である(『図説 いけばな体系 第6巻いけばなの伝書』より)」とある。