丁子菊から菊人形へ 1

・菊の魅力

キクを皇室の紋所とし、民間の菊花紋使用が禁止されたのは、意外に新しく明治二年(1869年)になってからのことである。もっとも、使用した歴史自体は古く、鎌倉時代初期(十三世紀初め)に後鳥羽上皇が衣服から懐紙にいたるまで菊花紋を散らしたという事例が残っている。さらに、その後の後深草天皇、後宇多天皇なども好んで菊花紋を用い、そのころから、徐々に皇室の花紋として定着したらしい。ただし、当時は武家社会で朝廷の権威、権力が低下しており、徳川家の葵の御紋のようにキクが皇室専用の紋となるには、六百年以上もの歳月を必要としたのであった。

明治十一年(1878年)には、赤坂の仮皇居で最初の「観菊会」が催され、宮中の公事として継承されることになって「菊花拝観」という表現からもわかるように、キクの地位は一挙に上がり、人々のキクへの関心は改まった。現在でも、キクは、サクラと共に日本の国花である。

ただ、キクの原生品は発見されていないと言われているものの、もともとは中国から渡来した花である。渡来した時期は、日本最古の漢詩集『懐風藻』(751年)に「菊酒」や「菊風」について詠んだものが数種残っていることから、すでにそれ以前に渡来したものとして推測できるが、それ以上の特定はむずかしい。(なお、牧野新植物図鑑によれば、シマカンギク、チョウセンノギクその他の、相互間の雑種説などがあるが、牧野氏はノジギク説をとなえた、とある。)

さて、これほど多くの人に愛されているキクだが、その一体、どのあたりにあるのだろう。日本で見られる数多くの花の中でも、一年中、楽しむことができ、路地に植えても、また切り花でも美しく観賞できるのは、意外に少なくキクとバラぐらいのものである。現在の高度な栽培技術をもってすれば、サクラをもっと他の季節にも見たいと思えばできないことではない。が、真夏の暑いなかでは、あまり見たいという気がしないし、小雪の舞う冬にサクラというのも、やはり春でないとサクラの良さは感じられない。このように、美しい花と思われ、人気の高い花でも、いつ見ても違和感がなく、また、主役にもわき役にもなり、様々な種類があるにもかかわらず、どれもそれなりの美しさを見せつけてくれるものとなると、意外に少なくなる。

キクの花は、大きいものだと一輪で40cmにもなる大ギク(厚走り)、逆に小さいものだとほんの1㎝位しかない、野性キクやポットマム(鉢ギク)がある。背たけも、支柱を付け輪台で花を支えなくてはならないような2mもの大ギクから、矮化剤を使用した20cm位のものまで揃っている。花の色も、濃赤、ピンク、橙、黄色、白、紫などはもちろん、最近は、青味がかった白や花の芯が緑色をしたものさえある。こうした多様性に加え、キクならではの芳香が、キクの魅力の一端を任っている。このように色々な角度から楽しめる花というのは、やはり、キクのほかにはバラぐらいのものだろう。

もちろん、以上のように多彩な観賞を可能にしているのは、栽培技術によるところが大きい。が、技術的なことに限れば、電照法によって開花時期を調節する技術、花びらを大きくしたり、矮性化したりすることは、他の花についても可能である。にもかかわらず、キクやバラの改良技術が特に発達していったのは、単にやり易かったというだけではなく、それだけ多くの人々の要請があったということかと思われる。

キクを皇室の紋所とし、民間の菊花紋使用が禁止されたのは、意外に新しく明治二年(1869年)になってからのことである。もっとも、使用した歴史自体は古く、鎌倉時代初期(十三世紀初め)に後鳥羽上皇が衣服から懐紙にいたるまで菊花紋を散らしたという事例が残っている。さらに、その後の後深草天皇、後宇多天皇なども好んで菊花紋を用い、そのころから、徐々に皇室の花紋として定着したらしい。ただし、当時は武家社会で朝廷の権威、権力が低下しており、徳川家の葵の御紋のようにキクが皇室専用の紋となるには、六百年以上もの歳月を必要としたのであった。

明治十一年(1878年)には、赤坂の仮皇居で最初の「観菊会」が催され、宮中の公事として継承されることになって「菊花拝観」という表現からもわかるように、キクの地位は一挙に上がり、人々のキクへの関心は改まった。現在でも、キクは、サクラと共に日本の国花である。

ただ、キクの原生品は発見されていないと言われているものの、もともとは中国から渡来した花である。渡来した時期は、日本最古の漢詩集『懐風藻』(751年)に「菊酒」や「菊風」について詠んだものが数種残っていることから、すでにそれ以前に渡来したものとして推測できるが、それ以上の特定はむずかしい。(なお、牧野新植物図鑑によれば、シマカンギク、チョウセンノギクその他の、相互間の雑種説などがあるが、牧野氏はノジギク説をとなえた、とある。)

さて、これほど多くの人に愛されているキクだが、その一体、どのあたりにあるのだろう。日本で見られる数多くの花の中でも、一年中、楽しむことができ、路地に植えても、また切り花でも美しく観賞できるのは、意外に少なくキクとバラぐらいのものである。現在の高度な栽培技術をもってすれば、サクラをもっと他の季節にも見たいと思えばできないことではない。が、真夏の暑いなかでは、あまり見たいという気がしないし、小雪の舞う冬にサクラというのも、やはり春でないとサクラの良さは感じられない。このように、美しい花と思われ、人気の高い花でも、いつ見ても違和感がなく、また、主役にもわき役にもなり、様々な種類があるにもかかわらず、どれもそれなりの美しさを見せつけてくれるものとなると、意外に少なくなる。

キクの花は、大きいものだと一輪で40cmにもなる大ギク(厚走り)、逆に小さいものだとほんの1㎝位しかない、野性キクやポットマム(鉢ギク)がある。背たけも、支柱を付け輪台で花を支えなくてはならないような2mもの大ギクから、矮化剤を使用した20cm位のものまで揃っている。花の色も、濃赤、ピンク、橙、黄色、白、紫などはもちろん、最近は、青味がかった白や花の芯が緑色をしたものさえある。こうした多様性に加え、キクならではの芳香が、キクの魅力の一端を任っている。このように色々な角度から楽しめる花というのは、やはり、キクのほかにはバラぐらいのものだろう。

もちろん、以上のように多彩な観賞を可能にしているのは、栽培技術によるところが大きい。が、技術的なことに限れば、電照法によって開花時期を調節する技術、花びらを大きくしたり、矮性化したりすることは、他の花についても可能である。にもかかわらず、キクやバラの改良技術が特に発達していったのは、単にやり易かったというだけではなく、それだけ多くの人々の要請があったということかと思われる。

・「菊合せ」とは

では、キクの栽培技術がいつごろから発達したのか。というと、それは江戸時代からである。

キクの栽培技術は、始めはもっぱら中国から学んでいたわけだが、江戸時代初期(十七世紀後期)には、すでにからかなりのレベルに達していた。十八世紀に入ると、日本の風土にあった独自の栽培技術が確立され、と同時に『当世後(ノチ)の花』(霽(セイ)月堂丈竹1713年)、『菊経』(松平頼寛(ヨリヒロ)1755年)などの園芸書としてまとめられた。栽培技術の発達の背景には、「菊合せ」という、キクの品評会の隆盛が存在していた。「菊合せ」は、正徳・享保年間(十八世紀初期)に大流行し、寛政・文化文政年間(十九世紀初期)に再び流行している。ちなみに、平安時代にも「菊合せ」は行われているが、これは宮中において菊花を鑑賞し、その花にちなんだ詠物を行い、最後に歌格の良し悪しを競うという格調高い催しであった。

では、キクの栽培技術がいつごろから発達したのか。というと、それは江戸時代からである。

キクの栽培技術は、始めはもっぱら中国から学んでいたわけだが、江戸時代初期(十七世紀後期)には、すでにからかなりのレベルに達していた。十八世紀に入ると、日本の風土にあった独自の栽培技術が確立され、と同時に『当世後(ノチ)の花』(霽(セイ)月堂丈竹1713年)、『菊経』(松平頼寛(ヨリヒロ)1755年)などの園芸書としてまとめられた。栽培技術の発達の背景には、「菊合せ」という、キクの品評会の隆盛が存在していた。「菊合せ」は、正徳・享保年間(十八世紀初期)に大流行し、寛政・文化文政年間(十九世紀初期)に再び流行している。ちなみに、平安時代にも「菊合せ」は行われているが、これは宮中において菊花を鑑賞し、その花にちなんだ詠物を行い、最後に歌格の良し悪しを競うという格調高い催しであった。

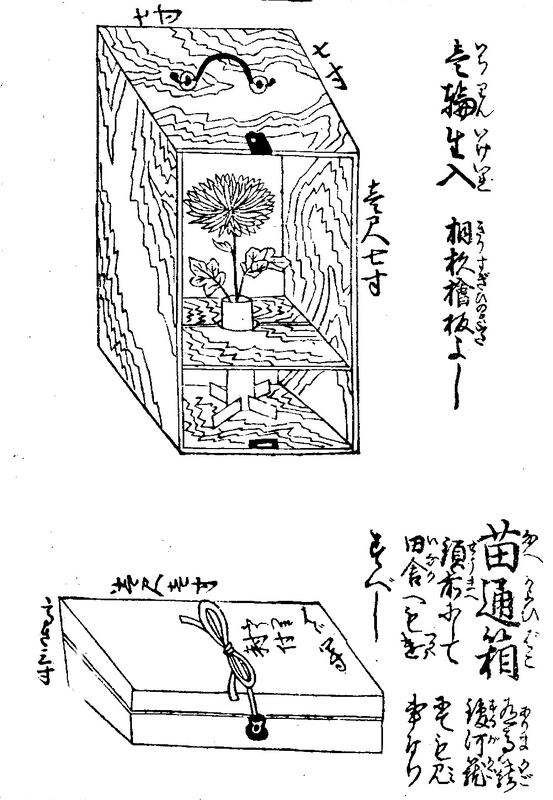

では、江戸時代に流行した「菊合せ」がどのようなものであったか、というと、その様子は『花壇養菊集』(志水閑事(シミズカンジ)1715年)に描かれた図をご覧いただきたい。また、「菊合せ」においてキクをさして展示した竹製の「花筒」、また、出品のために運んだ「箪笥」は、『当世後の花』の図を参照されたい。

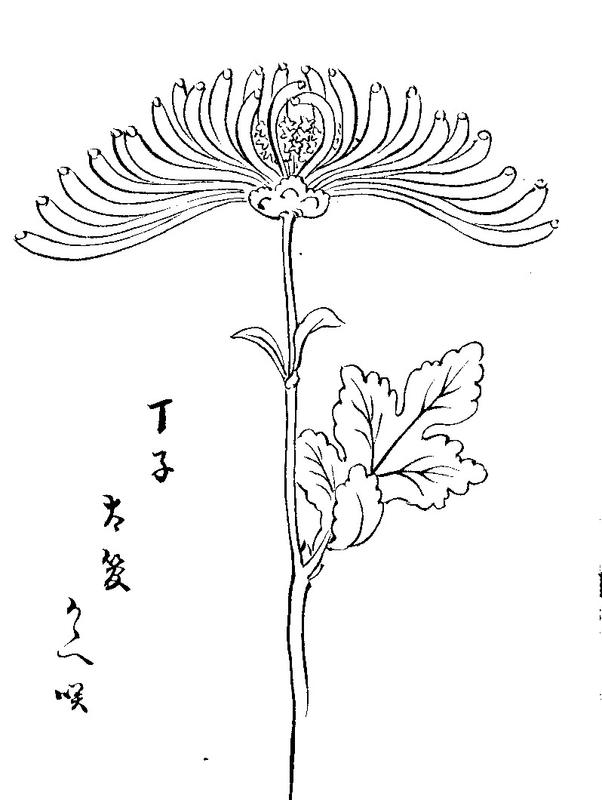

では、江戸時代に流行した「菊合せ」がどのようなものであったか、というと、その様子は『花壇養菊集』(志水閑事(シミズカンジ)1715年)に描かれた図をご覧いただきたい。また、「菊合せ」においてキクをさして展示した竹製の「花筒」、また、出品のために運んだ「箪笥」は、『当世後の花』の図を参照されたい。 当時の流行花(花容)は、丁子(チョウジ)咲と呼ばれるもので(『菊花羽二重(ハブタエ)』(志 水閑事1716年)参照)、概して、花の大きなものに人気が集まった。享保二年(1717年)に行われた京都「丸山菊大会」では、花径が約36cmもある大輪のキクが登場したという記録も残っているほどである。

当時の流行花(花容)は、丁子(チョウジ)咲と呼ばれるもので(『菊花羽二重(ハブタエ)』(志 水閑事1716年)参照)、概して、花の大きなものに人気が集まった。享保二年(1717年)に行われた京都「丸山菊大会」では、花径が約36cmもある大輪のキクが登場したという記録も残っているほどである。

ここで注目したいのは、キクの芽が売買されていたことである。「菊合せ」では出品されたキクの葉が一枚たりとも盗まれないように、監視されていたことである。一かけらの葉からでも、秀花を再現させることのできる人がかなりいたものと推測される。優良品種には、一芽につき一両から三両三分、現在の価格にして五万円から十五万円程度の高値がつけらたといたというから、趣味で栽培している人、キク栽培をビジネスとして行って居た人もかなりいただろう。

・『菊経』と松平頼寛の人物像

では、キクの栽培技術書である『菊経』とはどのような本なのだろうか。著者は、なんと岩城守山の領主で松平頼寛である。「菊合せ」の流行は、京都にはじまって、まもなく江戸にも飛び火、小日向、目白台、浅草新町、雑司ケ谷などで催され、この『菊経』が書かれたことから殿様にまで達していたことがわかる。著者松平頼寛は、松平の姓を名乗っていることからもわかるように、徳川家の血筋を引く人物で、水戸光圀は祖父の兄にあたる。松平頼寛の業績についてはあまり記録が残っておらず、武士及び領主としての人物像は定かではない。しかし、六十一才(宝歴十三年1763年)で亡くなる八年前に刊行した『菊経』から、趣味人としてのイメージは色々とふくらんでくる。

晩年になって、キクの栽培に関する本を書こうとした心境は、「菊合せ」で「勝ち菊」(入賞花)を得ようとか、一芽いくらのキクを作って儲けようというようなものとは対局のところにあったと言ってもいいだろう。とにかく、キクが好きで、少しでも愛好者をふやしたいという純粋な気持ちから、筆をとったのではないかと想像をめぐらしている。

『菊経』は、本を読んだ人が容易にキクの栽培を手がけることができるように、読みやすく(漢文で書いたものを国字に意訳させている)書かれている。この本を書いた人が、本当に二万石の殿様がこのような園芸の手引き書を書いたのだろうか、というのが私の実感である。たぶん、若いころは政務に追われ、いくら好きでもなかなか園芸三昧というわけにはいかなかったのだろう。それが、歳をとって引退して?、多少の時間ができ、実際にキクづくりを楽しみながら少しずつ書きまとめていったのではないかと思われる。隠居した後、園芸に没頭した例としては、そのうちこのページに登場させる予定である松平定信(元老中、寛政の改革の旗手として知られる)が有名だが、江戸時代にはこうした余生の過ごし方がごく当たり前なことだったのだろうか。また、家康をはじめとして慶喜まで、徳川家には、代々園芸好きの血が流れているという印象を受ける。

『菊経』は、本を読んだ人が容易にキクの栽培を手がけることができるように、読みやすく(漢文で書いたものを国字に意訳させている)書かれている。この本を書いた人が、本当に二万石の殿様がこのような園芸の手引き書を書いたのだろうか、というのが私の実感である。たぶん、若いころは政務に追われ、いくら好きでもなかなか園芸三昧というわけにはいかなかったのだろう。それが、歳をとって引退して?、多少の時間ができ、実際にキクづくりを楽しみながら少しずつ書きまとめていったのではないかと思われる。隠居した後、園芸に没頭した例としては、そのうちこのページに登場させる予定である松平定信(元老中、寛政の改革の旗手として知られる)が有名だが、江戸時代にはこうした余生の過ごし方がごく当たり前なことだったのだろうか。また、家康をはじめとして慶喜まで、徳川家には、代々園芸好きの血が流れているという印象を受ける。

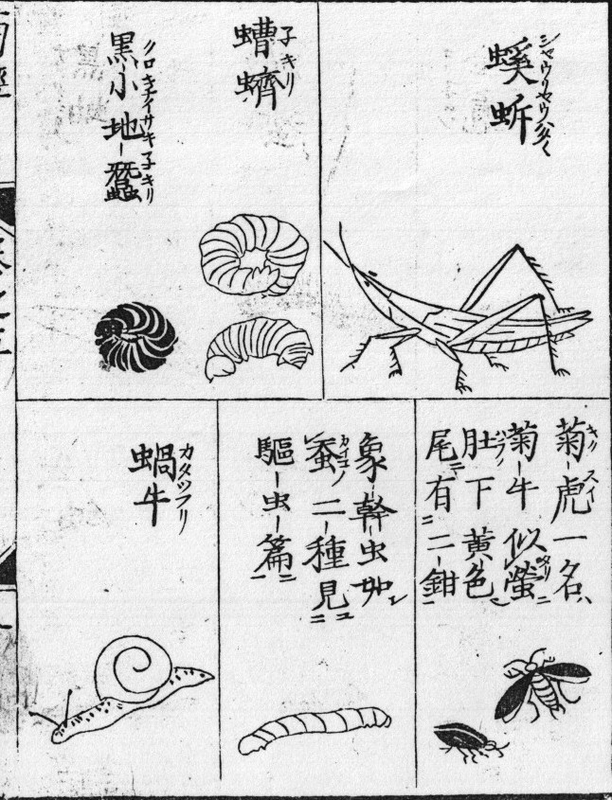

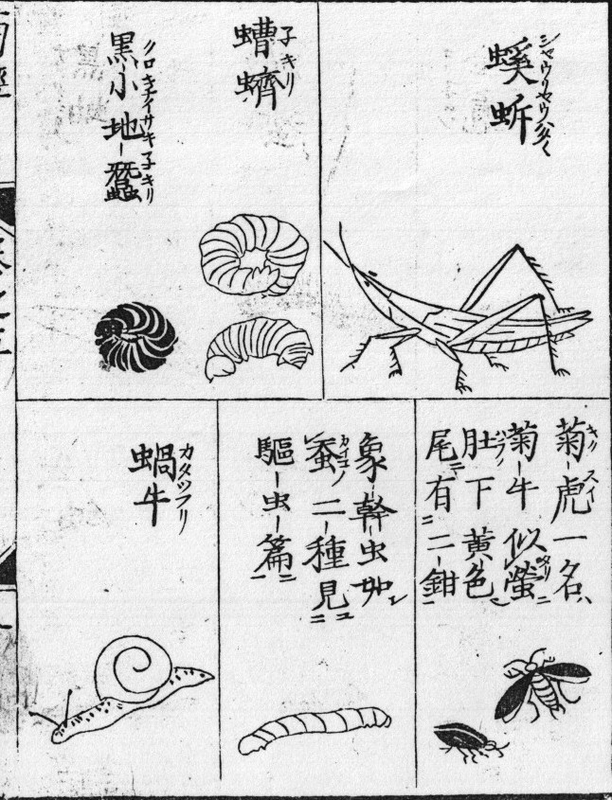

ところで、『菊経』は、五巻三十五条から成りたっている。第一巻はキクを育てるもの の心得で、ここに彼の性格がよく現れている。キクを育て、観賞しようとする者は、「志を養う者は楽しむことができ、人に誇る者は苦しむと」と言うように、清らかな気持ちで行わなければならないと言明している。二、三巻は、本当の栽培技術に関することで、用土や苗分けの時期などに加えて、花の形や色などについて基準などを示している。次いで四巻は病害虫について書かれたもので、施肥や肥料についてもふれている。最終の五巻には、花器、虫図、典故(故事)がまとめられている。 菊経より

では、キクの栽培技術書である『菊経』とはどのような本なのだろうか。著者は、なんと岩城守山の領主で松平頼寛である。「菊合せ」の流行は、京都にはじまって、まもなく江戸にも飛び火、小日向、目白台、浅草新町、雑司ケ谷などで催され、この『菊経』が書かれたことから殿様にまで達していたことがわかる。著者松平頼寛は、松平の姓を名乗っていることからもわかるように、徳川家の血筋を引く人物で、水戸光圀は祖父の兄にあたる。松平頼寛の業績についてはあまり記録が残っておらず、武士及び領主としての人物像は定かではない。しかし、六十一才(宝歴十三年1763年)で亡くなる八年前に刊行した『菊経』から、趣味人としてのイメージは色々とふくらんでくる。

晩年になって、キクの栽培に関する本を書こうとした心境は、「菊合せ」で「勝ち菊」(入賞花)を得ようとか、一芽いくらのキクを作って儲けようというようなものとは対局のところにあったと言ってもいいだろう。とにかく、キクが好きで、少しでも愛好者をふやしたいという純粋な気持ちから、筆をとったのではないかと想像をめぐらしている。

『菊経』は、本を読んだ人が容易にキクの栽培を手がけることができるように、読みやすく(漢文で書いたものを国字に意訳させている)書かれている。この本を書いた人が、本当に二万石の殿様がこのような園芸の手引き書を書いたのだろうか、というのが私の実感である。たぶん、若いころは政務に追われ、いくら好きでもなかなか園芸三昧というわけにはいかなかったのだろう。それが、歳をとって引退して?、多少の時間ができ、実際にキクづくりを楽しみながら少しずつ書きまとめていったのではないかと思われる。隠居した後、園芸に没頭した例としては、そのうちこのページに登場させる予定である松平定信(元老中、寛政の改革の旗手として知られる)が有名だが、江戸時代にはこうした余生の過ごし方がごく当たり前なことだったのだろうか。また、家康をはじめとして慶喜まで、徳川家には、代々園芸好きの血が流れているという印象を受ける。

『菊経』は、本を読んだ人が容易にキクの栽培を手がけることができるように、読みやすく(漢文で書いたものを国字に意訳させている)書かれている。この本を書いた人が、本当に二万石の殿様がこのような園芸の手引き書を書いたのだろうか、というのが私の実感である。たぶん、若いころは政務に追われ、いくら好きでもなかなか園芸三昧というわけにはいかなかったのだろう。それが、歳をとって引退して?、多少の時間ができ、実際にキクづくりを楽しみながら少しずつ書きまとめていったのではないかと思われる。隠居した後、園芸に没頭した例としては、そのうちこのページに登場させる予定である松平定信(元老中、寛政の改革の旗手として知られる)が有名だが、江戸時代にはこうした余生の過ごし方がごく当たり前なことだったのだろうか。また、家康をはじめとして慶喜まで、徳川家には、代々園芸好きの血が流れているという印象を受ける。ところで、『菊経』は、五巻三十五条から成りたっている。第一巻はキクを育てるもの の心得で、ここに彼の性格がよく現れている。キクを育て、観賞しようとする者は、「志を養う者は楽しむことができ、人に誇る者は苦しむと」と言うように、清らかな気持ちで行わなければならないと言明している。二、三巻は、本当の栽培技術に関することで、用土や苗分けの時期などに加えて、花の形や色などについて基準などを示している。次いで四巻は病害虫について書かれたもので、施肥や肥料についてもふれている。最終の五巻には、花器、虫図、典故(故事)がまとめられている。 菊経より

当時の図書でも、キクに限らず、美しい花や珍しい花の絵を入れて、読者を楽しませよう、人気を得ようというような傾向は強かった。ところが『菊経』には、花そのものの絵は一枚も入っていない。図示されているのは、道具類や害虫などである。キクの栽培方法についての本を書いているのだから、最終的にはより美しいキクを咲かせることにあると思うのだが、本の構成は一貫して、実に気まじめに、キクの栽培法を説いている。この辺にも、松平頼寛の性格が如実に現れているような気がする。特に、キクの害虫を十八種も正確に写実して図示、大事なキクがくれぐれも虫に食べられるようなことのないようにという気遣いが伝わってくる。

元禄年間の終わりごろから始まったさしものキクの流行も、約五十年以上も続いて、宝歴年間の終わりごろには衰えていった。そして、その後は、寛政年間ごろから再び、キクが流行するようになる。もっとも時代が変わることによって、好みの花の形態も変わっていった。特に江戸では、人々の好みは大輪から中輪に移り、中菊の「江戸菊」、別名「狂菊」の流行をみる。また、この中菊を用いて「箒作り」「扇作り」、一幹に数百の花を着ける方法も行われるようになった。