丁子菊から菊人形へ 2

・何度も出現した「菊人形」ブーム

江戸時代、盛んに行われた「菊合わせ」が、純粋に栽培技術を競う催しの代表格であるとすれば、秋の風物詩として今も当時の面影を残す「菊人形」は技術に加えて表現力、企画力などが要求されるよりビジュアルな催しであったと言えるだろう。

現代ではさすがに「菊人形」だけで人を呼ぶのはかなりつらそうである。福島・二本松の「菊人形」のように知名度の高いものならまだしも、その辺の神社で目にする「菊人形」は、凝った作りの物も少なく、せいぜい、一年に一度、「菊人形」がまだあるということを、若干のノスタルジーとともに思い出させてくれる程度のものでしかない。

が、江戸時代には、「菊人形」は一度ならず、大ブームと言ってもいいほどの爆発的な人気を巻き起こした。ついには、菊の番付まで登場し、物見高い江戸っ子たちは「この店が一番」「いや、細工の見事さはやはり○○に一日の長あり」などと、賑やかにはしご見物する有り様。普段は地方に住んでいる人々も、江戸見物の折りには、何をさておいても菊人形を見に馳せ参じ、『遊歴雑記』(作者不詳)という書物に「みな人見物せんと浮かれ行くほどに巣鴨通りは永当永当と群衆せり」と書かれるほどの熱狂ぶりであった。ところで「菊人形」は、江戸時代、文化後期(1812~1816年頃) 、弘化期(1844 ~1847年頃) そして文久期(1861 ~1863年頃) と大きく言って三回、流行のピークを迎えている。(因みにここでは便宜上「菊人形」という呼び名を使っているが、当初は「菊の造りもの」 「形づくり」などと呼ばれていた。)

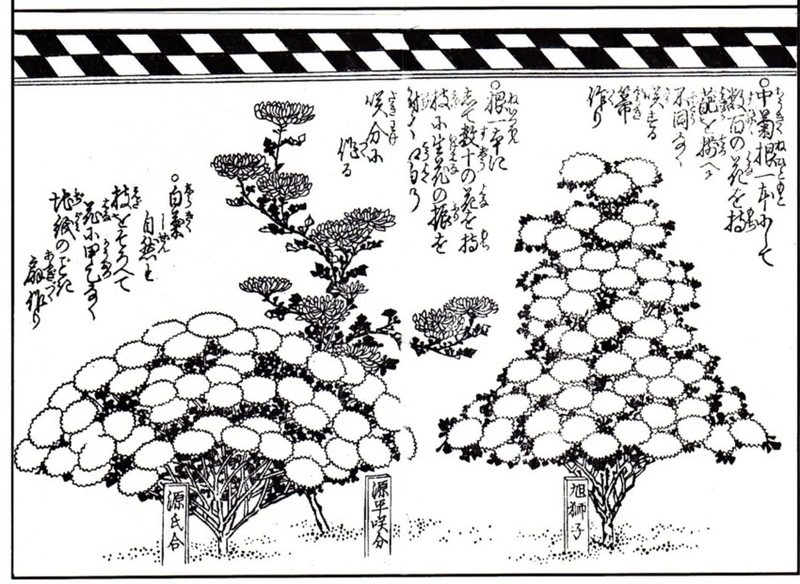

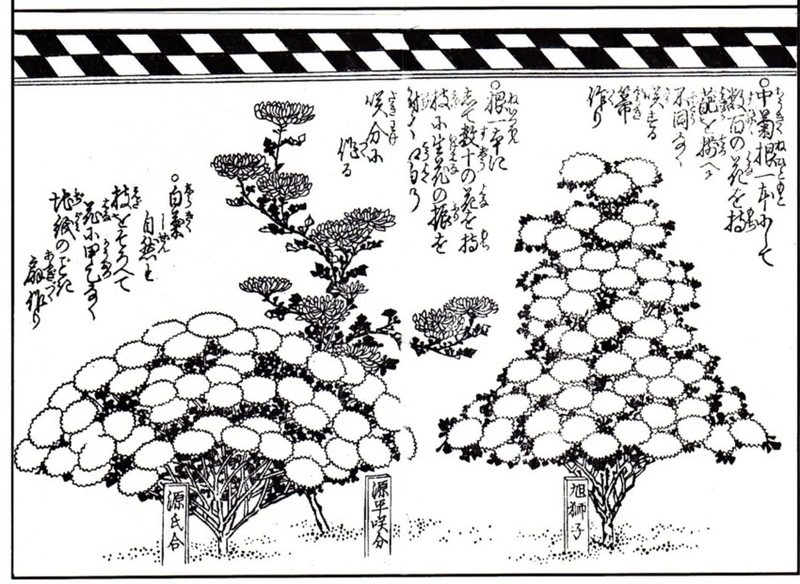

と言っても、鉢植えのキクを販売していた店が、突然一斉に「形づくり」を始めたというわけではない。その原型は少し前に流行した「花壇づくり」である。これは巣鴨から染井(駒込)に集まっていたキクづくりの植木屋が人寄せに始めたもので、ある年は大輪のキクだけ、次の年は中輪のキクだけを集めて見せる、というようなやり方だったらしい。それが次第に独自の工夫やしかけを競うようになり、例えば、四~五尺というから当時の人の背丈ほどもあるキクをたくさん並べて、その花を見るのにわざわざ二階に客をあげて、窓から見下ろさせたり、逆に一本のキクが横に張り出して、幅がなんと二~三間(3.6 ~5.4M)にも及ぶような大物をつくって見せたりしている。

と言っても、鉢植えのキクを販売していた店が、突然一斉に「形づくり」を始めたというわけではない。その原型は少し前に流行した「花壇づくり」である。これは巣鴨から染井(駒込)に集まっていたキクづくりの植木屋が人寄せに始めたもので、ある年は大輪のキクだけ、次の年は中輪のキクだけを集めて見せる、というようなやり方だったらしい。それが次第に独自の工夫やしかけを競うようになり、例えば、四~五尺というから当時の人の背丈ほどもあるキクをたくさん並べて、その花を見るのにわざわざ二階に客をあげて、窓から見下ろさせたり、逆に一本のキクが横に張り出して、幅がなんと二~三間(3.6 ~5.4M)にも及ぶような大物をつくって見せたりしている。

現在の「菊人形」に一歩近づいた造りものが登場してきたのは、文化期に入ってからのことである。どのようなものかといえば、例えば、「白菊だけで富士山や白象をつくり、黄菊ばかりで虎をつくり、やがて鳥や船、人間までも模した」と、当時の記録にある。もっとも、その前段階の、鉢植えのキクを大量に並べた「花壇づくり」と、虎や富士山の「形づくり」とでは、キクをアレンジしたという点では同じでも、目指す方向はかなり違ってきたと思われる。つまり、「花壇づくり」では、主役はあくまでもキクだが、「形づくり」では「何にどう似せるか」「(実在の役者に)どこまで迫れるか」ということの方が重要なポイントになっていったのではないか。後に団子坂などでは、自分の所でキクをつくることをせずに、他の土地の植木屋から買いつけて、それで「菊人形」を制作していたらしい。この事実からもキク自体は次第に脇役に回っていったことがわかる。

いずれにせよ、「菊人形」の発想は外国の物真似ではなく、日本で生まれたもののようだ。確かに「花壇づくり」だけでは、イメージに広がりがなく、飽きられるのも早い。しかも「花壇づくり」に匹敵する、いやそれ以上のものを生み出すことに、界隈の植木屋を始め、菊見客を当て込んだ茶店や食べ物屋など“巣鴨商店街”全体の存亡がかかっていたのである。大衆に強くアピールする奇抜なアイデアはないものか、とあれこれ模索しているうちに、キクの花で動物や風景を形どるという名案を思いついたのだろう。もしかすると最初は、遊び半分のちょっとした思いつきだったのかもしれない。が、ふたを開けてみれば、これは一大鉱脈であった。なぜなら「形づくり」のモデルは、動物、風景を始め、大げさに言えば森羅万象といってもよく、アイデアに行き詰まる心配がないからだ。しかも、花材がキクであれば色も形も豊富でかなり込み入った細工も可能である。実際、一口に「形づくり」といっても一様ではなく、①寄せ植えたキクによってつくる②鉢植えのキクをたくさん使ってつくる③一本のキクの枝葉を広げてつくる、というように様々な方法があったらしい。中には「一本の菊に三百もの花がついて、それで孔雀や鳳凰をつくる」などというスゴイものもあったらしいから、顧客サービスとはいえ、案外、職人のプライドをかけた力作揃いだったかもしれない。

いずれにせよ、「菊人形」の発想は外国の物真似ではなく、日本で生まれたもののようだ。確かに「花壇づくり」だけでは、イメージに広がりがなく、飽きられるのも早い。しかも「花壇づくり」に匹敵する、いやそれ以上のものを生み出すことに、界隈の植木屋を始め、菊見客を当て込んだ茶店や食べ物屋など“巣鴨商店街”全体の存亡がかかっていたのである。大衆に強くアピールする奇抜なアイデアはないものか、とあれこれ模索しているうちに、キクの花で動物や風景を形どるという名案を思いついたのだろう。もしかすると最初は、遊び半分のちょっとした思いつきだったのかもしれない。が、ふたを開けてみれば、これは一大鉱脈であった。なぜなら「形づくり」のモデルは、動物、風景を始め、大げさに言えば森羅万象といってもよく、アイデアに行き詰まる心配がないからだ。しかも、花材がキクであれば色も形も豊富でかなり込み入った細工も可能である。実際、一口に「形づくり」といっても一様ではなく、①寄せ植えたキクによってつくる②鉢植えのキクをたくさん使ってつくる③一本のキクの枝葉を広げてつくる、というように様々な方法があったらしい。中には「一本の菊に三百もの花がついて、それで孔雀や鳳凰をつくる」などというスゴイものもあったらしいから、顧客サービスとはいえ、案外、職人のプライドをかけた力作揃いだったかもしれない。

江戸時代、盛んに行われた「菊合わせ」が、純粋に栽培技術を競う催しの代表格であるとすれば、秋の風物詩として今も当時の面影を残す「菊人形」は技術に加えて表現力、企画力などが要求されるよりビジュアルな催しであったと言えるだろう。

現代ではさすがに「菊人形」だけで人を呼ぶのはかなりつらそうである。福島・二本松の「菊人形」のように知名度の高いものならまだしも、その辺の神社で目にする「菊人形」は、凝った作りの物も少なく、せいぜい、一年に一度、「菊人形」がまだあるということを、若干のノスタルジーとともに思い出させてくれる程度のものでしかない。

が、江戸時代には、「菊人形」は一度ならず、大ブームと言ってもいいほどの爆発的な人気を巻き起こした。ついには、菊の番付まで登場し、物見高い江戸っ子たちは「この店が一番」「いや、細工の見事さはやはり○○に一日の長あり」などと、賑やかにはしご見物する有り様。普段は地方に住んでいる人々も、江戸見物の折りには、何をさておいても菊人形を見に馳せ参じ、『遊歴雑記』(作者不詳)という書物に「みな人見物せんと浮かれ行くほどに巣鴨通りは永当永当と群衆せり」と書かれるほどの熱狂ぶりであった。ところで「菊人形」は、江戸時代、文化後期(1812~1816年頃) 、弘化期(1844 ~1847年頃) そして文久期(1861 ~1863年頃) と大きく言って三回、流行のピークを迎えている。(因みにここでは便宜上「菊人形」という呼び名を使っているが、当初は「菊の造りもの」 「形づくり」などと呼ばれていた。)

と言っても、鉢植えのキクを販売していた店が、突然一斉に「形づくり」を始めたというわけではない。その原型は少し前に流行した「花壇づくり」である。これは巣鴨から染井(駒込)に集まっていたキクづくりの植木屋が人寄せに始めたもので、ある年は大輪のキクだけ、次の年は中輪のキクだけを集めて見せる、というようなやり方だったらしい。それが次第に独自の工夫やしかけを競うようになり、例えば、四~五尺というから当時の人の背丈ほどもあるキクをたくさん並べて、その花を見るのにわざわざ二階に客をあげて、窓から見下ろさせたり、逆に一本のキクが横に張り出して、幅がなんと二~三間(3.6 ~5.4M)にも及ぶような大物をつくって見せたりしている。

と言っても、鉢植えのキクを販売していた店が、突然一斉に「形づくり」を始めたというわけではない。その原型は少し前に流行した「花壇づくり」である。これは巣鴨から染井(駒込)に集まっていたキクづくりの植木屋が人寄せに始めたもので、ある年は大輪のキクだけ、次の年は中輪のキクだけを集めて見せる、というようなやり方だったらしい。それが次第に独自の工夫やしかけを競うようになり、例えば、四~五尺というから当時の人の背丈ほどもあるキクをたくさん並べて、その花を見るのにわざわざ二階に客をあげて、窓から見下ろさせたり、逆に一本のキクが横に張り出して、幅がなんと二~三間(3.6 ~5.4M)にも及ぶような大物をつくって見せたりしている。現在の「菊人形」に一歩近づいた造りものが登場してきたのは、文化期に入ってからのことである。どのようなものかといえば、例えば、「白菊だけで富士山や白象をつくり、黄菊ばかりで虎をつくり、やがて鳥や船、人間までも模した」と、当時の記録にある。もっとも、その前段階の、鉢植えのキクを大量に並べた「花壇づくり」と、虎や富士山の「形づくり」とでは、キクをアレンジしたという点では同じでも、目指す方向はかなり違ってきたと思われる。つまり、「花壇づくり」では、主役はあくまでもキクだが、「形づくり」では「何にどう似せるか」「(実在の役者に)どこまで迫れるか」ということの方が重要なポイントになっていったのではないか。後に団子坂などでは、自分の所でキクをつくることをせずに、他の土地の植木屋から買いつけて、それで「菊人形」を制作していたらしい。この事実からもキク自体は次第に脇役に回っていったことがわかる。

いずれにせよ、「菊人形」の発想は外国の物真似ではなく、日本で生まれたもののようだ。確かに「花壇づくり」だけでは、イメージに広がりがなく、飽きられるのも早い。しかも「花壇づくり」に匹敵する、いやそれ以上のものを生み出すことに、界隈の植木屋を始め、菊見客を当て込んだ茶店や食べ物屋など“巣鴨商店街”全体の存亡がかかっていたのである。大衆に強くアピールする奇抜なアイデアはないものか、とあれこれ模索しているうちに、キクの花で動物や風景を形どるという名案を思いついたのだろう。もしかすると最初は、遊び半分のちょっとした思いつきだったのかもしれない。が、ふたを開けてみれば、これは一大鉱脈であった。なぜなら「形づくり」のモデルは、動物、風景を始め、大げさに言えば森羅万象といってもよく、アイデアに行き詰まる心配がないからだ。しかも、花材がキクであれば色も形も豊富でかなり込み入った細工も可能である。実際、一口に「形づくり」といっても一様ではなく、①寄せ植えたキクによってつくる②鉢植えのキクをたくさん使ってつくる③一本のキクの枝葉を広げてつくる、というように様々な方法があったらしい。中には「一本の菊に三百もの花がついて、それで孔雀や鳳凰をつくる」などというスゴイものもあったらしいから、顧客サービスとはいえ、案外、職人のプライドをかけた力作揃いだったかもしれない。

いずれにせよ、「菊人形」の発想は外国の物真似ではなく、日本で生まれたもののようだ。確かに「花壇づくり」だけでは、イメージに広がりがなく、飽きられるのも早い。しかも「花壇づくり」に匹敵する、いやそれ以上のものを生み出すことに、界隈の植木屋を始め、菊見客を当て込んだ茶店や食べ物屋など“巣鴨商店街”全体の存亡がかかっていたのである。大衆に強くアピールする奇抜なアイデアはないものか、とあれこれ模索しているうちに、キクの花で動物や風景を形どるという名案を思いついたのだろう。もしかすると最初は、遊び半分のちょっとした思いつきだったのかもしれない。が、ふたを開けてみれば、これは一大鉱脈であった。なぜなら「形づくり」のモデルは、動物、風景を始め、大げさに言えば森羅万象といってもよく、アイデアに行き詰まる心配がないからだ。しかも、花材がキクであれば色も形も豊富でかなり込み入った細工も可能である。実際、一口に「形づくり」といっても一様ではなく、①寄せ植えたキクによってつくる②鉢植えのキクをたくさん使ってつくる③一本のキクの枝葉を広げてつくる、というように様々な方法があったらしい。中には「一本の菊に三百もの花がついて、それで孔雀や鳳凰をつくる」などというスゴイものもあったらしいから、顧客サービスとはいえ、案外、職人のプライドをかけた力作揃いだったかもしれない。・武士には嫌われた俗っぽさ

こうして、文化年間、巣鴨から染井にかけて出現した「形づくり」は、珍しいもの、派手で見栄えのするものが大好きな江戸っ子たちの熱狂的な指示を得た。もっとも、江戸に住む人々が皆「形づくり」を好んだかといえば、必ずしもそうではなく、特に武家階級の中には「俗物中の俗物」と、毛嫌いする者も少なくなかった。大当たりをとったこの「形づくり」だが、見物料をとらなかった上に、制作コストは上昇する一方とあって、経済的な面で行き詰まり、文化十三年頃の巣鴨染井では完全に廃れてしまったらしい。

二回目の弘化期におけるブームは、巣鴨の霊感院が「お会式」の際に、参詣客を集めるためにキクの花で日蓮上人の一代記を表したのがきっかけ。これを機に周辺の植木屋が再び「形づくり」に挑戦しはじめたらしい。この時は区域も巣鴨染井から、千駄木・根津といったあたりまで拡大し、店の数も八十件を下らなかった。さらに人気の中心は巣鴨染井から新興の団子坂界隈に移っている。それは御本家が以前とさして変わりばえのしない出し物しか用意できなかったのに比べ、後発の団子坂グループは、さすがによく研究し、毎回趣向を凝らした出し物を登場させたからである。例えば、何軒もの植木屋が合同で、十二ケ月の風物見立てをこしらえたり、「助六」「道成寺人形」など当時の当たり狂言をうつしとったり、と世相とそれにともなう江戸っ子のニーズにいち早く対応していったところに、団子坂勢の勝因があると言えそうだ。(このあたりから、「形づくり」は人物をかたどる「菊人形」が主流になっていく)

二回目の弘化期におけるブームは、巣鴨の霊感院が「お会式」の際に、参詣客を集めるためにキクの花で日蓮上人の一代記を表したのがきっかけ。これを機に周辺の植木屋が再び「形づくり」に挑戦しはじめたらしい。この時は区域も巣鴨染井から、千駄木・根津といったあたりまで拡大し、店の数も八十件を下らなかった。さらに人気の中心は巣鴨染井から新興の団子坂界隈に移っている。それは御本家が以前とさして変わりばえのしない出し物しか用意できなかったのに比べ、後発の団子坂グループは、さすがによく研究し、毎回趣向を凝らした出し物を登場させたからである。例えば、何軒もの植木屋が合同で、十二ケ月の風物見立てをこしらえたり、「助六」「道成寺人形」など当時の当たり狂言をうつしとったり、と世相とそれにともなう江戸っ子のニーズにいち早く対応していったところに、団子坂勢の勝因があると言えそうだ。(このあたりから、「形づくり」は人物をかたどる「菊人形」が主流になっていく)

その後、いったん衰えるが、文久年間初頭にまた、ブームらしきものを起こしている。さしたる娯楽のなかった時代とはいえ、二度、三度と流行を復活させているのには驚かされる。これはやはり、奇抜さだけではなく、優れた栽培技術と植木屋の余技といえども、手を抜かずに見事な細工を披露しうる芸術性があったからこそであろう。

こうして、文化年間、巣鴨から染井にかけて出現した「形づくり」は、珍しいもの、派手で見栄えのするものが大好きな江戸っ子たちの熱狂的な指示を得た。もっとも、江戸に住む人々が皆「形づくり」を好んだかといえば、必ずしもそうではなく、特に武家階級の中には「俗物中の俗物」と、毛嫌いする者も少なくなかった。大当たりをとったこの「形づくり」だが、見物料をとらなかった上に、制作コストは上昇する一方とあって、経済的な面で行き詰まり、文化十三年頃の巣鴨染井では完全に廃れてしまったらしい。

二回目の弘化期におけるブームは、巣鴨の霊感院が「お会式」の際に、参詣客を集めるためにキクの花で日蓮上人の一代記を表したのがきっかけ。これを機に周辺の植木屋が再び「形づくり」に挑戦しはじめたらしい。この時は区域も巣鴨染井から、千駄木・根津といったあたりまで拡大し、店の数も八十件を下らなかった。さらに人気の中心は巣鴨染井から新興の団子坂界隈に移っている。それは御本家が以前とさして変わりばえのしない出し物しか用意できなかったのに比べ、後発の団子坂グループは、さすがによく研究し、毎回趣向を凝らした出し物を登場させたからである。例えば、何軒もの植木屋が合同で、十二ケ月の風物見立てをこしらえたり、「助六」「道成寺人形」など当時の当たり狂言をうつしとったり、と世相とそれにともなう江戸っ子のニーズにいち早く対応していったところに、団子坂勢の勝因があると言えそうだ。(このあたりから、「形づくり」は人物をかたどる「菊人形」が主流になっていく)

二回目の弘化期におけるブームは、巣鴨の霊感院が「お会式」の際に、参詣客を集めるためにキクの花で日蓮上人の一代記を表したのがきっかけ。これを機に周辺の植木屋が再び「形づくり」に挑戦しはじめたらしい。この時は区域も巣鴨染井から、千駄木・根津といったあたりまで拡大し、店の数も八十件を下らなかった。さらに人気の中心は巣鴨染井から新興の団子坂界隈に移っている。それは御本家が以前とさして変わりばえのしない出し物しか用意できなかったのに比べ、後発の団子坂グループは、さすがによく研究し、毎回趣向を凝らした出し物を登場させたからである。例えば、何軒もの植木屋が合同で、十二ケ月の風物見立てをこしらえたり、「助六」「道成寺人形」など当時の当たり狂言をうつしとったり、と世相とそれにともなう江戸っ子のニーズにいち早く対応していったところに、団子坂勢の勝因があると言えそうだ。(このあたりから、「形づくり」は人物をかたどる「菊人形」が主流になっていく)その後、いったん衰えるが、文久年間初頭にまた、ブームらしきものを起こしている。さしたる娯楽のなかった時代とはいえ、二度、三度と流行を復活させているのには驚かされる。これはやはり、奇抜さだけではなく、優れた栽培技術と植木屋の余技といえども、手を抜かずに見事な細工を披露しうる芸術性があったからこそであろう。

・役者に似せた菊人形が大当たり

嘉永期に入ると、菊人形レースは、完全にもう団子坂勢の一人勝ちになっていった。「団子坂の菊人形」が従来のものと最も大きく異なる点は、客から見物料をとったことである。若月紫蘭著『東京年中行事』には、明治維新の混乱で廃れていたのが、明治八年になって復活したこと、小屋掛けして見せ、その時始めて木戸銭を徴収したことなどが書かれている。長らく「菊の見せ物はタダ」というのが、江戸っ子の常識になっていただけ に、有料にして立ち行くのか、と危ぶむ声もあったが、これまたふたを開けてみれば、団子坂勢の読みは見事に当たった。あるいは、人々の心の中に過ぎ去りし江戸への渇望のようなものがあり、それが「菊人形」の復活につながったのかもしれない。

見物料が入るようになって、明治期の「菊人形」は著しく進展した。顔や胴体の部分を高名な人形師に作らせたり、大仕掛けの回り舞台を設置したり、と次々に新しい手法が試された。題材は、当時人気のあった歌舞伎狂言、長唄、常磐津などから選ばれたもので、例えば「お軽勘平」「勧進帳」「老松」などである。役者の顔を作るときは、評判の人形師たちが、役者の家に何度も足を運んで、木製の似顔を制作しただけあって、キクの花の華麗な衣装を身にまとった菊人形の役者たちは、贔屓の女性客らが思わずため息をもらすほどの生々しさであったという。

また、「菊人形」の作り方については、「まず胴体を竹で組み、人形師から回った図案によって恰好をつけ、根付の小菊の根元を胴へ一々差し込み、色とりどりの花の小枝を一本ないし一花毎に竹の胴へ結びつける。人形一個に三、四日もかかる面倒な仕事」とある。そのうえ、一日おきに手足を取り外してキクの根元に水をやらなければならないというのだからなかなかに手間のかかる見せ物であったことは間違いない。店の数も、ピークに達した明治十年頃には四十四軒にも及んだというから、その人気は今の映画館などとは到底比べものにならないほどであった。

嘉永期に入ると、菊人形レースは、完全にもう団子坂勢の一人勝ちになっていった。「団子坂の菊人形」が従来のものと最も大きく異なる点は、客から見物料をとったことである。若月紫蘭著『東京年中行事』には、明治維新の混乱で廃れていたのが、明治八年になって復活したこと、小屋掛けして見せ、その時始めて木戸銭を徴収したことなどが書かれている。長らく「菊の見せ物はタダ」というのが、江戸っ子の常識になっていただけ に、有料にして立ち行くのか、と危ぶむ声もあったが、これまたふたを開けてみれば、団子坂勢の読みは見事に当たった。あるいは、人々の心の中に過ぎ去りし江戸への渇望のようなものがあり、それが「菊人形」の復活につながったのかもしれない。

見物料が入るようになって、明治期の「菊人形」は著しく進展した。顔や胴体の部分を高名な人形師に作らせたり、大仕掛けの回り舞台を設置したり、と次々に新しい手法が試された。題材は、当時人気のあった歌舞伎狂言、長唄、常磐津などから選ばれたもので、例えば「お軽勘平」「勧進帳」「老松」などである。役者の顔を作るときは、評判の人形師たちが、役者の家に何度も足を運んで、木製の似顔を制作しただけあって、キクの花の華麗な衣装を身にまとった菊人形の役者たちは、贔屓の女性客らが思わずため息をもらすほどの生々しさであったという。

また、「菊人形」の作り方については、「まず胴体を竹で組み、人形師から回った図案によって恰好をつけ、根付の小菊の根元を胴へ一々差し込み、色とりどりの花の小枝を一本ないし一花毎に竹の胴へ結びつける。人形一個に三、四日もかかる面倒な仕事」とある。そのうえ、一日おきに手足を取り外してキクの根元に水をやらなければならないというのだからなかなかに手間のかかる見せ物であったことは間違いない。店の数も、ピークに達した明治十年頃には四十四軒にも及んだというから、その人気は今の映画館などとは到底比べものにならないほどであった。