大江戸名木評判記

小枝を「家宝」にした「檜椿」

古来、数百年の歳月を経てきた大木には、魂が宿っているといわれてきた。人類の歴史を黙って見つめてきた古木には、確かに一種風格のようなものが備わっている。それとともに安らぎ、心地よさ、今の言葉でいう、癒しの力が備わっているようにも思える。そういう意味では、昨今、ちょっとしたブームになっている「巨木を見に行く」旅は、疲れた現代人にとって、格好の良薬かもしれない。

古来、数百年の歳月を経てきた大木には、魂が宿っているといわれてきた。人類の歴史を黙って見つめてきた古木には、確かに一種風格のようなものが備わっている。それとともに安らぎ、心地よさ、今の言葉でいう、癒しの力が備わっているようにも思える。そういう意味では、昨今、ちょっとしたブームになっている「巨木を見に行く」旅は、疲れた現代人にとって、格好の良薬かもしれない。

では、江戸時代はどうだったのだろう。結論から言えば、けっこうそうした事例はあったようだ。サクラの花見にしても、現代のように何十本、何百本と咲き誇っている中に、大勢で出かけていって見物するというスタイルになったのは、それほど早い時期ではない。(おそらく江戸後期あたりからだろう)それまでは、一本の見事なサクラを愛でるという形が主流であり、そのために遠方から出かけていくというのは、江戸時代の人々にとって、格別風変わりなことではなかったようだ。

以前紹介した十方庵主が残した「遊歴雑記」(江戸近辺の名勝・古跡などを自ら散策し、感想をつづった江戸後期の優れた紀行文学)にも、当時評判の高かったいくつかの名木、巨木の見学記が残されている。加えて、本当の話かと思わず眉につばしたくなるような珍妙な木が人気を呼んでいる話も登場する。そして、それをまた、そう若くもない作者が好奇心を抑えきれずに、いそいそと見物に出むいてスケッチしたり、時には人に頼んで、気に入った一枝を手に入れたりする逸話がなんとも微笑ましく楽しい。

では、何はともあれ十方庵主の案内に従って、江戸で評判の名木、巨木、奇木等を見て回ることにしよう。

まず最初に紹介するのは、芝にある三緑山増上寺の名木。この寺は御存知のように徳川家の菩提寺として有名だが、その境内、台徳廟の霊屋のそばに「檜(ひのき)椿」と呼ばれる大木が二本覆い茂っていた。木の高さは六尺までは届かず、二本とも各々丸く刈り込まれている。そして不思議なことには全体としてはツバキの木でありながら、「丸葉の下または小枝の股より檜の小枝一もとずつ生せり」という説明があるようにヒノキでもあった。確かに、作者が描いた図を見ても、単にツバキの変種といった類のものではないことがわかる。また彼の解説によれば、この「檜椿」はもともと台徳院がとりわけ可愛がられた木であったが、その遺言によって増上寺に植え替えられたものであったとか。やれ挿し木だ、やれ接木だ、それでもだめなら実生から芽をださせてみようなどと、たくさんの人々が様々な方法を試みたがことごとく失敗に終わった。そうした事情も手伝って、「天下の霊樹」との呼び声がいよいよ高まったという。

まず最初に紹介するのは、芝にある三緑山増上寺の名木。この寺は御存知のように徳川家の菩提寺として有名だが、その境内、台徳廟の霊屋のそばに「檜(ひのき)椿」と呼ばれる大木が二本覆い茂っていた。木の高さは六尺までは届かず、二本とも各々丸く刈り込まれている。そして不思議なことには全体としてはツバキの木でありながら、「丸葉の下または小枝の股より檜の小枝一もとずつ生せり」という説明があるようにヒノキでもあった。確かに、作者が描いた図を見ても、単にツバキの変種といった類のものではないことがわかる。また彼の解説によれば、この「檜椿」はもともと台徳院がとりわけ可愛がられた木であったが、その遺言によって増上寺に植え替えられたものであったとか。やれ挿し木だ、やれ接木だ、それでもだめなら実生から芽をださせてみようなどと、たくさんの人々が様々な方法を試みたがことごとく失敗に終わった。そうした事情も手伝って、「天下の霊樹」との呼び声がいよいよ高まったという。

余談だが、作者もこの名木に強く惹かれたようで「先年、故ありて、かの木の小枝一本を得しまま、大切に箱に蔵して家宝となせり」と書いている。まさか、天下の霊樹を無断で折ったわけではないだろうが、株ならともかく小枝ごときを「家宝」とありがたがっているのが、おもしろい。(図はその時の小枝を模写したものである)

以前紹介した十方庵主が残した「遊歴雑記」(江戸近辺の名勝・古跡などを自ら散策し、感想をつづった江戸後期の優れた紀行文学)にも、当時評判の高かったいくつかの名木、巨木の見学記が残されている。加えて、本当の話かと思わず眉につばしたくなるような珍妙な木が人気を呼んでいる話も登場する。そして、それをまた、そう若くもない作者が好奇心を抑えきれずに、いそいそと見物に出むいてスケッチしたり、時には人に頼んで、気に入った一枝を手に入れたりする逸話がなんとも微笑ましく楽しい。

では、何はともあれ十方庵主の案内に従って、江戸で評判の名木、巨木、奇木等を見て回ることにしよう。

まず最初に紹介するのは、芝にある三緑山増上寺の名木。この寺は御存知のように徳川家の菩提寺として有名だが、その境内、台徳廟の霊屋のそばに「檜(ひのき)椿」と呼ばれる大木が二本覆い茂っていた。木の高さは六尺までは届かず、二本とも各々丸く刈り込まれている。そして不思議なことには全体としてはツバキの木でありながら、「丸葉の下または小枝の股より檜の小枝一もとずつ生せり」という説明があるようにヒノキでもあった。確かに、作者が描いた図を見ても、単にツバキの変種といった類のものではないことがわかる。また彼の解説によれば、この「檜椿」はもともと台徳院がとりわけ可愛がられた木であったが、その遺言によって増上寺に植え替えられたものであったとか。やれ挿し木だ、やれ接木だ、それでもだめなら実生から芽をださせてみようなどと、たくさんの人々が様々な方法を試みたがことごとく失敗に終わった。そうした事情も手伝って、「天下の霊樹」との呼び声がいよいよ高まったという。

まず最初に紹介するのは、芝にある三緑山増上寺の名木。この寺は御存知のように徳川家の菩提寺として有名だが、その境内、台徳廟の霊屋のそばに「檜(ひのき)椿」と呼ばれる大木が二本覆い茂っていた。木の高さは六尺までは届かず、二本とも各々丸く刈り込まれている。そして不思議なことには全体としてはツバキの木でありながら、「丸葉の下または小枝の股より檜の小枝一もとずつ生せり」という説明があるようにヒノキでもあった。確かに、作者が描いた図を見ても、単にツバキの変種といった類のものではないことがわかる。また彼の解説によれば、この「檜椿」はもともと台徳院がとりわけ可愛がられた木であったが、その遺言によって増上寺に植え替えられたものであったとか。やれ挿し木だ、やれ接木だ、それでもだめなら実生から芽をださせてみようなどと、たくさんの人々が様々な方法を試みたがことごとく失敗に終わった。そうした事情も手伝って、「天下の霊樹」との呼び声がいよいよ高まったという。余談だが、作者もこの名木に強く惹かれたようで「先年、故ありて、かの木の小枝一本を得しまま、大切に箱に蔵して家宝となせり」と書いている。まさか、天下の霊樹を無断で折ったわけではないだろうが、株ならともかく小枝ごときを「家宝」とありがたがっているのが、おもしろい。(図はその時の小枝を模写したものである)

色ばかりか実も七パターンあった梅

武州(武蔵国)には場所柄か名木・奇木が数多く存在した。中でも作者が強く勧めているのは、小平村・春貞寺境内にある「七色咲き分けの梅」という名木である。木の高さは九尺あまり、左右に枝が張り出し、枝は七階に分かれる。ただし「七色」がさてどんなものであったのか、具体的に説明がないのは残念。まさか虹のように変化するとは思えないから、おそらくは白に薄い桃色から紅までの濃淡の咲分けだったのだろう。

「花形たぐいなし、七色の梅花遅速なく、同時期に満開して名木の称あり」という。確かに一時に七色の梅が楽しめるというのであれば、現在でも十分評判になりそうだ。しかも、花が散り終わった後の実が硬いもの、核が小さいもの・・・と七色ともそれぞれまったく違っているというのだ。よって作者は「かかる梅の木の他にあるを聞かず、名木というべし」と結論づけている。

舞台は変わって、小石川にあった松平播磨守・上屋敷の藤の木。ここは「朝顔屋敷」という別名で世間に広く知られた名園だが、アサガオに劣らずフジ棚も見事であったらしい。棚の長さは七間というから13mくらいだろう。花のピークは立春から九十二、三日ごろという。当時、フジ棚を庭園に配する愛好家は珍しくなかったが、播磨守・上屋敷のものは、フジの花の下がり具合いが、飛び抜けて素晴らしかった。作者の言葉を借りれば「花の下り、八尺余、九尺に及ぶものもありて棚より下り地上を這う花も若干あり」ということになる。そして、「かかる藤の長き、世上にたくさん有るべからず」それはそうだろう。今だって花が2m以上も下がっていて、それでもなお余って地面に這っているフジなど聞いたこともない。

もっとも、その色については、作者は「この藤、紫ならば無類なるべきに、惜しいかな白藤なるは無念」と書き記しているが、それは贅沢というもの。白フジも可憐でまた、味わい深いと思われるのだが。

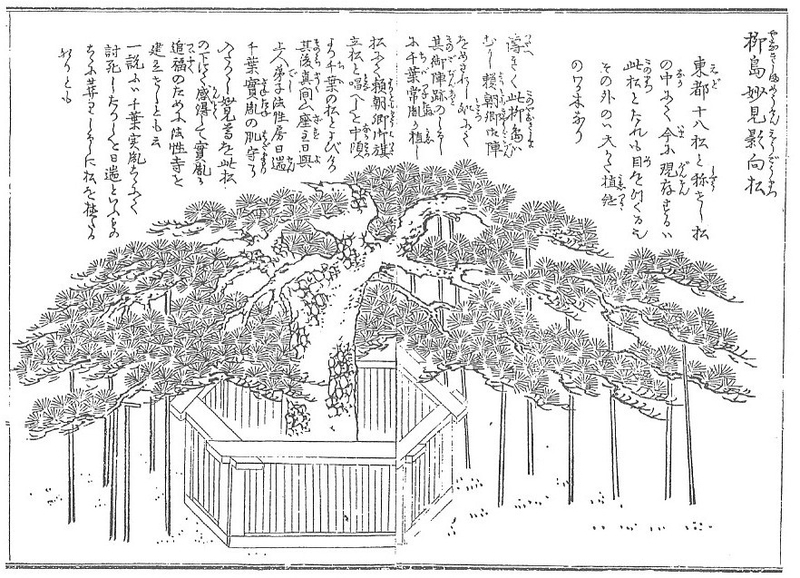

ところで、江戸時代は寺社や大名屋敷ばかりが名木の産地ではなかった。当時、花形ビジネスの一つであった植木屋たちにもまた、名木の所有者が多かったのは事実である。例えば豊島郡高田馬場で植木屋を営んでいた「彦五郎」宅の庭では、三十色に接分したマツが評判を呼んでいた。その高さはおよそ七尺余り、幅がおよそ二間余、枝の数はなんと十五層にも分かれていた。「その木の枝ぶりの良きこと、言語に尽くしがたし」とある。作者の説明によると、マツの木はヤニが多いために接木するのはたやすいが、それでも十三種ものマツを接分したのは、逸品中の逸品ということらしい。

先に紹介した「七色咲分の梅」も、もともとは接木だろうと作者も書いているが、このあたりにも「自然の美しさ」より「人工美」を尊び、変わったものを作ろうという江戸の人々の情熱がうかがえる。

武州(武蔵国)には場所柄か名木・奇木が数多く存在した。中でも作者が強く勧めているのは、小平村・春貞寺境内にある「七色咲き分けの梅」という名木である。木の高さは九尺あまり、左右に枝が張り出し、枝は七階に分かれる。ただし「七色」がさてどんなものであったのか、具体的に説明がないのは残念。まさか虹のように変化するとは思えないから、おそらくは白に薄い桃色から紅までの濃淡の咲分けだったのだろう。

「花形たぐいなし、七色の梅花遅速なく、同時期に満開して名木の称あり」という。確かに一時に七色の梅が楽しめるというのであれば、現在でも十分評判になりそうだ。しかも、花が散り終わった後の実が硬いもの、核が小さいもの・・・と七色ともそれぞれまったく違っているというのだ。よって作者は「かかる梅の木の他にあるを聞かず、名木というべし」と結論づけている。

舞台は変わって、小石川にあった松平播磨守・上屋敷の藤の木。ここは「朝顔屋敷」という別名で世間に広く知られた名園だが、アサガオに劣らずフジ棚も見事であったらしい。棚の長さは七間というから13mくらいだろう。花のピークは立春から九十二、三日ごろという。当時、フジ棚を庭園に配する愛好家は珍しくなかったが、播磨守・上屋敷のものは、フジの花の下がり具合いが、飛び抜けて素晴らしかった。作者の言葉を借りれば「花の下り、八尺余、九尺に及ぶものもありて棚より下り地上を這う花も若干あり」ということになる。そして、「かかる藤の長き、世上にたくさん有るべからず」それはそうだろう。今だって花が2m以上も下がっていて、それでもなお余って地面に這っているフジなど聞いたこともない。

もっとも、その色については、作者は「この藤、紫ならば無類なるべきに、惜しいかな白藤なるは無念」と書き記しているが、それは贅沢というもの。白フジも可憐でまた、味わい深いと思われるのだが。

ところで、江戸時代は寺社や大名屋敷ばかりが名木の産地ではなかった。当時、花形ビジネスの一つであった植木屋たちにもまた、名木の所有者が多かったのは事実である。例えば豊島郡高田馬場で植木屋を営んでいた「彦五郎」宅の庭では、三十色に接分したマツが評判を呼んでいた。その高さはおよそ七尺余り、幅がおよそ二間余、枝の数はなんと十五層にも分かれていた。「その木の枝ぶりの良きこと、言語に尽くしがたし」とある。作者の説明によると、マツの木はヤニが多いために接木するのはたやすいが、それでも十三種ものマツを接分したのは、逸品中の逸品ということらしい。

先に紹介した「七色咲分の梅」も、もともとは接木だろうと作者も書いているが、このあたりにも「自然の美しさ」より「人工美」を尊び、変わったものを作ろうという江戸の人々の情熱がうかがえる。

名木の流行りすたり

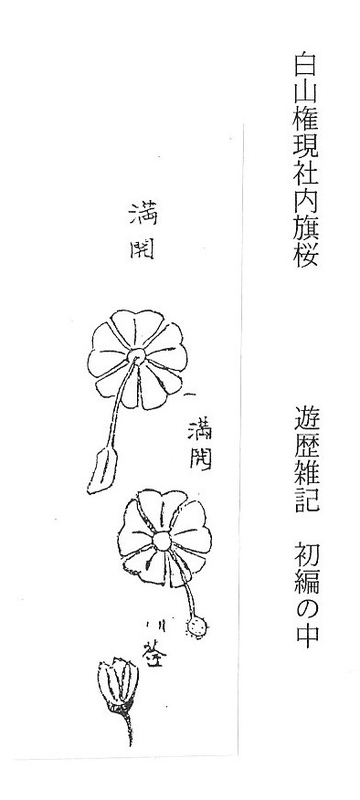

珍花・奇葉がもてはやされて、未曾有の園芸バブルを誕生させるような土壌を持つ時代だったから、花の形が非常に珍しいという場合ももちろん、名木の一種として珍重された。その代表格は小石川薬園から北に三町ほどの場所にある、「白山権現社」内の「旗桜」。この木、はなはだ古く、半分は朽ちているという有様だったが、にもかかわらず、春になると八重咲きの「色つや、えも言われず、殊に匂いただならず」というような、見事な花を咲かせた。しかもそれだけではなく、このサクラ、雌しべとおぼしきところから、長さ一寸ほどの細い軸が出ており、その先端に小さい花に似た籏状のものがついている、という非常に珍しい花であった。言い伝えによると、その昔、源義家が植えたということになってはいるが、名木・古木にはもっともらしい作り話がつきもので、真偽のほどはよくわからないと、と作者はいう。ただ、彼もその尋常一様ではないサクラの花に興味をそそられたとみえて、つぼみと満開時の花形の模写を残している。

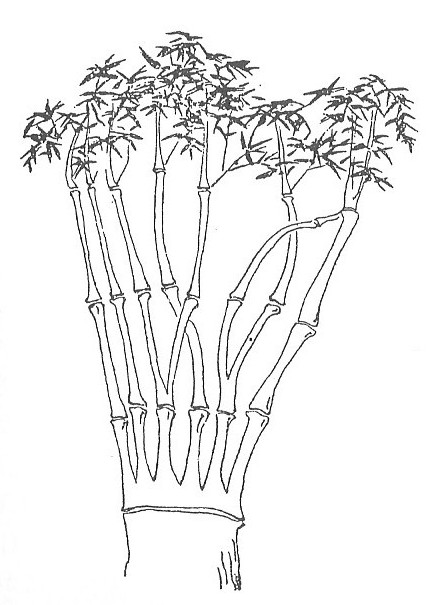

珍花・奇葉がもてはやされて、未曾有の園芸バブルを誕生させるような土壌を持つ時代だったから、花の形が非常に珍しいという場合ももちろん、名木の一種として珍重された。その代表格は小石川薬園から北に三町ほどの場所にある、「白山権現社」内の「旗桜」。この木、はなはだ古く、半分は朽ちているという有様だったが、にもかかわらず、春になると八重咲きの「色つや、えも言われず、殊に匂いただならず」というような、見事な花を咲かせた。しかもそれだけではなく、このサクラ、雌しべとおぼしきところから、長さ一寸ほどの細い軸が出ており、その先端に小さい花に似た籏状のものがついている、という非常に珍しい花であった。言い伝えによると、その昔、源義家が植えたということになってはいるが、名木・古木にはもっともらしい作り話がつきもので、真偽のほどはよくわからないと、と作者はいう。ただ、彼もその尋常一様ではないサクラの花に興味をそそられたとみえて、つぼみと満開時の花形の模写を残している。 異形の植物といえば、豊島郡小豆澤村の勘右衛門という百姓家の「八本竹」もかなり珍妙な姿をしていた。種類自体は「孟宗竹の類」というから、どうということもないが、上から三、四寸伸びたあたりで、まず枝が六本に分かれているという。さらにその六本のうち二本がさらに二股になっている。合計でつまり、「八本竹」という計算。高さは八尺余り。横へ広がること八、九尺。タケの色は赤みがかっていて光沢がある。家の者はこのタケに「八将軍」などとことさら札を立てて崇め奉っていたらしい。もっとも、生じた当時は大評判となって、勘衛門宅の周辺は八本竹目当ての見物人で、一日中ごった返すほどだったが、近ごろでは流行物の例にもれず、すっかり廃れてしまって訪ねてくる人も稀になったと書いている。また、こうした摩訶不思議な形のタケを生じさせる奇法があったらしく、この家の八本竹が、その奇法によって作られたものかどうかはわからないが、いずれにしても「近年一切のことに奇品を珍重し翫ぶ世の中なれば・・・」とその可能性が高いことを示唆している。例えは悪いが見世物小屋でも冷やかすような感覚で、人々は見に行ったのかもしれない。

異形の植物といえば、豊島郡小豆澤村の勘右衛門という百姓家の「八本竹」もかなり珍妙な姿をしていた。種類自体は「孟宗竹の類」というから、どうということもないが、上から三、四寸伸びたあたりで、まず枝が六本に分かれているという。さらにその六本のうち二本がさらに二股になっている。合計でつまり、「八本竹」という計算。高さは八尺余り。横へ広がること八、九尺。タケの色は赤みがかっていて光沢がある。家の者はこのタケに「八将軍」などとことさら札を立てて崇め奉っていたらしい。もっとも、生じた当時は大評判となって、勘衛門宅の周辺は八本竹目当ての見物人で、一日中ごった返すほどだったが、近ごろでは流行物の例にもれず、すっかり廃れてしまって訪ねてくる人も稀になったと書いている。また、こうした摩訶不思議な形のタケを生じさせる奇法があったらしく、この家の八本竹が、その奇法によって作られたものかどうかはわからないが、いずれにしても「近年一切のことに奇品を珍重し翫ぶ世の中なれば・・・」とその可能性が高いことを示唆している。例えは悪いが見世物小屋でも冷やかすような感覚で、人々は見に行ったのかもしれない。マツとカエデの見事な合成木

当時のこうした風潮には、時折疑問を投げかけていた作者だったが、中には絶賛したものもあった。作者に、「これぞ世に稀なる異木、辺鄙な土地でなければ、世の人々はその存在を知って名木の誉れ高かろうに、僻地、しかも山奥にあるため知られることもなく惜しい」とまで言わしめたのは、武州岩淵の郷にあった法真寺の「寄木」である。

当時のこうした風潮には、時折疑問を投げかけていた作者だったが、中には絶賛したものもあった。作者に、「これぞ世に稀なる異木、辺鄙な土地でなければ、世の人々はその存在を知って名木の誉れ高かろうに、僻地、しかも山奥にあるため知られることもなく惜しい」とまで言わしめたのは、武州岩淵の郷にあった法真寺の「寄木」である。

具体的にどのようなものであったのかというと、法真寺境内のマツの大木にカエデの宿り木が生じて、それがいつか大樹となって、しかもカエデが宿った場所が、見事に一つの木のように見えるという逸物であった。作者曰く「自分は名木と言われているものを様々見てきたがこれほどのものは初めて見た」と驚きを隠さない。作者が書き残した模写図を見ると、木の根元には洞穴のようになっている部分がある。染井や巣鴨、谷中あたりの植木屋をのぞけば、カエデの木をマツに呼接(よびつき)にした鉢植えはけっこう見られるが、法真寺の「寄木」は自然に生じたもので、しかも大木になっている点で他者と比べものにならないと称賛している。

名木とはちょっと性格が異なるが、その木の皮をはいで煎じて飲めば「男女の縁を切り、夫婦は自然と飽倦きて離別に及ぶこと神のごとし」とその効果の程をうたわれた「縁切榎」。江戸中に名を知られたそのエノキは豊島郡・板橋にあった。「縁切榎」と名付けられた由来は、寛保年間に京の都から下向された某宮様が、この木のある街道を通って城内に入られたが、ほどなく他界されるという不幸があり、またその後も同じようなことが起きたためであったとか。

宮様の突然の不幸がなぜ男女の縁切に結び付けて伝えられたのかは定かではないが、とにかく誰言うとなく「縁切り榎」と呼ばれるようになった。またいつだれが最初にそうしたのかもわかっていないが、そぎとったエノキの皮を水から煎じて、別れたいと思う相手に知られずにうまくこれを飲ませていることができれば、必ずや縁を切って別れられるといわれた。女の側からはなかなか離縁できなかった当時、夫の暴力や悪癖に悩む女性やその親にとってはこの上もない朗報と映ったのだろう。

また一方、「縁切榎」は男女の仲だけではなく、断酒も叶うと言われていた。大変な大酒飲みでも、これを煎じて酒に混ぜて飲ませさえすれば、たちどころに酒を嫌い下戸に変じるというもの。この件について作者は「予試し見るざれば真偽を言い難し」とある。いずれにしても、当時の庶民感情の一片を伝える話として興味深い。

当時のこうした風潮には、時折疑問を投げかけていた作者だったが、中には絶賛したものもあった。作者に、「これぞ世に稀なる異木、辺鄙な土地でなければ、世の人々はその存在を知って名木の誉れ高かろうに、僻地、しかも山奥にあるため知られることもなく惜しい」とまで言わしめたのは、武州岩淵の郷にあった法真寺の「寄木」である。

当時のこうした風潮には、時折疑問を投げかけていた作者だったが、中には絶賛したものもあった。作者に、「これぞ世に稀なる異木、辺鄙な土地でなければ、世の人々はその存在を知って名木の誉れ高かろうに、僻地、しかも山奥にあるため知られることもなく惜しい」とまで言わしめたのは、武州岩淵の郷にあった法真寺の「寄木」である。具体的にどのようなものであったのかというと、法真寺境内のマツの大木にカエデの宿り木が生じて、それがいつか大樹となって、しかもカエデが宿った場所が、見事に一つの木のように見えるという逸物であった。作者曰く「自分は名木と言われているものを様々見てきたがこれほどのものは初めて見た」と驚きを隠さない。作者が書き残した模写図を見ると、木の根元には洞穴のようになっている部分がある。染井や巣鴨、谷中あたりの植木屋をのぞけば、カエデの木をマツに呼接(よびつき)にした鉢植えはけっこう見られるが、法真寺の「寄木」は自然に生じたもので、しかも大木になっている点で他者と比べものにならないと称賛している。

名木とはちょっと性格が異なるが、その木の皮をはいで煎じて飲めば「男女の縁を切り、夫婦は自然と飽倦きて離別に及ぶこと神のごとし」とその効果の程をうたわれた「縁切榎」。江戸中に名を知られたそのエノキは豊島郡・板橋にあった。「縁切榎」と名付けられた由来は、寛保年間に京の都から下向された某宮様が、この木のある街道を通って城内に入られたが、ほどなく他界されるという不幸があり、またその後も同じようなことが起きたためであったとか。

宮様の突然の不幸がなぜ男女の縁切に結び付けて伝えられたのかは定かではないが、とにかく誰言うとなく「縁切り榎」と呼ばれるようになった。またいつだれが最初にそうしたのかもわかっていないが、そぎとったエノキの皮を水から煎じて、別れたいと思う相手に知られずにうまくこれを飲ませていることができれば、必ずや縁を切って別れられるといわれた。女の側からはなかなか離縁できなかった当時、夫の暴力や悪癖に悩む女性やその親にとってはこの上もない朗報と映ったのだろう。

また一方、「縁切榎」は男女の仲だけではなく、断酒も叶うと言われていた。大変な大酒飲みでも、これを煎じて酒に混ぜて飲ませさえすれば、たちどころに酒を嫌い下戸に変じるというもの。この件について作者は「予試し見るざれば真偽を言い難し」とある。いずれにしても、当時の庶民感情の一片を伝える話として興味深い。