茶庭 15 古田織部その6

路地は庭の一部

「織部はわたりを四分、景気を六分に居申候」という文から、織部の路地について具体的に何が把握できるのだろうか。また、『宗甫公古織へ御尋書』(慶長十四年正月)でも、「一 踏地より、山又ハ何れのけいを見候事、木々の間よりすこし見申候かよく候や、山なとおく見へ候か能候やと尋ね候へハ、山其外景ハ木々の間より少シ見たるか面白由、山なとおく見候へハぶしほなる(景しきならさる)よし、是ニ付て引事に、三井寺にて宗長之(柴屋軒宗長)発句に

夕月夜 海すこしある 木の間かな

一 駿府にて、後圧(後藤)三路地よりせんけんの山(富士山)おほく見へ候を道也に、木にて植かくし候へと被申し候由。(いづれも山多く見えざるをほめ候へるよし。)」とある。これにしても、特に織部のオリジナリティーを示すものではない。(なお、この話を聞いたされる小堀遠州は、慶長十四年以降、織部とは会っていないと、熊倉功夫は『上田宗箇の茶』の中で指摘している。)

路地とは、茶の湯の空間である。たとえ優れた景色があったとしても、借景として取りくむべきではない。ということは、利休がすでに述べていることを『露地聴書』に、当然のことながら『石州三百ケ条』にも示されている。「十九 利休堺の路次は海みへ侯て能景也、夫を利休海の方を植かくして見へぬ様にして少ばかり手水などつかひ侯所などよりみへ候やうに取候なり、

是にて合点ある事也、宗祇の発句に

海すこし庭にいつみの木の間哉

といふ句を利休愛して常に吟じて路次を作りしと也、三斎も虎の門烏森の屋敷路次にも愛宕山の景を植隠し申されしと也。」(『露地聴書』編者・上原敬二 鹿島書店より)とある。

ここで陥りやすいのは、織部は利休の精神を受け継いでいるはずだ、という先入観であろう。利休から弟子の織部へ、そしてそこからまた小堀遠州へ、というように繋がっているという先入観がある。確かに、茶の湯の流れとして連続していることは確かであるが、路地、茶庭についても同様とは限るまい。

茶書を頼りに路地を追うと、利休・織部・遠州という図式で解説してあるので、そのような流れがあるものとして茶書を読み込もうとする。茶書も資料として重要なことは確かだが、やはり他の視点から見ることも必要であろう。茶の湯が、利休・織部・遠州という順に変化したことは確かで、それに伴って、路地も変わったのだろう。しかし、だからと言って、その変化を主体的にリードしたのが、利休・織部・遠州だと決めつけるのは、いかがなものか。

路地の形態が変化したのは、利休をはじめ天王寺屋宗及らが、狭い町屋ではなく武士と同じような広い屋敷を構えたからである。庭が広がったことにより、茶室への通路であった路地は、庭と一体化せざるをえなくなった。大名である織部の敷地はさらに広がり、路地と茶室がセットとして庭と一体化する。つまり、茶の湯というものが利休から織部へ、商人から武士へと移り、場所も数寄屋だけではなく、書院でも行われるようになったためである。視覚的には、路地は、路という一次元的な線から、広がりを持った二次元な面へと展開していった。

一重の路地が二重路地、三重路地に広がり、またそのことによって整備内容も豊富になった。この変化についても利休や織部を引きだして、あたかも彼らによって路地が形成されたように解釈しようとするから無理がある。もちろん、ある程度の影響があったことは、彼らの力から言って当然である。それは田中が言うように、「無名の人が始めたもの」「無名の人たちの小さな創意」が結集したものだろう。当時でも、茶の湯の一番の関心事は道具飾りで、織部は茶碗に対するのと同じくらいの情熱を持って、創意をつくした個性的な路地を目指していたとは思えない。

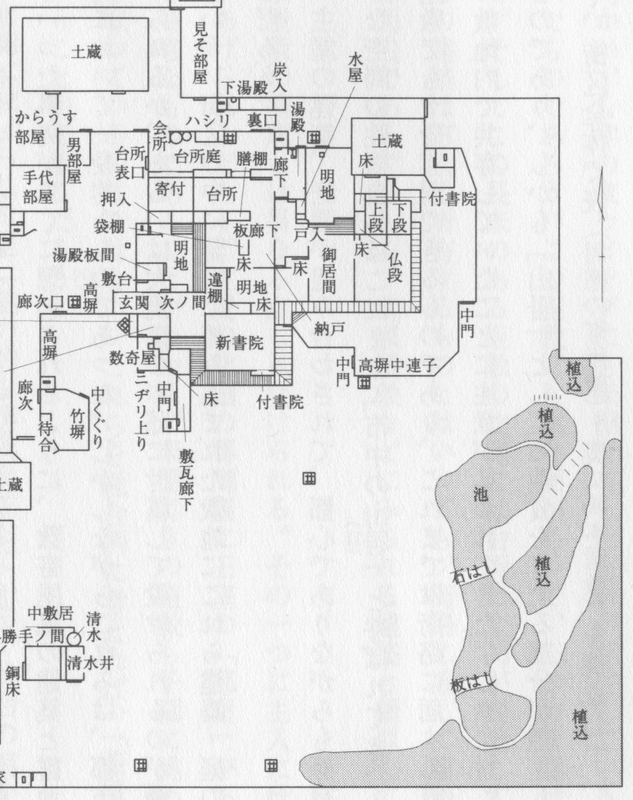

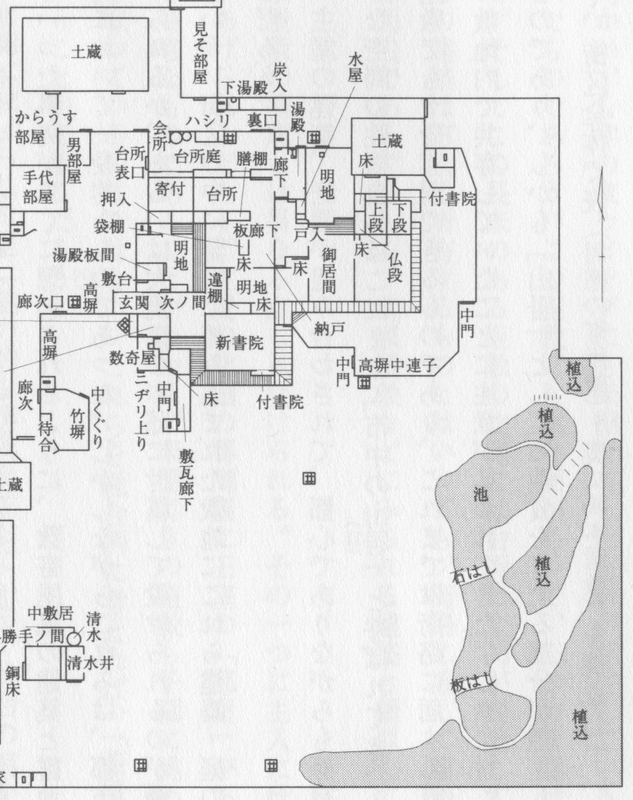

庭は茶碗などとは異なり、単品のみで完結するものではない。庭には、管理の手が入っており、改修もされ、絶えず変化していると考えた方が良い。織部は、作庭に関与して様々な提案を求められたであろうが、織部の創作と決定できるものは少なかったようだ。神津朝夫は、二重路地の「中潜り」でさえあえて「織部好み」と述べるにとどまるなど、断定を控えている。 宗竺屋敷の図 『近世武家集団と都市・建築』より転載

では、織部は、自邸の庭をどのような視点で構えただろう。当然のことながら、茶室や路地を配した、織部ならではの構成であっただろう。詳しくは田中正大が、『日本の庭園』で「主に織部聞書を中心にして織部の路地の復元を試み」ているので、参照されたい。私はそれに加えて、残された茶書以外の資料から推測してみたい。織部は、元和元年(1615)切腹を命じられ屋敷を召しあげられた。その屋敷を賜ったのが、藤堂高虎(小堀遠州は 高虎の娘を娶っている)である。「その敷地には、西本願寺飛雲閣や三渓園聴秋閤とも相通ずる『外観二重数寄屋造風の楼閤』が建てられていたとしている。またここには露地もしつらえられており、『雍州府志』には『茶亭并露地猶存』とある。全体として、元の所有者であった茶匠・古田織部の屋敷らしく、『殿門に至り風流之品を盡』したものだったという。」(『近世武家集団と都市・建築』藤川昌樹 以下の引用も同じ)とある。また、「したがって、高虎拝領以前の織部邸は町奥型の屋敷地に数寄屋風の楼閣を配し、露地・茶室をも併せ持つ構成だったことになる。これは、先にみた嶋本屋敷や宗竺屋敷の構成とも屋敷地形態や建築・庭園のイメージなどにおいて共通するものだったといえるだろう。」とある。そこで、宗竺屋敷の図を参考に示す。

では、織部は、自邸の庭をどのような視点で構えただろう。当然のことながら、茶室や路地を配した、織部ならではの構成であっただろう。詳しくは田中正大が、『日本の庭園』で「主に織部聞書を中心にして織部の路地の復元を試み」ているので、参照されたい。私はそれに加えて、残された茶書以外の資料から推測してみたい。織部は、元和元年(1615)切腹を命じられ屋敷を召しあげられた。その屋敷を賜ったのが、藤堂高虎(小堀遠州は 高虎の娘を娶っている)である。「その敷地には、西本願寺飛雲閣や三渓園聴秋閤とも相通ずる『外観二重数寄屋造風の楼閤』が建てられていたとしている。またここには露地もしつらえられており、『雍州府志』には『茶亭并露地猶存』とある。全体として、元の所有者であった茶匠・古田織部の屋敷らしく、『殿門に至り風流之品を盡』したものだったという。」(『近世武家集団と都市・建築』藤川昌樹 以下の引用も同じ)とある。また、「したがって、高虎拝領以前の織部邸は町奥型の屋敷地に数寄屋風の楼閣を配し、露地・茶室をも併せ持つ構成だったことになる。これは、先にみた嶋本屋敷や宗竺屋敷の構成とも屋敷地形態や建築・庭園のイメージなどにおいて共通するものだったといえるだろう。」とある。そこで、宗竺屋敷の図を参考に示す。

ここで注目したいのは、織部の屋敷には、庭を俯瞰できるような楼閣が存在したことである。路地が一次元の線から二次元の面になったこと述べたが、織部は高所から庭を見ていたのだろう。織部が景観にこだわっていたことは確かで、矢部良明は、「『古田織部正殿聞書』は、別の段では、

内外の路地は、いずれも遠山そのほかの外景を仕込んで作庭すべき

ともいう。」(『古田織部-桃山文化を演出する』より)と解釈している。(なお、この解釈は先に示した、借景を積極的に取り込むなという話と矛盾する。)

織部は自邸の庭を俯瞰して、嶋本屋敷・宗竺屋敷の庭と同じように、路地が庭の一部であることに気づいていただろう。路地は、庭の構成上重要な位置を占めるが、あくまで庭の一要素である。さらに、建物に対応する空間(庭)に、いかに配置させるかも当然考えていただだろう。茶の湯の路地という狭い枠の中で考えるのではなく、庭全体としての構成を見据えていたと思われる。織部が、路地について錯綜することを述べているように感じるのは、もしかすると、庭という視点を交えて語っていたからかもしれない。

「織部はわたりを四分、景気を六分に居申候」という文から、織部の路地について具体的に何が把握できるのだろうか。また、『宗甫公古織へ御尋書』(慶長十四年正月)でも、「一 踏地より、山又ハ何れのけいを見候事、木々の間よりすこし見申候かよく候や、山なとおく見へ候か能候やと尋ね候へハ、山其外景ハ木々の間より少シ見たるか面白由、山なとおく見候へハぶしほなる(景しきならさる)よし、是ニ付て引事に、三井寺にて宗長之(柴屋軒宗長)発句に

夕月夜 海すこしある 木の間かな

一 駿府にて、後圧(後藤)三路地よりせんけんの山(富士山)おほく見へ候を道也に、木にて植かくし候へと被申し候由。(いづれも山多く見えざるをほめ候へるよし。)」とある。これにしても、特に織部のオリジナリティーを示すものではない。(なお、この話を聞いたされる小堀遠州は、慶長十四年以降、織部とは会っていないと、熊倉功夫は『上田宗箇の茶』の中で指摘している。)

路地とは、茶の湯の空間である。たとえ優れた景色があったとしても、借景として取りくむべきではない。ということは、利休がすでに述べていることを『露地聴書』に、当然のことながら『石州三百ケ条』にも示されている。「十九 利休堺の路次は海みへ侯て能景也、夫を利休海の方を植かくして見へぬ様にして少ばかり手水などつかひ侯所などよりみへ候やうに取候なり、

是にて合点ある事也、宗祇の発句に

海すこし庭にいつみの木の間哉

といふ句を利休愛して常に吟じて路次を作りしと也、三斎も虎の門烏森の屋敷路次にも愛宕山の景を植隠し申されしと也。」(『露地聴書』編者・上原敬二 鹿島書店より)とある。

ここで陥りやすいのは、織部は利休の精神を受け継いでいるはずだ、という先入観であろう。利休から弟子の織部へ、そしてそこからまた小堀遠州へ、というように繋がっているという先入観がある。確かに、茶の湯の流れとして連続していることは確かであるが、路地、茶庭についても同様とは限るまい。

茶書を頼りに路地を追うと、利休・織部・遠州という図式で解説してあるので、そのような流れがあるものとして茶書を読み込もうとする。茶書も資料として重要なことは確かだが、やはり他の視点から見ることも必要であろう。茶の湯が、利休・織部・遠州という順に変化したことは確かで、それに伴って、路地も変わったのだろう。しかし、だからと言って、その変化を主体的にリードしたのが、利休・織部・遠州だと決めつけるのは、いかがなものか。

路地の形態が変化したのは、利休をはじめ天王寺屋宗及らが、狭い町屋ではなく武士と同じような広い屋敷を構えたからである。庭が広がったことにより、茶室への通路であった路地は、庭と一体化せざるをえなくなった。大名である織部の敷地はさらに広がり、路地と茶室がセットとして庭と一体化する。つまり、茶の湯というものが利休から織部へ、商人から武士へと移り、場所も数寄屋だけではなく、書院でも行われるようになったためである。視覚的には、路地は、路という一次元的な線から、広がりを持った二次元な面へと展開していった。

一重の路地が二重路地、三重路地に広がり、またそのことによって整備内容も豊富になった。この変化についても利休や織部を引きだして、あたかも彼らによって路地が形成されたように解釈しようとするから無理がある。もちろん、ある程度の影響があったことは、彼らの力から言って当然である。それは田中が言うように、「無名の人が始めたもの」「無名の人たちの小さな創意」が結集したものだろう。当時でも、茶の湯の一番の関心事は道具飾りで、織部は茶碗に対するのと同じくらいの情熱を持って、創意をつくした個性的な路地を目指していたとは思えない。

庭は茶碗などとは異なり、単品のみで完結するものではない。庭には、管理の手が入っており、改修もされ、絶えず変化していると考えた方が良い。織部は、作庭に関与して様々な提案を求められたであろうが、織部の創作と決定できるものは少なかったようだ。神津朝夫は、二重路地の「中潜り」でさえあえて「織部好み」と述べるにとどまるなど、断定を控えている。 宗竺屋敷の図 『近世武家集団と都市・建築』より転載

では、織部は、自邸の庭をどのような視点で構えただろう。当然のことながら、茶室や路地を配した、織部ならではの構成であっただろう。詳しくは田中正大が、『日本の庭園』で「主に織部聞書を中心にして織部の路地の復元を試み」ているので、参照されたい。私はそれに加えて、残された茶書以外の資料から推測してみたい。織部は、元和元年(1615)切腹を命じられ屋敷を召しあげられた。その屋敷を賜ったのが、藤堂高虎(小堀遠州は 高虎の娘を娶っている)である。「その敷地には、西本願寺飛雲閣や三渓園聴秋閤とも相通ずる『外観二重数寄屋造風の楼閤』が建てられていたとしている。またここには露地もしつらえられており、『雍州府志』には『茶亭并露地猶存』とある。全体として、元の所有者であった茶匠・古田織部の屋敷らしく、『殿門に至り風流之品を盡』したものだったという。」(『近世武家集団と都市・建築』藤川昌樹 以下の引用も同じ)とある。また、「したがって、高虎拝領以前の織部邸は町奥型の屋敷地に数寄屋風の楼閣を配し、露地・茶室をも併せ持つ構成だったことになる。これは、先にみた嶋本屋敷や宗竺屋敷の構成とも屋敷地形態や建築・庭園のイメージなどにおいて共通するものだったといえるだろう。」とある。そこで、宗竺屋敷の図を参考に示す。

では、織部は、自邸の庭をどのような視点で構えただろう。当然のことながら、茶室や路地を配した、織部ならではの構成であっただろう。詳しくは田中正大が、『日本の庭園』で「主に織部聞書を中心にして織部の路地の復元を試み」ているので、参照されたい。私はそれに加えて、残された茶書以外の資料から推測してみたい。織部は、元和元年(1615)切腹を命じられ屋敷を召しあげられた。その屋敷を賜ったのが、藤堂高虎(小堀遠州は 高虎の娘を娶っている)である。「その敷地には、西本願寺飛雲閣や三渓園聴秋閤とも相通ずる『外観二重数寄屋造風の楼閤』が建てられていたとしている。またここには露地もしつらえられており、『雍州府志』には『茶亭并露地猶存』とある。全体として、元の所有者であった茶匠・古田織部の屋敷らしく、『殿門に至り風流之品を盡』したものだったという。」(『近世武家集団と都市・建築』藤川昌樹 以下の引用も同じ)とある。また、「したがって、高虎拝領以前の織部邸は町奥型の屋敷地に数寄屋風の楼閣を配し、露地・茶室をも併せ持つ構成だったことになる。これは、先にみた嶋本屋敷や宗竺屋敷の構成とも屋敷地形態や建築・庭園のイメージなどにおいて共通するものだったといえるだろう。」とある。そこで、宗竺屋敷の図を参考に示す。ここで注目したいのは、織部の屋敷には、庭を俯瞰できるような楼閣が存在したことである。路地が一次元の線から二次元の面になったこと述べたが、織部は高所から庭を見ていたのだろう。織部が景観にこだわっていたことは確かで、矢部良明は、「『古田織部正殿聞書』は、別の段では、

内外の路地は、いずれも遠山そのほかの外景を仕込んで作庭すべき

ともいう。」(『古田織部-桃山文化を演出する』より)と解釈している。(なお、この解釈は先に示した、借景を積極的に取り込むなという話と矛盾する。)

織部は自邸の庭を俯瞰して、嶋本屋敷・宗竺屋敷の庭と同じように、路地が庭の一部であることに気づいていただろう。路地は、庭の構成上重要な位置を占めるが、あくまで庭の一要素である。さらに、建物に対応する空間(庭)に、いかに配置させるかも当然考えていただだろう。茶の湯の路地という狭い枠の中で考えるのではなく、庭全体としての構成を見据えていたと思われる。織部が、路地について錯綜することを述べているように感じるのは、もしかすると、庭という視点を交えて語っていたからかもしれない。