江戸の植木屋 その1

・植木屋の成立と伊藤伊兵衛

江戸の町に植木屋が増え始めたのは、明暦の大火(1657年)後のことで、町の復興途上において起きた造園ブームによって、植木の需要が発生したからである。当初、京都北野や大坂天満・高津などから庭師及び植木屋が大挙して江戸に下り、下谷池の端・四谷伝馬町・芝明神三島町などで営業を開始、作庭や庭の管理などを行なった。それに伴い、江戸近郊の百姓たちも積極的に植木の生産に従事、農業との兼業をやめ、植木屋一本で生計を立てようとする者が現れた。中でも染井の伊藤伊兵衛は、「霧島屋」と名乗ってツツジ類を中心に扱う植木屋に転業し、商売を拡張していった。

伊藤伊兵衛は、江戸時代の初期(十七世紀中頃から十八世紀中頃まで)の園芸界をリードした人物と言える。伊藤伊兵衛に注目するのは、単に彼が植物に深い造詣を持っていただけでなく、その時々の流行を的確に把握したり、また、それらを分析してビジネスとして成立させる能力に長けていたからである。なお、伊藤家では、主が変わっても代々「伊兵衛」を名乗り、受け継がれたようで、園芸に関わる重要人物として、歴史上、度々名前が登場する。

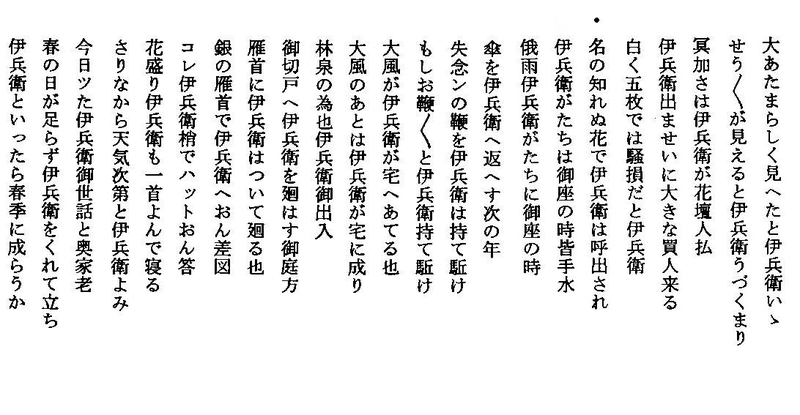

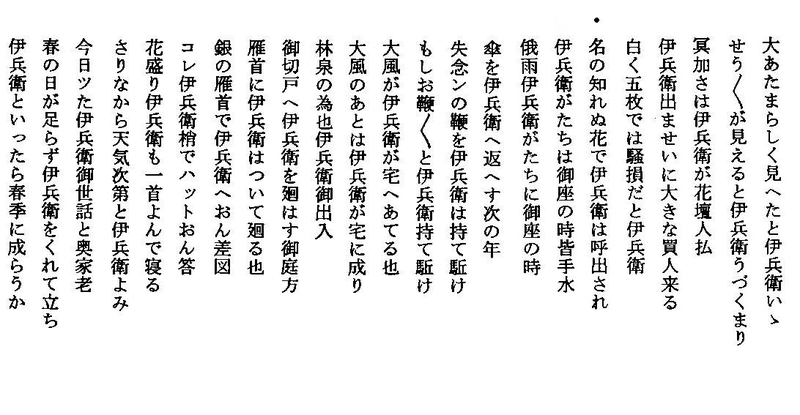

伊藤伊兵衛が江戸でどのような評価をされていたかは、右の川柳によってわかる。丸印は将軍吉宗からのもの。まだ他にも川柳があり、江戸で伊兵衛を知らぬものはいなかったと言ってもよい。

伊藤伊兵衛が江戸でどのような評価をされていたかは、右の川柳によってわかる。丸印は将軍吉宗からのもの。まだ他にも川柳があり、江戸で伊兵衛を知らぬものはいなかったと言ってもよい。

江戸の町に植木屋が増え始めたのは、明暦の大火(1657年)後のことで、町の復興途上において起きた造園ブームによって、植木の需要が発生したからである。当初、京都北野や大坂天満・高津などから庭師及び植木屋が大挙して江戸に下り、下谷池の端・四谷伝馬町・芝明神三島町などで営業を開始、作庭や庭の管理などを行なった。それに伴い、江戸近郊の百姓たちも積極的に植木の生産に従事、農業との兼業をやめ、植木屋一本で生計を立てようとする者が現れた。中でも染井の伊藤伊兵衛は、「霧島屋」と名乗ってツツジ類を中心に扱う植木屋に転業し、商売を拡張していった。

伊藤伊兵衛は、江戸時代の初期(十七世紀中頃から十八世紀中頃まで)の園芸界をリードした人物と言える。伊藤伊兵衛に注目するのは、単に彼が植物に深い造詣を持っていただけでなく、その時々の流行を的確に把握したり、また、それらを分析してビジネスとして成立させる能力に長けていたからである。なお、伊藤家では、主が変わっても代々「伊兵衛」を名乗り、受け継がれたようで、園芸に関わる重要人物として、歴史上、度々名前が登場する。

伊藤伊兵衛が江戸でどのような評価をされていたかは、右の川柳によってわかる。丸印は将軍吉宗からのもの。まだ他にも川柳があり、江戸で伊兵衛を知らぬものはいなかったと言ってもよい。

伊藤伊兵衛が江戸でどのような評価をされていたかは、右の川柳によってわかる。丸印は将軍吉宗からのもの。まだ他にも川柳があり、江戸で伊兵衛を知らぬものはいなかったと言ってもよい。 初代伊藤伊兵衛(猪兵衛)は、もともとは藤堂藩の下屋敷に出入りし、庭掃除などをしていた百姓であった。木村陽二郎氏は、『江戸期のナチュラリスト』のなかで、伊藤伊兵衛は忍者の出であると推測しているが、いわゆる無学の水飲み百姓でなかったことは確かだろう。屋敷の主である藤堂高久は、剛毅な性質といわれているものの庭の花には関心が高かったとみえ、頻繁に庭の模様替えをした。そのため、花の終わった草木は、いとも簡単に打ち捨てられるので、伊兵衛はそれを持ち帰り自分の畑に植えた。そうして集めていくうちに、かなりの量と種類がストックされ、特にツツジ類が増えた。貞享年間(十七世紀後半)にはついに、百姓との兼業をやめて植木屋専業になった。百姓から転業した伊藤伊兵衛は、その後一心に植木の栽培に励み、植物の分類、植栽や管理などに関する専門的な見識を深めていった。

そして、ツツジ類の栽培に精通していた三代目伊藤伊兵衛(三之烝)は、ツツジの異種を集大成した『錦繍枕』を元禄五年(1692)に版行した。この『錦繍枕』には、ツツジ173、サツキ161、桂334点の花形を厳密な規格を設けた上で記載している。その際、三之烝は、深山、辺境、海外などの希少種をも視野にいれ、一品一品に関して、類稀な見識を披露している。また、『錦繍枕』は、ツツジの花の大きさや斑模様など詳細にわたる専門的記述にもかかわらず、図を掲載し、仮名入りの表現形式を取り、「わかりやすさ」に重点を置いて編集していることがわかる。

誰もが参考にできるようにという姿勢は、『錦繍枕』刊行から三年後、武陽染井野人三之烝という名前で出版した『花壇地錦抄』にもそのまま受け継がれた。その序文には、畑仕事のあいまに、植物を集め育てた自身の経験もとに、できるだけ易しくという配慮が示されている。『花壇地錦抄』は、六巻に分かれ、ボタン、シャクヤク、ツツジ、サツキ、ツバキ、キク、ウメ、サクラ、カエデなどの品名を列挙し、その394品について、詳細な性状や経験による栽培方法が記載されている。

三代目伊藤伊兵衛は、このように園芸技術に秀でていた上に、植物の流行にも敏感で、ツツジが世間に流行することを見通していた。そこで、植木屋の屋号を「霧島屋」(俗称「つつじ屋」)とし、さらに、『錦繍枕』の第一巻の最初に、さりげなくキリシマツツジを掲載し、自店のPRをしている。こうしたことから考えても、伊兵衛は、絵心があって文章を書く教養も身につけた植木屋で、後年、ツツジ人気を独り占めするという、商才にかけても一級の人物であったことがわかる。

そして、ツツジ類の栽培に精通していた三代目伊藤伊兵衛(三之烝)は、ツツジの異種を集大成した『錦繍枕』を元禄五年(1692)に版行した。この『錦繍枕』には、ツツジ173、サツキ161、桂334点の花形を厳密な規格を設けた上で記載している。その際、三之烝は、深山、辺境、海外などの希少種をも視野にいれ、一品一品に関して、類稀な見識を披露している。また、『錦繍枕』は、ツツジの花の大きさや斑模様など詳細にわたる専門的記述にもかかわらず、図を掲載し、仮名入りの表現形式を取り、「わかりやすさ」に重点を置いて編集していることがわかる。

誰もが参考にできるようにという姿勢は、『錦繍枕』刊行から三年後、武陽染井野人三之烝という名前で出版した『花壇地錦抄』にもそのまま受け継がれた。その序文には、畑仕事のあいまに、植物を集め育てた自身の経験もとに、できるだけ易しくという配慮が示されている。『花壇地錦抄』は、六巻に分かれ、ボタン、シャクヤク、ツツジ、サツキ、ツバキ、キク、ウメ、サクラ、カエデなどの品名を列挙し、その394品について、詳細な性状や経験による栽培方法が記載されている。

三代目伊藤伊兵衛は、このように園芸技術に秀でていた上に、植物の流行にも敏感で、ツツジが世間に流行することを見通していた。そこで、植木屋の屋号を「霧島屋」(俗称「つつじ屋」)とし、さらに、『錦繍枕』の第一巻の最初に、さりげなくキリシマツツジを掲載し、自店のPRをしている。こうしたことから考えても、伊兵衛は、絵心があって文章を書く教養も身につけた植木屋で、後年、ツツジ人気を独り占めするという、商才にかけても一級の人物であったことがわかる。

・江戸随一の植木屋 江戸名所図絵より

三之烝(三代伊兵衛)の没後、伊藤伊兵衛の名前を再び世に知らしめたのは、五代目の伊藤伊兵衛(政武)であった。政武は、将軍吉宗の訪問を受け、江戸城内への立ち入りを許されたばかりでなく、当時珍しかったトウカエデを吉宗から拝領するなど、江戸随一の植木屋という名声をほしいままにした。この伊兵衛も、時代の流れを先取りし、世の中の要請を的確に捕らえ、商売に生かしていった。たとえば、宝永七年(1710)、『花壇地錦抄』に自筆の絵を添え、補充した『増補地錦抄』を刊行した。そして、享保四年(1719)には、『増補地錦抄』にさらに草木の種類を増やした『広益地錦抄』を刊行。この『広益地錦抄』は、広益という名が示すように、薬草を中心とした園芸書である。将軍吉宗が展開した、国産生薬の開発と増産による金銀流出の防止策に添うかたちで、薬草栽培に並々ならぬ関心を示している。そして、彼は、薬草の種類や栽培法、効用などを広く庶民に読まれるよう、平昜な解説を試みている。 なお、政武がもっとも関心を持ったのはカエデであろう。元禄年間には『歌僊楓集』カエデ三六点の葉を原寸で彩色し、絵には源氏名を付け、その名の由来を示す古歌や特性を添えた稿本(印刷された本に対して、筆写されている本を指す)を残している。続いて宝永年間には、同じようにカエデ三六点を写した『新歌僊楓集』、そして享保年間末には、カエデ二八点を同様にまとめた『追加楓集』を編さんした。これら歌僊楓三部作のカエデは合計で100品(百色カエデ)となった。『追加楓集』の巻頭には吉宗から拝領したカエデの図を描かせ、頌布を許された感激を添書きしている。さらに、政武は、『広益地錦抄』の巻の三に『歌仙もみぢ集』という薬草とは直接関係ない巻を入れているが、これは吉宗のカエデへの執心を意識してのことのようにも思える。

三之烝(三代伊兵衛)の没後、伊藤伊兵衛の名前を再び世に知らしめたのは、五代目の伊藤伊兵衛(政武)であった。政武は、将軍吉宗の訪問を受け、江戸城内への立ち入りを許されたばかりでなく、当時珍しかったトウカエデを吉宗から拝領するなど、江戸随一の植木屋という名声をほしいままにした。この伊兵衛も、時代の流れを先取りし、世の中の要請を的確に捕らえ、商売に生かしていった。たとえば、宝永七年(1710)、『花壇地錦抄』に自筆の絵を添え、補充した『増補地錦抄』を刊行した。そして、享保四年(1719)には、『増補地錦抄』にさらに草木の種類を増やした『広益地錦抄』を刊行。この『広益地錦抄』は、広益という名が示すように、薬草を中心とした園芸書である。将軍吉宗が展開した、国産生薬の開発と増産による金銀流出の防止策に添うかたちで、薬草栽培に並々ならぬ関心を示している。そして、彼は、薬草の種類や栽培法、効用などを広く庶民に読まれるよう、平昜な解説を試みている。 なお、政武がもっとも関心を持ったのはカエデであろう。元禄年間には『歌僊楓集』カエデ三六点の葉を原寸で彩色し、絵には源氏名を付け、その名の由来を示す古歌や特性を添えた稿本(印刷された本に対して、筆写されている本を指す)を残している。続いて宝永年間には、同じようにカエデ三六点を写した『新歌僊楓集』、そして享保年間末には、カエデ二八点を同様にまとめた『追加楓集』を編さんした。これら歌僊楓三部作のカエデは合計で100品(百色カエデ)となった。『追加楓集』の巻頭には吉宗から拝領したカエデの図を描かせ、頌布を許された感激を添書きしている。さらに、政武は、『広益地錦抄』の巻の三に『歌仙もみぢ集』という薬草とは直接関係ない巻を入れているが、これは吉宗のカエデへの執心を意識してのことのようにも思える。

また、吉宗の関心の高い薬草を取り上げたことについても、見方によっては権力者へのおもねりと言えなくもない。しかし、『広益地錦抄』の序文を見ると、政武の植物に対する造詣が著しく深いことがわかる。安っぽい動機からではなく、大勢の人々の役に立つようにという真摯な姿勢がうかがえる。彼の研究は、薬としての効用だけではなく、もっと広く、今で言う、アロマセラピー(芳香療法)やホーティカルチュラルセラピー(園芸療法)の範疇にまで及んだ。たとえばその序文には、珍しい植物を庭に植えて鑑賞し、香りを嗅げば、気がまぎれ、心を癒す効果があるなどと書いてある。また、享保一八年(1730)に刊行した『地錦抄附録』の巻末には、「自分の育てた花を誉め、他人の花を貶すのは、本当に花を愛する人ではない、花を楽しむためには慢心は無益である」と花づくりの心得なども述べている。名声を得た後も、慢心の無益を人にも説き、自身に対しても自戒を込めて書いている伊藤伊兵衛政武、序文はその人柄の一端を示していて興味深い。

三之烝(三代伊兵衛)の没後、伊藤伊兵衛の名前を再び世に知らしめたのは、五代目の伊藤伊兵衛(政武)であった。政武は、将軍吉宗の訪問を受け、江戸城内への立ち入りを許されたばかりでなく、当時珍しかったトウカエデを吉宗から拝領するなど、江戸随一の植木屋という名声をほしいままにした。この伊兵衛も、時代の流れを先取りし、世の中の要請を的確に捕らえ、商売に生かしていった。たとえば、宝永七年(1710)、『花壇地錦抄』に自筆の絵を添え、補充した『増補地錦抄』を刊行した。そして、享保四年(1719)には、『増補地錦抄』にさらに草木の種類を増やした『広益地錦抄』を刊行。この『広益地錦抄』は、広益という名が示すように、薬草を中心とした園芸書である。将軍吉宗が展開した、国産生薬の開発と増産による金銀流出の防止策に添うかたちで、薬草栽培に並々ならぬ関心を示している。そして、彼は、薬草の種類や栽培法、効用などを広く庶民に読まれるよう、平昜な解説を試みている。 なお、政武がもっとも関心を持ったのはカエデであろう。元禄年間には『歌僊楓集』カエデ三六点の葉を原寸で彩色し、絵には源氏名を付け、その名の由来を示す古歌や特性を添えた稿本(印刷された本に対して、筆写されている本を指す)を残している。続いて宝永年間には、同じようにカエデ三六点を写した『新歌僊楓集』、そして享保年間末には、カエデ二八点を同様にまとめた『追加楓集』を編さんした。これら歌僊楓三部作のカエデは合計で100品(百色カエデ)となった。『追加楓集』の巻頭には吉宗から拝領したカエデの図を描かせ、頌布を許された感激を添書きしている。さらに、政武は、『広益地錦抄』の巻の三に『歌仙もみぢ集』という薬草とは直接関係ない巻を入れているが、これは吉宗のカエデへの執心を意識してのことのようにも思える。

三之烝(三代伊兵衛)の没後、伊藤伊兵衛の名前を再び世に知らしめたのは、五代目の伊藤伊兵衛(政武)であった。政武は、将軍吉宗の訪問を受け、江戸城内への立ち入りを許されたばかりでなく、当時珍しかったトウカエデを吉宗から拝領するなど、江戸随一の植木屋という名声をほしいままにした。この伊兵衛も、時代の流れを先取りし、世の中の要請を的確に捕らえ、商売に生かしていった。たとえば、宝永七年(1710)、『花壇地錦抄』に自筆の絵を添え、補充した『増補地錦抄』を刊行した。そして、享保四年(1719)には、『増補地錦抄』にさらに草木の種類を増やした『広益地錦抄』を刊行。この『広益地錦抄』は、広益という名が示すように、薬草を中心とした園芸書である。将軍吉宗が展開した、国産生薬の開発と増産による金銀流出の防止策に添うかたちで、薬草栽培に並々ならぬ関心を示している。そして、彼は、薬草の種類や栽培法、効用などを広く庶民に読まれるよう、平昜な解説を試みている。 なお、政武がもっとも関心を持ったのはカエデであろう。元禄年間には『歌僊楓集』カエデ三六点の葉を原寸で彩色し、絵には源氏名を付け、その名の由来を示す古歌や特性を添えた稿本(印刷された本に対して、筆写されている本を指す)を残している。続いて宝永年間には、同じようにカエデ三六点を写した『新歌僊楓集』、そして享保年間末には、カエデ二八点を同様にまとめた『追加楓集』を編さんした。これら歌僊楓三部作のカエデは合計で100品(百色カエデ)となった。『追加楓集』の巻頭には吉宗から拝領したカエデの図を描かせ、頌布を許された感激を添書きしている。さらに、政武は、『広益地錦抄』の巻の三に『歌仙もみぢ集』という薬草とは直接関係ない巻を入れているが、これは吉宗のカエデへの執心を意識してのことのようにも思える。また、吉宗の関心の高い薬草を取り上げたことについても、見方によっては権力者へのおもねりと言えなくもない。しかし、『広益地錦抄』の序文を見ると、政武の植物に対する造詣が著しく深いことがわかる。安っぽい動機からではなく、大勢の人々の役に立つようにという真摯な姿勢がうかがえる。彼の研究は、薬としての効用だけではなく、もっと広く、今で言う、アロマセラピー(芳香療法)やホーティカルチュラルセラピー(園芸療法)の範疇にまで及んだ。たとえばその序文には、珍しい植物を庭に植えて鑑賞し、香りを嗅げば、気がまぎれ、心を癒す効果があるなどと書いてある。また、享保一八年(1730)に刊行した『地錦抄附録』の巻末には、「自分の育てた花を誉め、他人の花を貶すのは、本当に花を愛する人ではない、花を楽しむためには慢心は無益である」と花づくりの心得なども述べている。名声を得た後も、慢心の無益を人にも説き、自身に対しても自戒を込めて書いている伊藤伊兵衛政武、序文はその人柄の一端を示していて興味深い。

・植木屋の種類 人倫訓蒙図彙 より

江戸には、実に多くの植木屋があって、規模、内容ともに世界一の折り紙がつけられていた。その辺りのことは、幕末に染井村(現在の駒込周辺)を訪れ「村全体が多くの苗樹園で網羅され、それらを連絡する一直線の道が、1マイル(約1.6㎞)以上もつづいている。私は世界のどこへ行っても、こんなに大規模に、売物の植物を栽培しているのを見たことがない。植木屋はそれぞれ、3、4エーカー(約1.2~1.6ha)の地域を占め、鉢植えや露地植えのいずれも、数千の植物がよく管理されている。どの植木屋も大同小異なので、その一つを記述すれば、全体の巧みな趣向がわかるだろう」(『江戸と北京』三宅馨訳)というローバト・フォーチュンの記述からもうかがえる。

江戸には、実に多くの植木屋があって、規模、内容ともに世界一の折り紙がつけられていた。その辺りのことは、幕末に染井村(現在の駒込周辺)を訪れ「村全体が多くの苗樹園で網羅され、それらを連絡する一直線の道が、1マイル(約1.6㎞)以上もつづいている。私は世界のどこへ行っても、こんなに大規模に、売物の植物を栽培しているのを見たことがない。植木屋はそれぞれ、3、4エーカー(約1.2~1.6ha)の地域を占め、鉢植えや露地植えのいずれも、数千の植物がよく管理されている。どの植木屋も大同小異なので、その一つを記述すれば、全体の巧みな趣向がわかるだろう」(『江戸と北京』三宅馨訳)というローバト・フォーチュンの記述からもうかがえる。

江戸には、実に多くの植木屋があって、規模、内容ともに世界一の折り紙がつけられていた。その辺りのことは、幕末に染井村(現在の駒込周辺)を訪れ「村全体が多くの苗樹園で網羅され、それらを連絡する一直線の道が、1マイル(約1.6㎞)以上もつづいている。私は世界のどこへ行っても、こんなに大規模に、売物の植物を栽培しているのを見たことがない。植木屋はそれぞれ、3、4エーカー(約1.2~1.6ha)の地域を占め、鉢植えや露地植えのいずれも、数千の植物がよく管理されている。どの植木屋も大同小異なので、その一つを記述すれば、全体の巧みな趣向がわかるだろう」(『江戸と北京』三宅馨訳)というローバト・フォーチュンの記述からもうかがえる。

江戸には、実に多くの植木屋があって、規模、内容ともに世界一の折り紙がつけられていた。その辺りのことは、幕末に染井村(現在の駒込周辺)を訪れ「村全体が多くの苗樹園で網羅され、それらを連絡する一直線の道が、1マイル(約1.6㎞)以上もつづいている。私は世界のどこへ行っても、こんなに大規模に、売物の植物を栽培しているのを見たことがない。植木屋はそれぞれ、3、4エーカー(約1.2~1.6ha)の地域を占め、鉢植えや露地植えのいずれも、数千の植物がよく管理されている。どの植木屋も大同小異なので、その一つを記述すれば、全体の巧みな趣向がわかるだろう」(『江戸と北京』三宅馨訳)というローバト・フォーチュンの記述からもうかがえる。 さて、一口に植木屋といっても、庭木を中心に扱う者、鉢物を得意とする者、奇品を作る者、特定の園芸植物だけを扱いその収集・培養に努める者、さらに広大な花園や苗圃を持って植木を生産する者、街で草花や鉢植えを売り歩く者、出入りの屋敷で植木の手入れをして賃金を得る者など、江戸に植木屋が増えるにしたがって、植木屋にも職業と階層の分化が生じた。これは、江戸の町が繁栄して人々の生活が豊かになり、植木や花の需要が増大するとともに、それに付随するニーズが多様化したからであろう。

さて、一口に植木屋といっても、庭木を中心に扱う者、鉢物を得意とする者、奇品を作る者、特定の園芸植物だけを扱いその収集・培養に努める者、さらに広大な花園や苗圃を持って植木を生産する者、街で草花や鉢植えを売り歩く者、出入りの屋敷で植木の手入れをして賃金を得る者など、江戸に植木屋が増えるにしたがって、植木屋にも職業と階層の分化が生じた。これは、江戸の町が繁栄して人々の生活が豊かになり、植木や花の需要が増大するとともに、それに付随するニーズが多様化したからであろう。植木屋がいつごろから分化していったかは、かなり早い時期からだと推測される。前述の伊藤伊兵衛は、植木屋として植木花卉類の生産と販売はもとより、大名屋敷の維持管理に至るすべてを手がけており、十七世紀中頃まで、まだハッキリとは分化していなかった可能性もある。しかし、『人倫訓蒙図彙』(元禄年間開版)を見ると、「庭造」と「植木や」とが出ていることから、十七世紀末頃には、植木屋と庭師とがはっきり分かれていたものと考えられる。さらに、十八世紀半ばには、植木の生産者と販売者とが分かれ、また、それぞれについても更に専門別に分かれていった。それは、江戸の植木の流行で、「地植え」に加えて「鉢植え」が増加し、いわゆる園芸ブームが起きたからである。それによって植木の需要が多様化し、植木屋は得意な分野を中心に商売を展開せざるを得なくなっていった。

では、植木屋の種類がどのくらいあったかというと、水野忠暁の『草木錦葉集』(文政年間出版)によれば、①奇品(かわりもの)を売買する者、②産物を覚て売買する者、③松作りといへど小松根曲上り斗を作る者、④大石台植庭木斗を作るもの、⑤幹を曲あら作り斗をする者、⑥椿山茶花等を作る者、⑦梅桜の類を作る者、⑧地植斗をする者、⑨庭造にも茶の庭を造る者、⑩岩石庭とて岩ぐみ其外石をたくみつかふ者、以上十種もの植木屋をあげている。また、流派の違いなどもあって、実際にはさらに五六十に細かく分類されていたようだ。

では、植木屋の種類がどのくらいあったかというと、水野忠暁の『草木錦葉集』(文政年間出版)によれば、①奇品(かわりもの)を売買する者、②産物を覚て売買する者、③松作りといへど小松根曲上り斗を作る者、④大石台植庭木斗を作るもの、⑤幹を曲あら作り斗をする者、⑥椿山茶花等を作る者、⑦梅桜の類を作る者、⑧地植斗をする者、⑨庭造にも茶の庭を造る者、⑩岩石庭とて岩ぐみ其外石をたくみつかふ者、以上十種もの植木屋をあげている。また、流派の違いなどもあって、実際にはさらに五六十に細かく分類されていたようだ。次に、植木屋がどこにあったかということだが、巣鴨、染井、駒込、小石川、千駄木、田畑、根岸、三河島、本所、向島、亀井戸、また四谷、赤坂、青山、麻布、芝、目黒など江戸周辺に数多く分布していた。そして現代でも、たとえば、郊外の大型園芸ショップなどが一種行楽地化しているように、当時も大勢の人々が詰めかけたようだ。来訪者は上は将軍から下は長屋住まいの庶民までと幅広く、見る対象もサクラソウのような草花から、ボタン、ツツジ、ハナショウブ、アサガオ、そして菊人形……と、四季折々の花を楽しんだ。