元禄躑躅

元禄時代(1688~1703年) といえば、町人が台頭し、現世的、遊楽的なムードが支配した時代である。この時代にピークを極めたツツジは、それ以前に流行したツバキやボタンとは一味違って、庶民的な色合いが強かった。この時期のツツジの流行に一役も二役も買ったのが、例によって当時の園芸界でオピニオンリーダーとして名を馳せた、好事家の一団であった。彼らは美しい花、珍しい花を探し求めることにどこまでも貪欲だった。交通網も発達していない17世紀に薩摩や南西諸島などの深山、辺境の地はおろか、遠く琉球や朝鮮半島にまで人をやって珍花・名花を集めて回ったという。そのあくなき執念には本当に驚かされる。むろん無駄足になることもあるだろうし、せっかく探し当てて船に積み込んでも、今とは事情が違い日数のかかる船旅のこと、途中で枯らしてしまって無念の涙にくれるというようなことも少なくなかっただろう。そう考えれば、このツツジ探しに費やした人と金は生半可なものではなかったと思われる。

そうした好事家の代表が上方では、大阪在住の水野元勝( 日本最古の園芸書である『花壇網目』の著者) であり、江戸では、このシリーズにも度々登場する染井の植木商、三代目伊藤伊兵衛三之丞であった。特に伊兵衛は商売の出発点から、すでにツツジとは縁が深い人物ともいえる。もともと伊藤家は、染井に住む百姓で、代々藤堂家下屋敷に庭師として出入りしていたと言われる家系である。そして、主の藤堂高久が花の時期が過ぎて打ち捨てた草木をを持ち帰って、自分の庭に溜め育てた。次第にキリシマツツジ、ツバキ、シャクナゲ、カエデなどの品種が増え、それが質量ともに一定のレベルに達したの見極めた上で、植木屋を開業した。余談だが、染井の藤堂家下屋敷は三万二千坪もの広大な敷地を持ち、四季折々、趣向を凝らした庭を作って客をもてなすなど、相当な庭自慢だったらしい。それだけ広い庭であれば、ツツジのように群生で見せる樹木は夥しい数が入っていただろうし、だからこそ、主の高久が廃品扱いした草木の集成で、堂々植木屋が開けるほどであったのだろう。それにしても、伊兵衛が発案したこの「リサイクル植木屋」、ほとんど元手をかけずに開業できたわけで、目先の効くこと、やはりただ者ではない。

その後は明暦の大火により、庭木の需要が急増したのにうまく対応して、百姓の仕事はやめて植木屋専業となった。その時店の顔ともいうべき商品はキリシマツツジで、店の屋号もズバリ「霧島屋」と命名。そのため世間の人々は「つつじ屋」の俗称で呼び習わしたというが、この一事をもってしても伊兵衛とツツジの関係の深さがわかる。確かに享保期に描かれた、「霧島屋」の敷地内の様子を克明に描いた「武江染井翻紅軒霧島之図」を見ると、確かに明暦二年の頃に「霧島屋」に下ってきたというキリシマツツジの名品(虎松・無三・面向と名づけられた三品) の所在が記され、他にもサツキやウンゼンツツジなどが、かなり大量に植えられていたことがわかる。

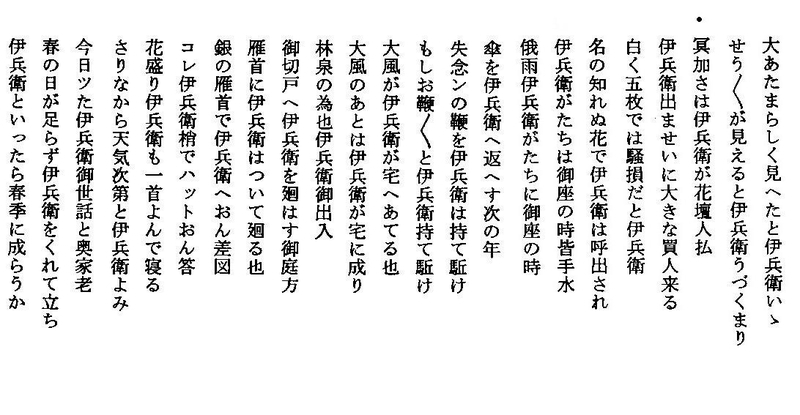

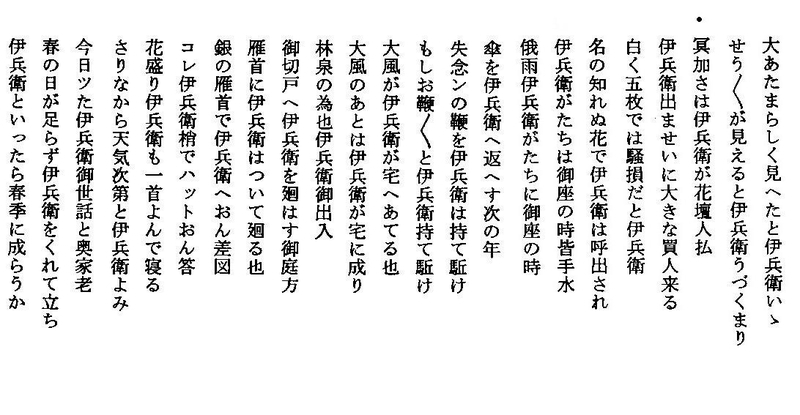

いずれにしろ伊藤伊兵衛三之丞は器量、教養ともに傑出し、単に腕のいい庭師、商売上手で終わるような男ではなかった。彼の名が後世まで長く残っているのは、研究者として当代切っての力量を見せた功績が大きい。自らが集めた内外のサツキやツツジ類三百数十種を列挙、さらに一品ごとの特性までも記録した労作『錦繍枕』(1692)を刊行。ここに至って江戸在住の花好きはもちろん、遠方に住む園芸マニアたちも、商用や参勤交代の供などで訪れた折りには、必ずや「霧島屋」に立ち寄り、流行の品々を買い求めて国許へ運び、ツツジの全国的な流行の先鞭をつけた。今なら通販という手もあるが、そこは江戸時代のこと「霧島屋」はマニアにとってあこがれの大店。そこで手に入れた花木といえば、さぞかし鼻が高かったのではないか。食べ物や小物の類とは違ってうまくか根づけば子や孫の代まで楽しめる。江戸みやげは「つつじ屋」でというのもうなずける話だ。また、その後を継いだ伊兵衛政武も先代に勝るとも劣らぬ人物で、家業、研究の両面に心血をそそぎ、亨保年間には将軍吉宗が店を訪問、二時間ほど遊覧した末、キリシマツツジ、オランダツツジ、ノダフジなど二十九点を御用木に命じられるという大変な栄誉に浴するまでになった。ちなみに「冥加さは伊兵衛が花壇人払ひ」という川柳はこの時のことを詠んだ句である。

いずれにしろ伊藤伊兵衛三之丞は器量、教養ともに傑出し、単に腕のいい庭師、商売上手で終わるような男ではなかった。彼の名が後世まで長く残っているのは、研究者として当代切っての力量を見せた功績が大きい。自らが集めた内外のサツキやツツジ類三百数十種を列挙、さらに一品ごとの特性までも記録した労作『錦繍枕』(1692)を刊行。ここに至って江戸在住の花好きはもちろん、遠方に住む園芸マニアたちも、商用や参勤交代の供などで訪れた折りには、必ずや「霧島屋」に立ち寄り、流行の品々を買い求めて国許へ運び、ツツジの全国的な流行の先鞭をつけた。今なら通販という手もあるが、そこは江戸時代のこと「霧島屋」はマニアにとってあこがれの大店。そこで手に入れた花木といえば、さぞかし鼻が高かったのではないか。食べ物や小物の類とは違ってうまくか根づけば子や孫の代まで楽しめる。江戸みやげは「つつじ屋」でというのもうなずける話だ。また、その後を継いだ伊兵衛政武も先代に勝るとも劣らぬ人物で、家業、研究の両面に心血をそそぎ、亨保年間には将軍吉宗が店を訪問、二時間ほど遊覧した末、キリシマツツジ、オランダツツジ、ノダフジなど二十九点を御用木に命じられるという大変な栄誉に浴するまでになった。ちなみに「冥加さは伊兵衛が花壇人払ひ」という川柳はこの時のことを詠んだ句である。

元禄時代(1688~1703年) といえば、町人が台頭し、現世的、遊楽的なムードが支配した時代である。この時代にピークを極めたツツジは、それ以前に流行したツバキやボタンとは一味違って、庶民的な色合いが強かった。この時期のツツジの流行に一役も二役も買ったのが、例によって当時の園芸界でオピニオンリーダーとして名を馳せた、好事家の一団であった。彼らは美しい花、珍しい花を探し求めることにどこまでも貪欲だった。交通網も発達していない17世紀に薩摩や南西諸島などの深山、辺境の地はおろか、遠く琉球や朝鮮半島にまで人をやって珍花・名花を集めて回ったという。そのあくなき執念には本当に驚かされる。むろん無駄足になることもあるだろうし、せっかく探し当てて船に積み込んでも、今とは事情が違い日数のかかる船旅のこと、途中で枯らしてしまって無念の涙にくれるというようなことも少なくなかっただろう。そう考えれば、このツツジ探しに費やした人と金は生半可なものではなかったと思われる。

そうした好事家の代表が上方では、大阪在住の水野元勝( 日本最古の園芸書である『花壇網目』の著者) であり、江戸では、このシリーズにも度々登場する染井の植木商、三代目伊藤伊兵衛三之丞であった。特に伊兵衛は商売の出発点から、すでにツツジとは縁が深い人物ともいえる。もともと伊藤家は、染井に住む百姓で、代々藤堂家下屋敷に庭師として出入りしていたと言われる家系である。そして、主の藤堂高久が花の時期が過ぎて打ち捨てた草木をを持ち帰って、自分の庭に溜め育てた。次第にキリシマツツジ、ツバキ、シャクナゲ、カエデなどの品種が増え、それが質量ともに一定のレベルに達したの見極めた上で、植木屋を開業した。余談だが、染井の藤堂家下屋敷は三万二千坪もの広大な敷地を持ち、四季折々、趣向を凝らした庭を作って客をもてなすなど、相当な庭自慢だったらしい。それだけ広い庭であれば、ツツジのように群生で見せる樹木は夥しい数が入っていただろうし、だからこそ、主の高久が廃品扱いした草木の集成で、堂々植木屋が開けるほどであったのだろう。それにしても、伊兵衛が発案したこの「リサイクル植木屋」、ほとんど元手をかけずに開業できたわけで、目先の効くこと、やはりただ者ではない。

その後は明暦の大火により、庭木の需要が急増したのにうまく対応して、百姓の仕事はやめて植木屋専業となった。その時店の顔ともいうべき商品はキリシマツツジで、店の屋号もズバリ「霧島屋」と命名。そのため世間の人々は「つつじ屋」の俗称で呼び習わしたというが、この一事をもってしても伊兵衛とツツジの関係の深さがわかる。確かに享保期に描かれた、「霧島屋」の敷地内の様子を克明に描いた「武江染井翻紅軒霧島之図」を見ると、確かに明暦二年の頃に「霧島屋」に下ってきたというキリシマツツジの名品(虎松・無三・面向と名づけられた三品) の所在が記され、他にもサツキやウンゼンツツジなどが、かなり大量に植えられていたことがわかる。

いずれにしろ伊藤伊兵衛三之丞は器量、教養ともに傑出し、単に腕のいい庭師、商売上手で終わるような男ではなかった。彼の名が後世まで長く残っているのは、研究者として当代切っての力量を見せた功績が大きい。自らが集めた内外のサツキやツツジ類三百数十種を列挙、さらに一品ごとの特性までも記録した労作『錦繍枕』(1692)を刊行。ここに至って江戸在住の花好きはもちろん、遠方に住む園芸マニアたちも、商用や参勤交代の供などで訪れた折りには、必ずや「霧島屋」に立ち寄り、流行の品々を買い求めて国許へ運び、ツツジの全国的な流行の先鞭をつけた。今なら通販という手もあるが、そこは江戸時代のこと「霧島屋」はマニアにとってあこがれの大店。そこで手に入れた花木といえば、さぞかし鼻が高かったのではないか。食べ物や小物の類とは違ってうまくか根づけば子や孫の代まで楽しめる。江戸みやげは「つつじ屋」でというのもうなずける話だ。また、その後を継いだ伊兵衛政武も先代に勝るとも劣らぬ人物で、家業、研究の両面に心血をそそぎ、亨保年間には将軍吉宗が店を訪問、二時間ほど遊覧した末、キリシマツツジ、オランダツツジ、ノダフジなど二十九点を御用木に命じられるという大変な栄誉に浴するまでになった。ちなみに「冥加さは伊兵衛が花壇人払ひ」という川柳はこの時のことを詠んだ句である。

いずれにしろ伊藤伊兵衛三之丞は器量、教養ともに傑出し、単に腕のいい庭師、商売上手で終わるような男ではなかった。彼の名が後世まで長く残っているのは、研究者として当代切っての力量を見せた功績が大きい。自らが集めた内外のサツキやツツジ類三百数十種を列挙、さらに一品ごとの特性までも記録した労作『錦繍枕』(1692)を刊行。ここに至って江戸在住の花好きはもちろん、遠方に住む園芸マニアたちも、商用や参勤交代の供などで訪れた折りには、必ずや「霧島屋」に立ち寄り、流行の品々を買い求めて国許へ運び、ツツジの全国的な流行の先鞭をつけた。今なら通販という手もあるが、そこは江戸時代のこと「霧島屋」はマニアにとってあこがれの大店。そこで手に入れた花木といえば、さぞかし鼻が高かったのではないか。食べ物や小物の類とは違ってうまくか根づけば子や孫の代まで楽しめる。江戸みやげは「つつじ屋」でというのもうなずける話だ。また、その後を継いだ伊兵衛政武も先代に勝るとも劣らぬ人物で、家業、研究の両面に心血をそそぎ、亨保年間には将軍吉宗が店を訪問、二時間ほど遊覧した末、キリシマツツジ、オランダツツジ、ノダフジなど二十九点を御用木に命じられるという大変な栄誉に浴するまでになった。ちなみに「冥加さは伊兵衛が花壇人払ひ」という川柳はこの時のことを詠んだ句である。ツツジは庶民の花

このように江戸時代に一代ブームを見せたツツジだが、日本人はいにしえの昔から、育てるのが容易で、多彩な色を楽しめるツツジを事のほか愛玩してきたようだ。『枕草紙』や『源氏物語』の記述から見て、平安の都が赤、白、紫、橙、と色とりどりのツツジで覆われていたことはほぼ間違いないと思われる。また、鎌倉前期の著名な歌人、藤原定家が残した『明月記』にはよほどうれしかったのか「清定朝臣」という人物から「八重躑躅花」を手土産にもらったことが書かれている。さらに室町時代には、政治は放擲して趣味の世界に生きた八代将軍義政が、目をつけたツツジの名品を寺から献上させ、名高い「花の御所」に植えさせたと言われている。

なお、江戸時代にはツツジとサツキはさほど区別されていなかった。両者が識別されるようになったのは、サツキが流行した明治三十年代以降のことである。江戸末期のサツキの品種は、百五十年前の元禄時代と比べてほとんど増えなかった。サツキが注目されはじめたのは、明治十年代に盆栽が流行するようになってからである。当初はマツが主流で、ザクロが少しあとに流行し、これを追うようにサツキの人気が沸騰。サツキが盆栽として脚光を浴びたのは、花つきがよく、木の上にも下にも、表にも裏にも同じような花が均等に分布するという性質が、鉢物に向く植物がもともと少ない中で、重宝がられたためであろう。

元禄時代のツツジのもてはやされ方が、そうした中世までに見られる人気と最も違った点は、広く庶民を巻き込んだ裾野の広いブームが発生した点だろう。たとえば延宝五年(1677)の印本『秋の夜の友』には「世間では五月つつじが流行していて、貧しい人々はアワビ貝に植えてまでも愛好している。五月つつじを持てないのは人ではないという感じなので自分も買いに来た」というような内容が書かれている。今なら植木鉢の代わりになるようなアワビが買える人が、貧乏人だというのはちょっと解せないが、当時は猫の茶碗として使用された鮑貝がいくつも出土しているくらいだからで、さほど高価なものではなかったのかもしれない。

それはともかく、ツツジ類がこうして貴賤を問わず多くの人に愛された理由は、きれいな花が一年限りではなく、毎年楽しめること。花だけでなく葉や枝振りにもおもしろみがあり、多様な鑑賞法があること。さらに性状が良く、初心者でもわりあい簡単に世話ができることなどが考えられる。

このように江戸時代に一代ブームを見せたツツジだが、日本人はいにしえの昔から、育てるのが容易で、多彩な色を楽しめるツツジを事のほか愛玩してきたようだ。『枕草紙』や『源氏物語』の記述から見て、平安の都が赤、白、紫、橙、と色とりどりのツツジで覆われていたことはほぼ間違いないと思われる。また、鎌倉前期の著名な歌人、藤原定家が残した『明月記』にはよほどうれしかったのか「清定朝臣」という人物から「八重躑躅花」を手土産にもらったことが書かれている。さらに室町時代には、政治は放擲して趣味の世界に生きた八代将軍義政が、目をつけたツツジの名品を寺から献上させ、名高い「花の御所」に植えさせたと言われている。

なお、江戸時代にはツツジとサツキはさほど区別されていなかった。両者が識別されるようになったのは、サツキが流行した明治三十年代以降のことである。江戸末期のサツキの品種は、百五十年前の元禄時代と比べてほとんど増えなかった。サツキが注目されはじめたのは、明治十年代に盆栽が流行するようになってからである。当初はマツが主流で、ザクロが少しあとに流行し、これを追うようにサツキの人気が沸騰。サツキが盆栽として脚光を浴びたのは、花つきがよく、木の上にも下にも、表にも裏にも同じような花が均等に分布するという性質が、鉢物に向く植物がもともと少ない中で、重宝がられたためであろう。

元禄時代のツツジのもてはやされ方が、そうした中世までに見られる人気と最も違った点は、広く庶民を巻き込んだ裾野の広いブームが発生した点だろう。たとえば延宝五年(1677)の印本『秋の夜の友』には「世間では五月つつじが流行していて、貧しい人々はアワビ貝に植えてまでも愛好している。五月つつじを持てないのは人ではないという感じなので自分も買いに来た」というような内容が書かれている。今なら植木鉢の代わりになるようなアワビが買える人が、貧乏人だというのはちょっと解せないが、当時は猫の茶碗として使用された鮑貝がいくつも出土しているくらいだからで、さほど高価なものではなかったのかもしれない。

それはともかく、ツツジ類がこうして貴賤を問わず多くの人に愛された理由は、きれいな花が一年限りではなく、毎年楽しめること。花だけでなく葉や枝振りにもおもしろみがあり、多様な鑑賞法があること。さらに性状が良く、初心者でもわりあい簡単に世話ができることなどが考えられる。

下級武士のツツジ

さてその後はタチバナをはじめとする「金成樹ブーム」などに押されて、とりたてて目立った動きはなかった。( もっとも、庭木や鉢植えとしては、常に一定の人気を保っていたようだ)そんなツツジが再び園芸史上に華やかに登場するのは、幕末期に、江戸の名所の一つとして人気の高かった大久保百人町( 現在の新宿区百人町)のツツジである。天保七(1836 )に出版された「江戸名所図絵」に「大久保の映山紅(きりしま) は弥生の末を盛りとする。長丈余のもの数株(あまた)ありて、その紅艶を愛するの輩、ここに群遊す。花形微少(ちいさし)といへども、むらがり開きて、枝茎をかくす。さらに満庭紅をそそぐがごとく、夕陽に映じて錦繍の林をなす。この辺の壮観なるべし」とその美しさを讃えられた。当地は東西八間、南北二町(東西約十五m、南北約二百二十m)ほどの両側に数千本のツツジを見ることができるというので、シーズンになると江戸市中の人がわれもわれもと押しかけ、またたく間に江戸でも評判の一代名所となった。

さてその後はタチバナをはじめとする「金成樹ブーム」などに押されて、とりたてて目立った動きはなかった。( もっとも、庭木や鉢植えとしては、常に一定の人気を保っていたようだ)そんなツツジが再び園芸史上に華やかに登場するのは、幕末期に、江戸の名所の一つとして人気の高かった大久保百人町( 現在の新宿区百人町)のツツジである。天保七(1836 )に出版された「江戸名所図絵」に「大久保の映山紅(きりしま) は弥生の末を盛りとする。長丈余のもの数株(あまた)ありて、その紅艶を愛するの輩、ここに群遊す。花形微少(ちいさし)といへども、むらがり開きて、枝茎をかくす。さらに満庭紅をそそぐがごとく、夕陽に映じて錦繍の林をなす。この辺の壮観なるべし」とその美しさを讃えられた。当地は東西八間、南北二町(東西約十五m、南北約二百二十m)ほどの両側に数千本のツツジを見ることができるというので、シーズンになると江戸市中の人がわれもわれもと押しかけ、またたく間に江戸でも評判の一代名所となった。

中でも特に美しく株数の多かったのが、伊賀組同心飯島武右衛門の住まいで、その一軒だけで優に五十軒分以上の本数があったというから、かなりツツジに入れ込んでいたのだろう。ところでなぜ、下級武士の進む大久保弱百人町が、これほどのツツジの名所になったのだろうか。まさか、幕末の武士たちが、クリスマス時分の住宅街のライトアップよろしく、近所の家家に遅れをとるまいとせっせとツツジの栽培に励んでいたというわけでもあるまいに・・・。実はこれ、当時の下級武士にとっては手っ取り早く、しかも、体裁の良いアルバイトなのだった。江戸のガーデニングは当初から、武士、それも下級武士が底辺を支えたという事情があったが、それはあくまでも個人レベルでの内職と思われる。それがこの大久保百人町では、内職しているのを隠すどころか、隣近所が束になって、江戸市中に向けてアピールしたのだから、考えてみればかなり画期的なことではあった。幕府側ももっと早い時期ならお叱りの一言ぐらいはあったかもしれない。が、この頃になると幕府自体屋台骨が危うくなってきているわけで、下級武士がツツジなどを栽培して、生活の足しにするのなら、ことさら見苦しい行為でもなし。むしろ自分の食い扶持くらいはそれぞれの才覚で稼いでくれていたほうが安心、ということだったのだろう。別段お咎めはなかったようである。

ところで大久保百人町のツツジはその後も長く人々の支持を得ていたらしく、明治36年4月26日の都新聞に「ツツジ見物のために甲武鉄道が臨時列車を運転」とか「中百人町日出園、(三百年の古木あり)その他も開園」などという記事が見られる。江戸が明治に変わっても、市民の嗜好まではすぐには変わらなかったのだろう。そういえば、これは文政年間の話だが、松平大学頭上屋敷というから、同じ武士とはいっても少々レベルが違っている。『遊歴雑記』に大塚吹上という場所にある三町四方のこの上屋敷のツツジのことが書かれている。春には随分と見事だったようで「躑躅夥しく山に蹊につつじならずということなし」と、あたり一面ツツジが咲いている気配だ。ここでちょっと気になるのは「毎月巳の日は庭を開きて庶人に見せしむ」というくだりである。詳しいことは分からないが「巳の日」とわざわざ日を限り、しかも「諸人に」という言葉が使われているところを見ると、もしかすると松平大学頭という人物は、自慢の林泉を近隣の町人に無料公開していたものかもしれない。(実際、旗本の春田久啓のような先例もある)もし、そうだったとすればば、なかなか可愛げのある殿様ではないか。見物客の称賛の声は彼の耳に何を増して心地よく響いたに違いない。そして、将軍家を始め上級の武士たちが園芸を高貴な趣味と見なし、自ら鉢物作りや造園に励んだという下地があったからこそ、大久保百人町の下級武士たちも、だれにはばかることなく副業の成果を世間に問うことができたのだろうと思われる。

さてその後はタチバナをはじめとする「金成樹ブーム」などに押されて、とりたてて目立った動きはなかった。( もっとも、庭木や鉢植えとしては、常に一定の人気を保っていたようだ)そんなツツジが再び園芸史上に華やかに登場するのは、幕末期に、江戸の名所の一つとして人気の高かった大久保百人町( 現在の新宿区百人町)のツツジである。天保七(1836 )に出版された「江戸名所図絵」に「大久保の映山紅(きりしま) は弥生の末を盛りとする。長丈余のもの数株(あまた)ありて、その紅艶を愛するの輩、ここに群遊す。花形微少(ちいさし)といへども、むらがり開きて、枝茎をかくす。さらに満庭紅をそそぐがごとく、夕陽に映じて錦繍の林をなす。この辺の壮観なるべし」とその美しさを讃えられた。当地は東西八間、南北二町(東西約十五m、南北約二百二十m)ほどの両側に数千本のツツジを見ることができるというので、シーズンになると江戸市中の人がわれもわれもと押しかけ、またたく間に江戸でも評判の一代名所となった。

さてその後はタチバナをはじめとする「金成樹ブーム」などに押されて、とりたてて目立った動きはなかった。( もっとも、庭木や鉢植えとしては、常に一定の人気を保っていたようだ)そんなツツジが再び園芸史上に華やかに登場するのは、幕末期に、江戸の名所の一つとして人気の高かった大久保百人町( 現在の新宿区百人町)のツツジである。天保七(1836 )に出版された「江戸名所図絵」に「大久保の映山紅(きりしま) は弥生の末を盛りとする。長丈余のもの数株(あまた)ありて、その紅艶を愛するの輩、ここに群遊す。花形微少(ちいさし)といへども、むらがり開きて、枝茎をかくす。さらに満庭紅をそそぐがごとく、夕陽に映じて錦繍の林をなす。この辺の壮観なるべし」とその美しさを讃えられた。当地は東西八間、南北二町(東西約十五m、南北約二百二十m)ほどの両側に数千本のツツジを見ることができるというので、シーズンになると江戸市中の人がわれもわれもと押しかけ、またたく間に江戸でも評判の一代名所となった。中でも特に美しく株数の多かったのが、伊賀組同心飯島武右衛門の住まいで、その一軒だけで優に五十軒分以上の本数があったというから、かなりツツジに入れ込んでいたのだろう。ところでなぜ、下級武士の進む大久保弱百人町が、これほどのツツジの名所になったのだろうか。まさか、幕末の武士たちが、クリスマス時分の住宅街のライトアップよろしく、近所の家家に遅れをとるまいとせっせとツツジの栽培に励んでいたというわけでもあるまいに・・・。実はこれ、当時の下級武士にとっては手っ取り早く、しかも、体裁の良いアルバイトなのだった。江戸のガーデニングは当初から、武士、それも下級武士が底辺を支えたという事情があったが、それはあくまでも個人レベルでの内職と思われる。それがこの大久保百人町では、内職しているのを隠すどころか、隣近所が束になって、江戸市中に向けてアピールしたのだから、考えてみればかなり画期的なことではあった。幕府側ももっと早い時期ならお叱りの一言ぐらいはあったかもしれない。が、この頃になると幕府自体屋台骨が危うくなってきているわけで、下級武士がツツジなどを栽培して、生活の足しにするのなら、ことさら見苦しい行為でもなし。むしろ自分の食い扶持くらいはそれぞれの才覚で稼いでくれていたほうが安心、ということだったのだろう。別段お咎めはなかったようである。

ところで大久保百人町のツツジはその後も長く人々の支持を得ていたらしく、明治36年4月26日の都新聞に「ツツジ見物のために甲武鉄道が臨時列車を運転」とか「中百人町日出園、(三百年の古木あり)その他も開園」などという記事が見られる。江戸が明治に変わっても、市民の嗜好まではすぐには変わらなかったのだろう。そういえば、これは文政年間の話だが、松平大学頭上屋敷というから、同じ武士とはいっても少々レベルが違っている。『遊歴雑記』に大塚吹上という場所にある三町四方のこの上屋敷のツツジのことが書かれている。春には随分と見事だったようで「躑躅夥しく山に蹊につつじならずということなし」と、あたり一面ツツジが咲いている気配だ。ここでちょっと気になるのは「毎月巳の日は庭を開きて庶人に見せしむ」というくだりである。詳しいことは分からないが「巳の日」とわざわざ日を限り、しかも「諸人に」という言葉が使われているところを見ると、もしかすると松平大学頭という人物は、自慢の林泉を近隣の町人に無料公開していたものかもしれない。(実際、旗本の春田久啓のような先例もある)もし、そうだったとすればば、なかなか可愛げのある殿様ではないか。見物客の称賛の声は彼の耳に何を増して心地よく響いたに違いない。そして、将軍家を始め上級の武士たちが園芸を高貴な趣味と見なし、自ら鉢物作りや造園に励んだという下地があったからこそ、大久保百人町の下級武士たちも、だれにはばかることなく副業の成果を世間に問うことができたのだろうと思われる。