ガーデニングバブル

・「菊合わせ」は真剣勝負の場

徳川三代の無類の花好きに象徴されるように、江戸時代に入ってからもしばらくは、身分の高い人々の嗜好によって花の流行が決定付けられた。寛永年間に流行した椿や牡丹はその代表といえる。

が、江戸も元禄期になると、世はまさに黄金万能の時代。自由経済の中で成功を修めた「勝ち組」の町人たちは、旺盛な財力を背に、誰に遠慮することもなく気儘で贅沢な生活を送るようになる。饅頭一個、茶漬け一杯に目を剥くような大金を投じたり、芝居見物に行くのに、大名顔負けの豪華な衣装をまとってみたり。その勢いはもはや留まるところを知らなかった。そうした世情を背景に登場したのが、寛永から文化・文政期にかけて起きた園芸界におけるバブル現象である。当時、江戸の人々は幕府の支配によって、生活のあらゆる場面で様々な制限を受けていた。それに対する不満や反発が、園芸植物の分野で幕府の関与できない独自の価値観を成立させたのだろう。

徳川三代の無類の花好きに象徴されるように、江戸時代に入ってからもしばらくは、身分の高い人々の嗜好によって花の流行が決定付けられた。寛永年間に流行した椿や牡丹はその代表といえる。

が、江戸も元禄期になると、世はまさに黄金万能の時代。自由経済の中で成功を修めた「勝ち組」の町人たちは、旺盛な財力を背に、誰に遠慮することもなく気儘で贅沢な生活を送るようになる。饅頭一個、茶漬け一杯に目を剥くような大金を投じたり、芝居見物に行くのに、大名顔負けの豪華な衣装をまとってみたり。その勢いはもはや留まるところを知らなかった。そうした世情を背景に登場したのが、寛永から文化・文政期にかけて起きた園芸界におけるバブル現象である。当時、江戸の人々は幕府の支配によって、生活のあらゆる場面で様々な制限を受けていた。それに対する不満や反発が、園芸植物の分野で幕府の関与できない独自の価値観を成立させたのだろう。

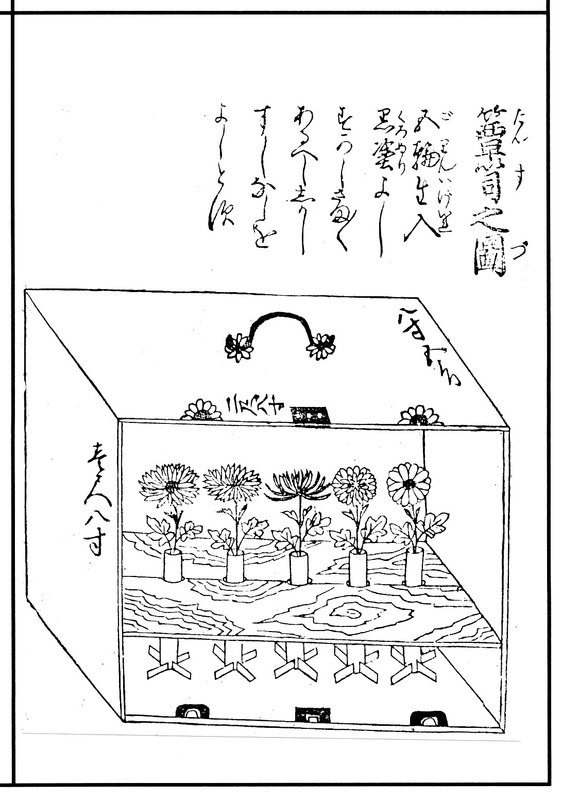

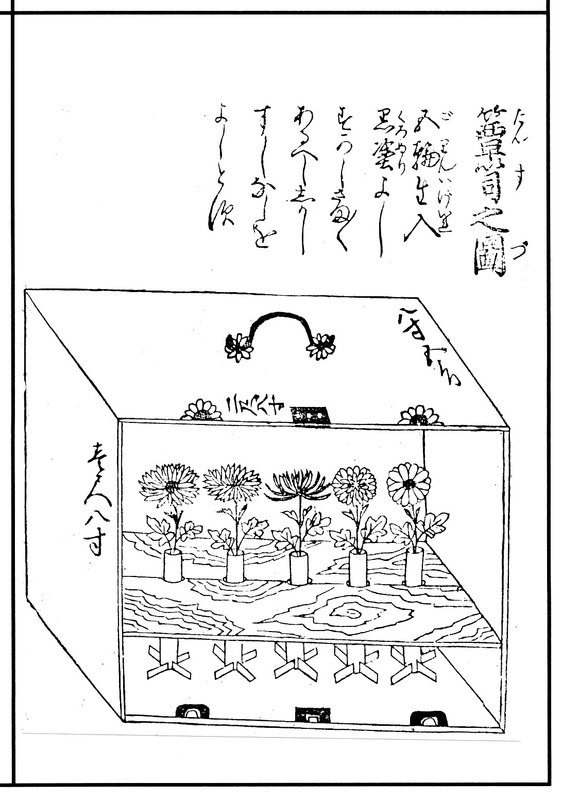

花壇養菊集より

まず、園芸バブルの走りと思われる植物は菊であった。江戸中期、正徳から享保にかけて、京都の円山を中心に各地で開かれた「菊合わせ」あたりから、バブルの様相を見せ始める。言葉の響きは優雅でも、平安の昔、菊花を題にして歌を詠み、歌格を競ったという本来の「菊合わせ」の雰囲気とはほど遠いものであった。当時すでに広まっていた菊人気を足掛かりに、新花の出来栄えを競った「菊合わせ」ではたった一芽が一両から三両三分(今の価格にしておよそ5万から15万円)という高値で取引きされたというのだから、回を重ねる毎に異様な熱気に包まれていったことは想像に難くない。出品数は多い時には七百輪にも達したというし、出品の際には、鉢植としてではなく、「竹筒に挿した一輪の花」という形式にしたのも、盗まれて花の価値が下がるのを恐れたからである。また、運ぶ時はわざわざ小さな箪笥を作らせて、中に菊を挿した竹筒を入れ、動かぬよう薄い板をあてがって止めるなど、細心の注意が払われた。 當世後乃花より

まず、園芸バブルの走りと思われる植物は菊であった。江戸中期、正徳から享保にかけて、京都の円山を中心に各地で開かれた「菊合わせ」あたりから、バブルの様相を見せ始める。言葉の響きは優雅でも、平安の昔、菊花を題にして歌を詠み、歌格を競ったという本来の「菊合わせ」の雰囲気とはほど遠いものであった。当時すでに広まっていた菊人気を足掛かりに、新花の出来栄えを競った「菊合わせ」ではたった一芽が一両から三両三分(今の価格にしておよそ5万から15万円)という高値で取引きされたというのだから、回を重ねる毎に異様な熱気に包まれていったことは想像に難くない。出品数は多い時には七百輪にも達したというし、出品の際には、鉢植としてではなく、「竹筒に挿した一輪の花」という形式にしたのも、盗まれて花の価値が下がるのを恐れたからである。また、運ぶ時はわざわざ小さな箪笥を作らせて、中に菊を挿した竹筒を入れ、動かぬよう薄い板をあてがって止めるなど、細心の注意が払われた。 當世後乃花より

当時行われた「菊合わせ」がどんなものであったかは1715年に出版された『花壇養菊集』の絵を見るとよくわかる。今の観菊のように戸外ではなく、広い座敷に各々自慢の一枝を挿した竹筒がうやうやしく並んでいる。それを武士、町人、僧侶、大原女・・といった様々な身分の人々が眺めている。中には評価が分かれたのか、議論の最中というふうな一群も見られる。このように「菊合わせ」とはまさに真剣勝負の場であった。その後、「菊合わせ」は江戸にも飛び火し、「菊会」「菊大会」とも呼ばれて徐々に広がっていった。享保から寛政年間(1716~1801) にかけて市ヶ谷、浅草などで数多く開催され、珍花、奇花、変わった仕立て方などが多数世に出た。もっとも当人たちは必死でも、大の男が「勝ち菊(入選)」、「負け菊(落選)」に一喜一憂する様は、俳諧師の冷めた目にはひどく滑稽に映ったらしく、「菊作り汝は菊の奴かな」(蕪村)「勝った菊大名小路通りけり」(一茶)などと菊に沸く世間の狂騒ぶりをおもしろおかしく伝えている。

当時行われた「菊合わせ」がどんなものであったかは1715年に出版された『花壇養菊集』の絵を見るとよくわかる。今の観菊のように戸外ではなく、広い座敷に各々自慢の一枝を挿した竹筒がうやうやしく並んでいる。それを武士、町人、僧侶、大原女・・といった様々な身分の人々が眺めている。中には評価が分かれたのか、議論の最中というふうな一群も見られる。このように「菊合わせ」とはまさに真剣勝負の場であった。その後、「菊合わせ」は江戸にも飛び火し、「菊会」「菊大会」とも呼ばれて徐々に広がっていった。享保から寛政年間(1716~1801) にかけて市ヶ谷、浅草などで数多く開催され、珍花、奇花、変わった仕立て方などが多数世に出た。もっとも当人たちは必死でも、大の男が「勝ち菊(入選)」、「負け菊(落選)」に一喜一憂する様は、俳諧師の冷めた目にはひどく滑稽に映ったらしく、「菊作り汝は菊の奴かな」(蕪村)「勝った菊大名小路通りけり」(一茶)などと菊に沸く世間の狂騒ぶりをおもしろおかしく伝えている。

まず、園芸バブルの走りと思われる植物は菊であった。江戸中期、正徳から享保にかけて、京都の円山を中心に各地で開かれた「菊合わせ」あたりから、バブルの様相を見せ始める。言葉の響きは優雅でも、平安の昔、菊花を題にして歌を詠み、歌格を競ったという本来の「菊合わせ」の雰囲気とはほど遠いものであった。当時すでに広まっていた菊人気を足掛かりに、新花の出来栄えを競った「菊合わせ」ではたった一芽が一両から三両三分(今の価格にしておよそ5万から15万円)という高値で取引きされたというのだから、回を重ねる毎に異様な熱気に包まれていったことは想像に難くない。出品数は多い時には七百輪にも達したというし、出品の際には、鉢植としてではなく、「竹筒に挿した一輪の花」という形式にしたのも、盗まれて花の価値が下がるのを恐れたからである。また、運ぶ時はわざわざ小さな箪笥を作らせて、中に菊を挿した竹筒を入れ、動かぬよう薄い板をあてがって止めるなど、細心の注意が払われた。 當世後乃花より

まず、園芸バブルの走りと思われる植物は菊であった。江戸中期、正徳から享保にかけて、京都の円山を中心に各地で開かれた「菊合わせ」あたりから、バブルの様相を見せ始める。言葉の響きは優雅でも、平安の昔、菊花を題にして歌を詠み、歌格を競ったという本来の「菊合わせ」の雰囲気とはほど遠いものであった。当時すでに広まっていた菊人気を足掛かりに、新花の出来栄えを競った「菊合わせ」ではたった一芽が一両から三両三分(今の価格にしておよそ5万から15万円)という高値で取引きされたというのだから、回を重ねる毎に異様な熱気に包まれていったことは想像に難くない。出品数は多い時には七百輪にも達したというし、出品の際には、鉢植としてではなく、「竹筒に挿した一輪の花」という形式にしたのも、盗まれて花の価値が下がるのを恐れたからである。また、運ぶ時はわざわざ小さな箪笥を作らせて、中に菊を挿した竹筒を入れ、動かぬよう薄い板をあてがって止めるなど、細心の注意が払われた。 當世後乃花より 当時行われた「菊合わせ」がどんなものであったかは1715年に出版された『花壇養菊集』の絵を見るとよくわかる。今の観菊のように戸外ではなく、広い座敷に各々自慢の一枝を挿した竹筒がうやうやしく並んでいる。それを武士、町人、僧侶、大原女・・といった様々な身分の人々が眺めている。中には評価が分かれたのか、議論の最中というふうな一群も見られる。このように「菊合わせ」とはまさに真剣勝負の場であった。その後、「菊合わせ」は江戸にも飛び火し、「菊会」「菊大会」とも呼ばれて徐々に広がっていった。享保から寛政年間(1716~1801) にかけて市ヶ谷、浅草などで数多く開催され、珍花、奇花、変わった仕立て方などが多数世に出た。もっとも当人たちは必死でも、大の男が「勝ち菊(入選)」、「負け菊(落選)」に一喜一憂する様は、俳諧師の冷めた目にはひどく滑稽に映ったらしく、「菊作り汝は菊の奴かな」(蕪村)「勝った菊大名小路通りけり」(一茶)などと菊に沸く世間の狂騒ぶりをおもしろおかしく伝えている。

当時行われた「菊合わせ」がどんなものであったかは1715年に出版された『花壇養菊集』の絵を見るとよくわかる。今の観菊のように戸外ではなく、広い座敷に各々自慢の一枝を挿した竹筒がうやうやしく並んでいる。それを武士、町人、僧侶、大原女・・といった様々な身分の人々が眺めている。中には評価が分かれたのか、議論の最中というふうな一群も見られる。このように「菊合わせ」とはまさに真剣勝負の場であった。その後、「菊合わせ」は江戸にも飛び火し、「菊会」「菊大会」とも呼ばれて徐々に広がっていった。享保から寛政年間(1716~1801) にかけて市ヶ谷、浅草などで数多く開催され、珍花、奇花、変わった仕立て方などが多数世に出た。もっとも当人たちは必死でも、大の男が「勝ち菊(入選)」、「負け菊(落選)」に一喜一憂する様は、俳諧師の冷めた目にはひどく滑稽に映ったらしく、「菊作り汝は菊の奴かな」(蕪村)「勝った菊大名小路通りけり」(一茶)などと菊に沸く世間の狂騒ぶりをおもしろおかしく伝えている。・高値続出、橘は「金生樹」ブームの立役者

江戸園芸のバブルの前段ともいえる菊のあとを受けて登場したのが、その名もズバリ 「金生樹」と呼ばれる植物である。具体的には橘、万年青、松葉蘭、石斛、蘇鉄、糸南天など。、今の我々の感覚からすれば、地味でブームとはおよそ縁がなさそうな印象を受ける。ところで菊に端を発した高額の取引について、幕府が手をこまぬいていたのかというと、むろんそうではない。実際、寛政年間には鉢植えの高値売買が禁止され、禁を破ったと見られる駒込村の植木屋が奉行所の取り調べを受けている。しかしそんなことぐらい で、いったん火のついたブームを消すことなどできるはずもない。金生樹ブームは文化文政期にピークを迎えた。それが証拠に『金生樹譜』(長生舎主人)という題の懇切丁寧な栽培マニュアルが出版され、絵草紙や浮世絵にも顔を出し、しまいには道行く人のだれもが苗や鉢木をもっているというほどの過熱ぶりを見せた。

江戸園芸のバブルの前段ともいえる菊のあとを受けて登場したのが、その名もズバリ 「金生樹」と呼ばれる植物である。具体的には橘、万年青、松葉蘭、石斛、蘇鉄、糸南天など。、今の我々の感覚からすれば、地味でブームとはおよそ縁がなさそうな印象を受ける。ところで菊に端を発した高額の取引について、幕府が手をこまぬいていたのかというと、むろんそうではない。実際、寛政年間には鉢植えの高値売買が禁止され、禁を破ったと見られる駒込村の植木屋が奉行所の取り調べを受けている。しかしそんなことぐらい で、いったん火のついたブームを消すことなどできるはずもない。金生樹ブームは文化文政期にピークを迎えた。それが証拠に『金生樹譜』(長生舎主人)という題の懇切丁寧な栽培マニュアルが出版され、絵草紙や浮世絵にも顔を出し、しまいには道行く人のだれもが苗や鉢木をもっているというほどの過熱ぶりを見せた。

草木奇品家雅見より

値段の方も次第にとんでもないことになっていく。当初は一両の鉢植が翌年に五両で売買される程度だったから、まだ可愛げがある。ところが寛政年間には、一両の鉢植が半年の間に二十両、五十両、百両・・というように跳ね上がっていく。中でも一番人気の橘 は、一鉢百両などはざらで、大阪で記録した最高評価額は二千三百両。これは現在の金額にしてなんと約一億円を超える。どうということもない地味な植木が一億というのだから、流行とはなんとも度し難いものだが、こうなると「上は諸侯から下は市人」に至るまで、仕事そっちのけで奇品づくりに励むという有り様。「奇品を出して大いに利潤を得、家を起こすものあり、又は奇木を産せんと多く常に実生を買って貯に黄金を失う者も多く・・・」と『江戸風俗惣まくり』では失敗した人の末路にも触れているが、一攫千金を夢見る人々にとってはブレーキになるどころか、さらに熱中させる口実にしかならなかった。

値段の方も次第にとんでもないことになっていく。当初は一両の鉢植が翌年に五両で売買される程度だったから、まだ可愛げがある。ところが寛政年間には、一両の鉢植が半年の間に二十両、五十両、百両・・というように跳ね上がっていく。中でも一番人気の橘 は、一鉢百両などはざらで、大阪で記録した最高評価額は二千三百両。これは現在の金額にしてなんと約一億円を超える。どうということもない地味な植木が一億というのだから、流行とはなんとも度し難いものだが、こうなると「上は諸侯から下は市人」に至るまで、仕事そっちのけで奇品づくりに励むという有り様。「奇品を出して大いに利潤を得、家を起こすものあり、又は奇木を産せんと多く常に実生を買って貯に黄金を失う者も多く・・・」と『江戸風俗惣まくり』では失敗した人の末路にも触れているが、一攫千金を夢見る人々にとってはブレーキになるどころか、さらに熱中させる口実にしかならなかった。

では、それほどの人気を集めた「金生樹」とは一体どんな植物だったのか。ブームの口火を切ったのは橘だが、これは古典によく登場する蜜柑科の橘とは別のもの。藪柑子科の背の低い常緑樹で、花も実もつくにはつくが小さくて見栄えがしない。寛政年間といえば歌麿、写楽などの絵師たちが活躍し、美人画がもてはやされた時代である。だが園芸界において人気の高いものといえば、元禄からずっと主流を通してきた楓であり、橘をはじめとする「金生樹」であったりと、不思議なことに一様に地味な植物であった。

こうしてみると鑑賞対象は、花というよりむしろ葉や実、樹形、盆栽の仕立て方というようなところにあったようだ。特に橘は斑入り、葉変わりに面白いものが出やすいという特徴があり、これは当時、大変重要視される要因であった。橘は当初、大阪の好事家たちが百両金と呼んでもてはやしていたのがまたたく間に江戸にも伝わった。そして寛政九年(1797)、わずか一年の間に『橘品』『橘品類考前編』『たちばな種芸の法素封論』と立て続けに三冊も上梓されたことからも、人気の高さがうかがえる。

値段の方も次第にとんでもないことになっていく。当初は一両の鉢植が翌年に五両で売買される程度だったから、まだ可愛げがある。ところが寛政年間には、一両の鉢植が半年の間に二十両、五十両、百両・・というように跳ね上がっていく。中でも一番人気の橘 は、一鉢百両などはざらで、大阪で記録した最高評価額は二千三百両。これは現在の金額にしてなんと約一億円を超える。どうということもない地味な植木が一億というのだから、流行とはなんとも度し難いものだが、こうなると「上は諸侯から下は市人」に至るまで、仕事そっちのけで奇品づくりに励むという有り様。「奇品を出して大いに利潤を得、家を起こすものあり、又は奇木を産せんと多く常に実生を買って貯に黄金を失う者も多く・・・」と『江戸風俗惣まくり』では失敗した人の末路にも触れているが、一攫千金を夢見る人々にとってはブレーキになるどころか、さらに熱中させる口実にしかならなかった。

値段の方も次第にとんでもないことになっていく。当初は一両の鉢植が翌年に五両で売買される程度だったから、まだ可愛げがある。ところが寛政年間には、一両の鉢植が半年の間に二十両、五十両、百両・・というように跳ね上がっていく。中でも一番人気の橘 は、一鉢百両などはざらで、大阪で記録した最高評価額は二千三百両。これは現在の金額にしてなんと約一億円を超える。どうということもない地味な植木が一億というのだから、流行とはなんとも度し難いものだが、こうなると「上は諸侯から下は市人」に至るまで、仕事そっちのけで奇品づくりに励むという有り様。「奇品を出して大いに利潤を得、家を起こすものあり、又は奇木を産せんと多く常に実生を買って貯に黄金を失う者も多く・・・」と『江戸風俗惣まくり』では失敗した人の末路にも触れているが、一攫千金を夢見る人々にとってはブレーキになるどころか、さらに熱中させる口実にしかならなかった。では、それほどの人気を集めた「金生樹」とは一体どんな植物だったのか。ブームの口火を切ったのは橘だが、これは古典によく登場する蜜柑科の橘とは別のもの。藪柑子科の背の低い常緑樹で、花も実もつくにはつくが小さくて見栄えがしない。寛政年間といえば歌麿、写楽などの絵師たちが活躍し、美人画がもてはやされた時代である。だが園芸界において人気の高いものといえば、元禄からずっと主流を通してきた楓であり、橘をはじめとする「金生樹」であったりと、不思議なことに一様に地味な植物であった。

こうしてみると鑑賞対象は、花というよりむしろ葉や実、樹形、盆栽の仕立て方というようなところにあったようだ。特に橘は斑入り、葉変わりに面白いものが出やすいという特徴があり、これは当時、大変重要視される要因であった。橘は当初、大阪の好事家たちが百両金と呼んでもてはやしていたのがまたたく間に江戸にも伝わった。そして寛政九年(1797)、わずか一年の間に『橘品』『橘品類考前編』『たちばな種芸の法素封論』と立て続けに三冊も上梓されたことからも、人気の高さがうかがえる。

・万年青の一鉢でおおもうけ

現在でもファンの多い万年青。慶長十一年、家康の江戸入城の折りに三河から贈られた斑入り万年青三鉢を携えていたという故事が伝えられているが、鉢物として鑑賞する場 合、斑、縞柄、覆輪などが万年青全体の優劣にかかわる重要な鑑賞ポイントであった。室町時代からすでに生け花や鉢植えとして親しまれていた万年青が、江戸時代、園芸のジャンルにおいて独立した趣味の対象となったのは寛政以降であり、人気が頂点に達した天保年間には品種もすでに百種を越えたという。 草木奇品家雅見より

寺門静軒が書いた『江戸繁昌記』におもしろい話が出ている。ある男が箸くらいの大きさの上半分が白い万年青を十両で買って、数日後に七十両で転売。さらに買った人が、百五十両で譲り受けたいという申し出を断って某諸侯に献上したところ、褒美として三百両もの大金を手にしたというのである。もし本当のなら夢のような話で、当時の人々が奇品づくりに熱くなったというのもうなずける。また、文政の末頃から小万年青が流行し始め、これまた四百両という途方もない値段のついた鉢があった。万年青は一見地味だが好きな人に言わせると、奥が深く尽きない魅力を持つ植物だという。俄マニアには、どこにそれほどの価値があるのか理解できない。が、その難解さこそが江戸の好事家にしてみればたまらない魅力だったのだろう。独特の雰囲気の中に身を置き、同好の士とだけ楽しみを共にする優越感、それがまた彼らにとっては無上の快感であり、ますます珍奇な植物が幅を利かす風潮につながったに違いない。

寺門静軒が書いた『江戸繁昌記』におもしろい話が出ている。ある男が箸くらいの大きさの上半分が白い万年青を十両で買って、数日後に七十両で転売。さらに買った人が、百五十両で譲り受けたいという申し出を断って某諸侯に献上したところ、褒美として三百両もの大金を手にしたというのである。もし本当のなら夢のような話で、当時の人々が奇品づくりに熱くなったというのもうなずける。また、文政の末頃から小万年青が流行し始め、これまた四百両という途方もない値段のついた鉢があった。万年青は一見地味だが好きな人に言わせると、奥が深く尽きない魅力を持つ植物だという。俄マニアには、どこにそれほどの価値があるのか理解できない。が、その難解さこそが江戸の好事家にしてみればたまらない魅力だったのだろう。独特の雰囲気の中に身を置き、同好の士とだけ楽しみを共にする優越感、それがまた彼らにとっては無上の快感であり、ますます珍奇な植物が幅を利かす風潮につながったに違いない。

現在でもファンの多い万年青。慶長十一年、家康の江戸入城の折りに三河から贈られた斑入り万年青三鉢を携えていたという故事が伝えられているが、鉢物として鑑賞する場 合、斑、縞柄、覆輪などが万年青全体の優劣にかかわる重要な鑑賞ポイントであった。室町時代からすでに生け花や鉢植えとして親しまれていた万年青が、江戸時代、園芸のジャンルにおいて独立した趣味の対象となったのは寛政以降であり、人気が頂点に達した天保年間には品種もすでに百種を越えたという。 草木奇品家雅見より

寺門静軒が書いた『江戸繁昌記』におもしろい話が出ている。ある男が箸くらいの大きさの上半分が白い万年青を十両で買って、数日後に七十両で転売。さらに買った人が、百五十両で譲り受けたいという申し出を断って某諸侯に献上したところ、褒美として三百両もの大金を手にしたというのである。もし本当のなら夢のような話で、当時の人々が奇品づくりに熱くなったというのもうなずける。また、文政の末頃から小万年青が流行し始め、これまた四百両という途方もない値段のついた鉢があった。万年青は一見地味だが好きな人に言わせると、奥が深く尽きない魅力を持つ植物だという。俄マニアには、どこにそれほどの価値があるのか理解できない。が、その難解さこそが江戸の好事家にしてみればたまらない魅力だったのだろう。独特の雰囲気の中に身を置き、同好の士とだけ楽しみを共にする優越感、それがまた彼らにとっては無上の快感であり、ますます珍奇な植物が幅を利かす風潮につながったに違いない。

寺門静軒が書いた『江戸繁昌記』におもしろい話が出ている。ある男が箸くらいの大きさの上半分が白い万年青を十両で買って、数日後に七十両で転売。さらに買った人が、百五十両で譲り受けたいという申し出を断って某諸侯に献上したところ、褒美として三百両もの大金を手にしたというのである。もし本当のなら夢のような話で、当時の人々が奇品づくりに熱くなったというのもうなずける。また、文政の末頃から小万年青が流行し始め、これまた四百両という途方もない値段のついた鉢があった。万年青は一見地味だが好きな人に言わせると、奥が深く尽きない魅力を持つ植物だという。俄マニアには、どこにそれほどの価値があるのか理解できない。が、その難解さこそが江戸の好事家にしてみればたまらない魅力だったのだろう。独特の雰囲気の中に身を置き、同好の士とだけ楽しみを共にする優越感、それがまた彼らにとっては無上の快感であり、ますます珍奇な植物が幅を利かす風潮につながったに違いない。 松葉蘭譜より

奇妙といえば、十九世紀に入って流行した松葉欄は「金生樹」の中でも突出した変わり種だ。分類上は一応シダの仲間だが、葉も根もなく、おまけに草でも木でもないという不思議な植物。いつごろから日本で栽培され始めたのか定かでないが、天保七年、八年(1836、1837)と続けて『松葉欄譜』という図入り解説書が出ているところをみる と、十九世紀の前半には流行のピークがあったと思われる。この植物、絵を見る限りではどう見ても針金細工のようにしか見えないが、当時は大名草と呼ばれるほど珍重されたらしい。『松葉欄譜』に描かれている好事家たちの愛蔵品を見ると、どれも意匠を凝らした立派な鉢に植えられていて、松葉蘭の人気がいかに高かったかわかる。普通の人なら値段を聞けば仰天したはずで、その様子を見るのも好事家たちの秘かな楽しみだったのだろう。

奇妙といえば、十九世紀に入って流行した松葉欄は「金生樹」の中でも突出した変わり種だ。分類上は一応シダの仲間だが、葉も根もなく、おまけに草でも木でもないという不思議な植物。いつごろから日本で栽培され始めたのか定かでないが、天保七年、八年(1836、1837)と続けて『松葉欄譜』という図入り解説書が出ているところをみる と、十九世紀の前半には流行のピークがあったと思われる。この植物、絵を見る限りではどう見ても針金細工のようにしか見えないが、当時は大名草と呼ばれるほど珍重されたらしい。『松葉欄譜』に描かれている好事家たちの愛蔵品を見ると、どれも意匠を凝らした立派な鉢に植えられていて、松葉蘭の人気がいかに高かったかわかる。普通の人なら値段を聞けば仰天したはずで、その様子を見るのも好事家たちの秘かな楽しみだったのだろう。

奇妙といえば、十九世紀に入って流行した松葉欄は「金生樹」の中でも突出した変わり種だ。分類上は一応シダの仲間だが、葉も根もなく、おまけに草でも木でもないという不思議な植物。いつごろから日本で栽培され始めたのか定かでないが、天保七年、八年(1836、1837)と続けて『松葉欄譜』という図入り解説書が出ているところをみる と、十九世紀の前半には流行のピークがあったと思われる。この植物、絵を見る限りではどう見ても針金細工のようにしか見えないが、当時は大名草と呼ばれるほど珍重されたらしい。『松葉欄譜』に描かれている好事家たちの愛蔵品を見ると、どれも意匠を凝らした立派な鉢に植えられていて、松葉蘭の人気がいかに高かったかわかる。普通の人なら値段を聞けば仰天したはずで、その様子を見るのも好事家たちの秘かな楽しみだったのだろう。

奇妙といえば、十九世紀に入って流行した松葉欄は「金生樹」の中でも突出した変わり種だ。分類上は一応シダの仲間だが、葉も根もなく、おまけに草でも木でもないという不思議な植物。いつごろから日本で栽培され始めたのか定かでないが、天保七年、八年(1836、1837)と続けて『松葉欄譜』という図入り解説書が出ているところをみる と、十九世紀の前半には流行のピークがあったと思われる。この植物、絵を見る限りではどう見ても針金細工のようにしか見えないが、当時は大名草と呼ばれるほど珍重されたらしい。『松葉欄譜』に描かれている好事家たちの愛蔵品を見ると、どれも意匠を凝らした立派な鉢に植えられていて、松葉蘭の人気がいかに高かったかわかる。普通の人なら値段を聞けば仰天したはずで、その様子を見るのも好事家たちの秘かな楽しみだったのだろう。・先端技術でも太刀打ちできない江戸の園芸

彼らの手にかかると本来美しい花を咲かせる石斛まで、花そっちのけで斑入り、葉変わりの鉢が投機の対象になった。一名長生蘭とも呼ばれる石斛は、中国から薬草として伝わったもので、それまでは薬用が中心だった。それが不思議なことに江戸時代も後半、十九世紀になって突如園芸植物として脚光を浴びることになる。天保六年(一八三五)年に出版された『長生草』(秋尾亭主人) には五十種以上が紹介されている。 草木奇品家雅見より

南国情緒が気に入ったのか、織田信長が好んだという蘇鉄も「金生樹」の仲間。本来はかなりの大木だが、天保年間に人気が高まった鉢植では背の低い矮性品が用いられた。弱った時に鉄クギを幹に刺したり、根本に鉄屑をまいたりすると蘇生することからこの名がついたという。どうもその辺から福寿草や常緑で頑丈な万年青と並んで、正月を祝うめでたい木と認知されたようだ。前述の『金生樹譜』には福寿草、万年青、橘などと一緒に蘇鉄の鉢を棚に並べ「めでたさこれにまさるものなし」という言葉が添えられている。

南国情緒が気に入ったのか、織田信長が好んだという蘇鉄も「金生樹」の仲間。本来はかなりの大木だが、天保年間に人気が高まった鉢植では背の低い矮性品が用いられた。弱った時に鉄クギを幹に刺したり、根本に鉄屑をまいたりすると蘇生することからこの名がついたという。どうもその辺から福寿草や常緑で頑丈な万年青と並んで、正月を祝うめでたい木と認知されたようだ。前述の『金生樹譜』には福寿草、万年青、橘などと一緒に蘇鉄の鉢を棚に並べ「めでたさこれにまさるものなし」という言葉が添えられている。

最後に紹介する福寿草は、他の「金生樹」と違って花自体も鑑賞の対象にしていた。早い所では二月に開花し、旧暦では新年を寿ぐ花としてなくてはならない存在であった。江戸初期から「福付草」と呼ばれ、人々は新年の幸運を願って、初詣での道すがら、手土産に一鉢買って帰った。歌川豊国の浮世絵にも、遊女が振売の植木屋から鉢植えの福寿草を買い求めている様子が描かれている。享和年間に出版された『珍花福寿草』を見ると、花の色や形の大きさもさることながら、鉢のモダンさ、美しさに心を奪われる。

彼らの手にかかると本来美しい花を咲かせる石斛まで、花そっちのけで斑入り、葉変わりの鉢が投機の対象になった。一名長生蘭とも呼ばれる石斛は、中国から薬草として伝わったもので、それまでは薬用が中心だった。それが不思議なことに江戸時代も後半、十九世紀になって突如園芸植物として脚光を浴びることになる。天保六年(一八三五)年に出版された『長生草』(秋尾亭主人) には五十種以上が紹介されている。 草木奇品家雅見より

南国情緒が気に入ったのか、織田信長が好んだという蘇鉄も「金生樹」の仲間。本来はかなりの大木だが、天保年間に人気が高まった鉢植では背の低い矮性品が用いられた。弱った時に鉄クギを幹に刺したり、根本に鉄屑をまいたりすると蘇生することからこの名がついたという。どうもその辺から福寿草や常緑で頑丈な万年青と並んで、正月を祝うめでたい木と認知されたようだ。前述の『金生樹譜』には福寿草、万年青、橘などと一緒に蘇鉄の鉢を棚に並べ「めでたさこれにまさるものなし」という言葉が添えられている。

南国情緒が気に入ったのか、織田信長が好んだという蘇鉄も「金生樹」の仲間。本来はかなりの大木だが、天保年間に人気が高まった鉢植では背の低い矮性品が用いられた。弱った時に鉄クギを幹に刺したり、根本に鉄屑をまいたりすると蘇生することからこの名がついたという。どうもその辺から福寿草や常緑で頑丈な万年青と並んで、正月を祝うめでたい木と認知されたようだ。前述の『金生樹譜』には福寿草、万年青、橘などと一緒に蘇鉄の鉢を棚に並べ「めでたさこれにまさるものなし」という言葉が添えられている。最後に紹介する福寿草は、他の「金生樹」と違って花自体も鑑賞の対象にしていた。早い所では二月に開花し、旧暦では新年を寿ぐ花としてなくてはならない存在であった。江戸初期から「福付草」と呼ばれ、人々は新年の幸運を願って、初詣での道すがら、手土産に一鉢買って帰った。歌川豊国の浮世絵にも、遊女が振売の植木屋から鉢植えの福寿草を買い求めている様子が描かれている。享和年間に出版された『珍花福寿草』を見ると、花の色や形の大きさもさることながら、鉢のモダンさ、美しさに心を奪われる。

珍花福寿草より

さてこうして頂点を極めた「金生樹」だが、バブルはかならずはじけるもの。やがて終焉の時が来た。老中水野忠邦による政治改革(天保十二~十四年) に伴う奢侈禁止は、例のない過酷な取り締まりが断行され、さしもの江戸の好事家たちも鳴りを潜めるほかなかった。結果として珍品、奇品の大半は散逸し、刊行が予定されていた園芸書も多くが立ち消えとなった。現在学者や市井の研究者によって、当時の名品を復元しようとする動きはあるが、いずれも江戸のレベルには遠く及ばないのが実情だ。例えば全盛期には百二十六種にも上った福寿草、戦後復活させることができたのはわずかに五十種程度。これは何も福寿草に限った話ではなく、楓にしろ朝顔にしろ江戸時代の栽培技術の方がはるかに勝っている。最先端のハイテク技術を持ってしても、太刀打ちできない江戸の園芸。おそらくそれは対象物につぎ込まれる膨大なエネルギー(心血) の差に帰結するといえるだろう。

さてこうして頂点を極めた「金生樹」だが、バブルはかならずはじけるもの。やがて終焉の時が来た。老中水野忠邦による政治改革(天保十二~十四年) に伴う奢侈禁止は、例のない過酷な取り締まりが断行され、さしもの江戸の好事家たちも鳴りを潜めるほかなかった。結果として珍品、奇品の大半は散逸し、刊行が予定されていた園芸書も多くが立ち消えとなった。現在学者や市井の研究者によって、当時の名品を復元しようとする動きはあるが、いずれも江戸のレベルには遠く及ばないのが実情だ。例えば全盛期には百二十六種にも上った福寿草、戦後復活させることができたのはわずかに五十種程度。これは何も福寿草に限った話ではなく、楓にしろ朝顔にしろ江戸時代の栽培技術の方がはるかに勝っている。最先端のハイテク技術を持ってしても、太刀打ちできない江戸の園芸。おそらくそれは対象物につぎ込まれる膨大なエネルギー(心血) の差に帰結するといえるだろう。

さてこうして頂点を極めた「金生樹」だが、バブルはかならずはじけるもの。やがて終焉の時が来た。老中水野忠邦による政治改革(天保十二~十四年) に伴う奢侈禁止は、例のない過酷な取り締まりが断行され、さしもの江戸の好事家たちも鳴りを潜めるほかなかった。結果として珍品、奇品の大半は散逸し、刊行が予定されていた園芸書も多くが立ち消えとなった。現在学者や市井の研究者によって、当時の名品を復元しようとする動きはあるが、いずれも江戸のレベルには遠く及ばないのが実情だ。例えば全盛期には百二十六種にも上った福寿草、戦後復活させることができたのはわずかに五十種程度。これは何も福寿草に限った話ではなく、楓にしろ朝顔にしろ江戸時代の栽培技術の方がはるかに勝っている。最先端のハイテク技術を持ってしても、太刀打ちできない江戸の園芸。おそらくそれは対象物につぎ込まれる膨大なエネルギー(心血) の差に帰結するといえるだろう。

さてこうして頂点を極めた「金生樹」だが、バブルはかならずはじけるもの。やがて終焉の時が来た。老中水野忠邦による政治改革(天保十二~十四年) に伴う奢侈禁止は、例のない過酷な取り締まりが断行され、さしもの江戸の好事家たちも鳴りを潜めるほかなかった。結果として珍品、奇品の大半は散逸し、刊行が予定されていた園芸書も多くが立ち消えとなった。現在学者や市井の研究者によって、当時の名品を復元しようとする動きはあるが、いずれも江戸のレベルには遠く及ばないのが実情だ。例えば全盛期には百二十六種にも上った福寿草、戦後復活させることができたのはわずかに五十種程度。これは何も福寿草に限った話ではなく、楓にしろ朝顔にしろ江戸時代の栽培技術の方がはるかに勝っている。最先端のハイテク技術を持ってしても、太刀打ちできない江戸の園芸。おそらくそれは対象物につぎ込まれる膨大なエネルギー(心血) の差に帰結するといえるだろう。