華道書(花伝書)の花材と茶花その4

『抛入花伝書』

『抛入花伝書』は、『立花正道集』とは年号では異なるものの、西暦では同年の貞享一年(1684)に刊行された花伝書である。本書は、貞享元年(1681)、中川茂兵衛蔵板と書かれ、十七世紀後半に成立したとある。著者は、十一屋太右衛門とされているが、確証はないようだ。書は三巻に分かれ、抛入花の成立から花材の説明に及んでいる。『抛入花伝書』の植物は、当時の花材すべてを記しているとは言えないが、かなりの部分を占めているのではないかと推測した。

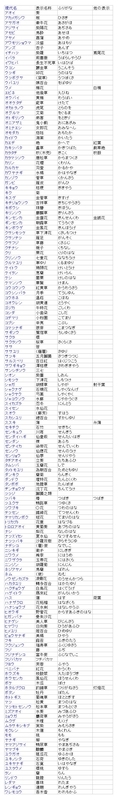

『抛入花伝書』は、『立花正道集』とは年号では異なるものの、西暦では同年の貞享一年(1684)に刊行された花伝書である。本書は、貞享元年(1681)、中川茂兵衛蔵板と書かれ、十七世紀後半に成立したとある。著者は、十一屋太右衛門とされているが、確証はないようだ。書は三巻に分かれ、抛入花の成立から花材の説明に及んでいる。『抛入花伝書』の植物は、当時の花材すべてを記しているとは言えないが、かなりの部分を占めているのではないかと推測した。『抛入花伝書』に注目する理由は、巻下の花(植物)のリストに植物名(振り仮名付)と植物の解説が付記されているからだ。解説は、これまで示してきた花伝書に比べて丁寧で、それを読むと現代の植物名を探るヒントがかなり見つかる。記載された植物の種類は、「根を火に焦して水をあぐる物」として117種、「根を焦さぬ物」52種、その他40種、計209種が列挙されている。さらに、巻上・中にも植物名が記され、それらを加えると210種を超えるが、以下のように園芸種などを除くと種は160ほどになる。

なお、『抛入花伝書』に記された花材についても、解説を見てもやはり不明な植物がいくつか残り、花材のすべてを現代名にすることはできなかった。これまでにも検討した小米花(ここめはな)と石莧(いはやなぎ)については、解説を見るとユキヤナギかシジミバナのようで、どちらをユキヤナギにするか迷うところである。シジミバナの渡来は、『明治前園芸植物渡来年表』(磯野直秀)によれば、『抛入花伝書』成立以後のようである。『大和本草』には、「雪柳(ゆきやなぎ)」と「笑靨花(コゴメバナ、しじみばな)」があり、「いはやなぎ」はユキヤナギであるように思われる。『大和本草批正』には、雪柳一名岩柳一名ココメヤナギとある。これらのことから、ユキヤナギは「ここめはな」ではない(ユキヤナギ=イワヤナギ=ココメヤナギ≠ここめはな)と推測。そこで、石莧をユキヤナギとした。では、小米花(ここめはな)とは何か。候補としてはシジミバナだけでなく、コゴメウツギやアセビなどの可能性もあり、結局、判断することはできなかった。

このような紛らわしい名前は他にも、「吉祥草(きちじやうさう)」と「観音草(くわんおんさう)」がある。『大和本草』では、「観音草(きちじゃうさう)」とある。『和漢三才図会』には、「吉祥草」と「観音草」の双方が記されている。『和漢三才図会』に図示されている「観音草」は、ヤブランのように見える。したがって、キチジョウソウは「吉祥草」と思われるが、「観音草」はヤブランの可能性が高いものの、ヤブランであるとは断定できない。その他の花材についても、岡菘(おかこうほね)、藻鹽草(もしほぐさ)など不明な植物名がある。

さらに、夏菊類(なつぎくたぐひ)、秋菊、柑類花(かうるゐのはな)、躑躅之類など、個別の種の名ではないものもある。また、「胡蝶草(しやが)」と「射干葉(かかすあふきのは)」というようにシャガかと思われる名が再度出てくる花材もある。「その他の40種」についてはキクの園芸品種名なので、これらは茶花の種類としては属名である「キク」としてまとめているので除いた。以上から、158種の名が確定でき、当時の茶花の種類を知るにはそれなりに参考になると思われる。

これら『抛入花伝書』に示された植物は、十七世紀後半の茶会記に登場した茶花の76%をカバーしている。十七世紀後半に登場した茶花で、『抛入花伝書』に記されていない植物は、エノコログサ、カザグルマ、サザンカ、シュウカイドウ、スゲ、ナタネ、ハシバミ、ハンノキ、ヒイラギ、ヒルガオ、ビワ、マメ、ミズキ、ミツマタ、ロウバイである。この中で茶花として比較的使用されているサザンカがないものの、これらの植物は茶花としての使用頻度は低く、シュウカイドウを除けば一度しか登場しない植物である。使用頻度の高い種類を見れば、『抛入花伝書』は茶花の使用動向をかなり反映していると言えよう。

それでは、十七世紀後半に名前の知られていた植物はどのくらいあったのだろうか、当時の園芸書である『花壇地錦抄』(1695年刊行)から見てみよう。同書には、六巻にわたり花卉394品が記され、さらに異品名としてボタン481、シャクヤク104、ツバキ206、キク231、ツツジ169、サツキ163、ウメ48、サクラ46、カエデ23点が記されている。『花壇地錦抄』の植物数は多く、『抛入花伝書』の種類数の二倍以上ある。

確かに植物の種類は、『花壇地錦抄』の植物より花材の方が少なく、茶花の植物種はさらに少ないことがわかる。これは、それぞれの分野における植物への関心度の違いにあるもので、数字が示すほど大きな違いがないと思われる。たとえば、『花壇地錦抄』ではアサガオを「白あさがお、赤あさがお、浅黄あさがお、るり朝がお、二葉朝がお」と5種に、センノウでも「白仙翁花、赤仙翁花、緋仙翁花、口紅仙翁花」4種に、というように同一種を細分化しているからだ。

ここで対象とする花材は、亜種・変種・園芸品種というような段階の名称での表示をせず、それより上の段階の種名(species)で示して、他の名称は重複するので除いている。それに対し、茶花の場合は、さらに大まかな総称(科や属のような)「柳、菊」などと記すことから、茶花名とする数は減少する。たとえば、「いのころ柳、柳、水楊、芽はり柳、ユノコ柳、河柳」などと表記された茶花は、一括してヤナギとした。十七世紀後半までの茶人は、花入れには関心が高いが、茶花には「花」としか書かない場合があるように、植物名を正確に示そうとする風潮はあまりなかったようだ。

その典型として、『江岑宗左茶書』(千宗左監修)には、648もの茶会記が記されているが、茶花が記された茶会記はそのうちの一割にも満たない。茶花の記述も、「寒菊・菊・きく」「椿・白玉」というような示し方である。これは私の勝手な想像だが、実際にはもっと多くの茶花が使用され、キクやツバキの種類も多かったのではないだろうか。と言うのも、テッセンとカザクルマの名が記され、この植物を見分ける見識があるにもかかわらず、他の植物名には総称的な名称で呼んだのは、茶花への関心が薄かったと思われるからである。

それが、華道で「抛入」が盛んになる元禄年間・十八世紀前半から、茶会数の割に多種類の茶花名が記されるようになる。このような変化は、当時の人々が徐々に植物に対する関心を高めていったことを反映しているためと思われる。宝永七年(1709)に『大和本草』刊行、正徳三年(1713)年頃『和漢三才図会』出版、1735年から1738年頃に『諸国産物帳』が作成されている。また、茶花に使用される植物を多く掲載した『広益地錦抄』(享保四年1719)など、園芸書が数多く刊行されたことも、影響していると思われる。そして、茶花の種類を増やした山野草については、宝暦五年(1755)に『絵本野山草』が出されている。『絵本野山草』には196品が示されおり、刊行年から考えて十八世紀前半の社会的な要請を受けての作成であったと思われる。