武士好みの楓

・元禄に始まったカエデの流行

深まりゆく秋を感じさせる紅葉は、花とはまた違う美しさがあって、いつの時代も日本人の心を深くとらえる。古来から親しまれてきたモミジ・カエデは、“紅葉狩り”というような行楽活動だけでなく、園芸としても広く楽しまれてきた。特に、江戸時代には、一大ブームがおこり園芸界の中心的な位置を占め、百以上の品種が作られるなど隆盛を極めたこともあるほどだ。また、カエデの流行は明治の末にもあったと言われ、その時には、欧米にもかなり輸出したという記録が残っている。しかし、昨今では、カエデを園芸植物としてのカエデは地味なためか、一般にはあまり親しまれていないようだ。庭の片隅に植えられたり、盆栽として申し訳程度に何鉢か並べられていたりするくらいで、往年の面影はもはや見当たらない。

深まりゆく秋を感じさせる紅葉は、花とはまた違う美しさがあって、いつの時代も日本人の心を深くとらえる。古来から親しまれてきたモミジ・カエデは、“紅葉狩り”というような行楽活動だけでなく、園芸としても広く楽しまれてきた。特に、江戸時代には、一大ブームがおこり園芸界の中心的な位置を占め、百以上の品種が作られるなど隆盛を極めたこともあるほどだ。また、カエデの流行は明治の末にもあったと言われ、その時には、欧米にもかなり輸出したという記録が残っている。しかし、昨今では、カエデを園芸植物としてのカエデは地味なためか、一般にはあまり親しまれていないようだ。庭の片隅に植えられたり、盆栽として申し訳程度に何鉢か並べられていたりするくらいで、往年の面影はもはや見当たらない。

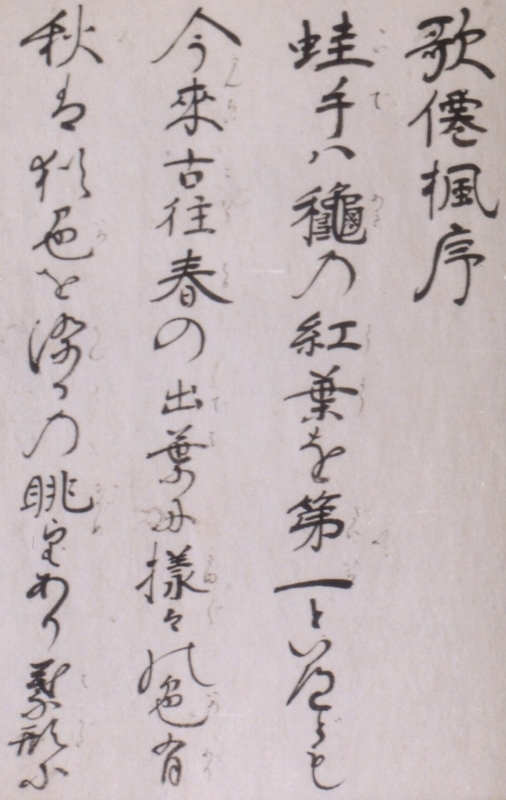

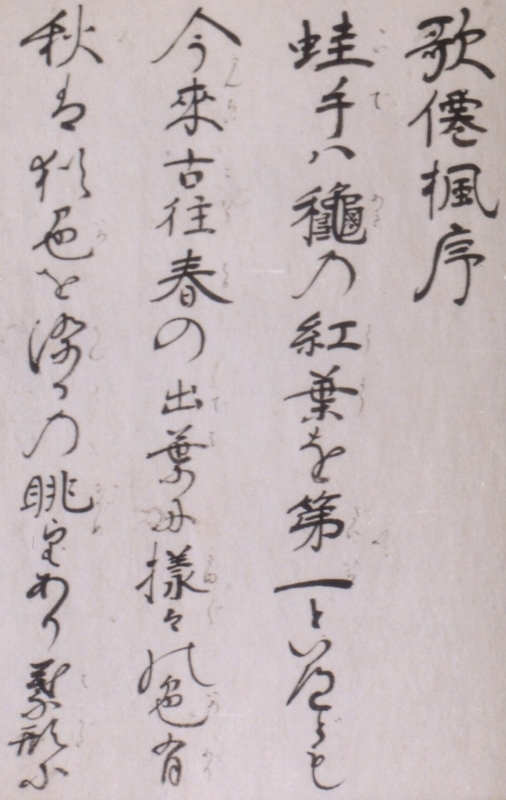

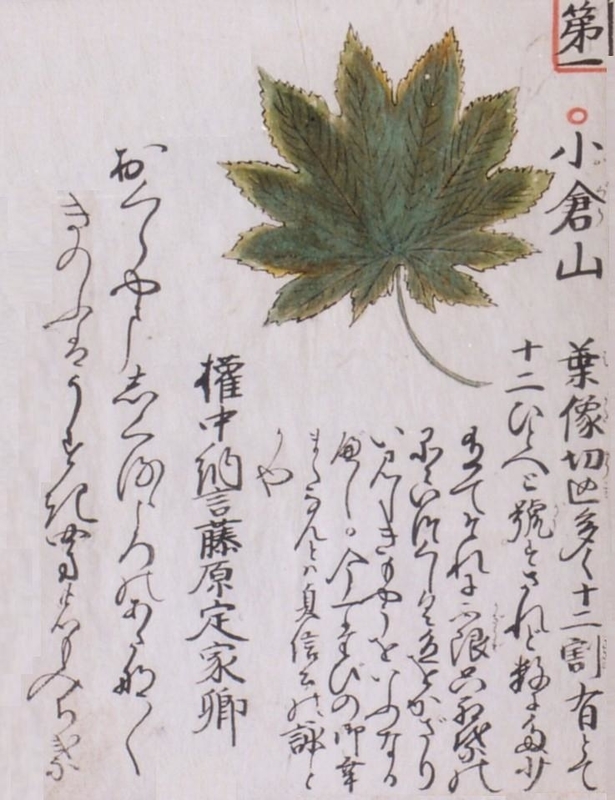

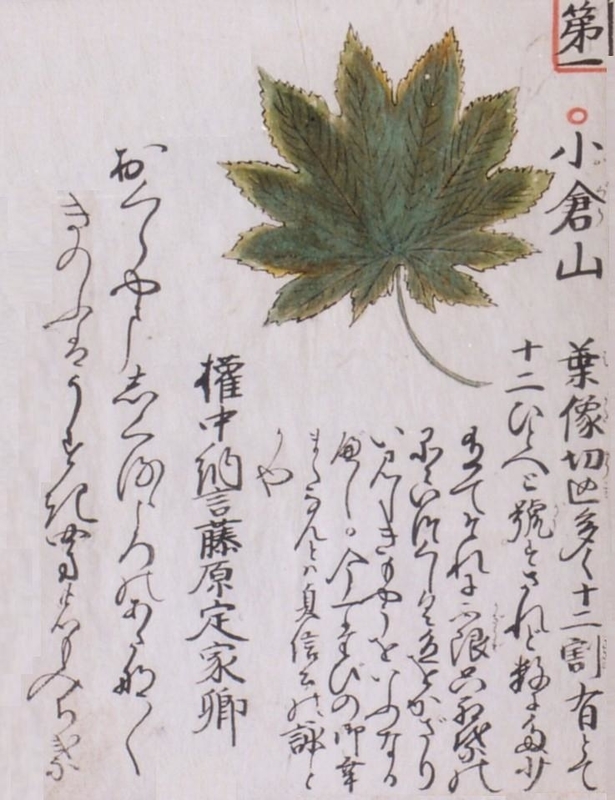

歌仙楓集より

なぜ、近年カエデの人気が下降したままなのかという点については、葉が鑑賞対象であるためか地味なこと、その魅力が春の芽出しにあったり、また、野村楓(ノムラカエデ)のように葉のある期間は、紫紅色の葉を鑑賞できるものもあるが、いずれにしても現代人にとってはシブすぎて良さがわかりにくいのが原因だろう。その上、江戸時代の園芸植物一般に言えることだが、第2次世界大戦で多くの品種を失い、復元できないままになっていることも大きな理由であろう。

なぜ、近年カエデの人気が下降したままなのかという点については、葉が鑑賞対象であるためか地味なこと、その魅力が春の芽出しにあったり、また、野村楓(ノムラカエデ)のように葉のある期間は、紫紅色の葉を鑑賞できるものもあるが、いずれにしても現代人にとってはシブすぎて良さがわかりにくいのが原因だろう。その上、江戸時代の園芸植物一般に言えることだが、第2次世界大戦で多くの品種を失い、復元できないままになっていることも大きな理由であろう。

では、日本でカエデがもてはやされたのは、いつ頃からだろうか。カエデが流行したのは元禄時代からで、享保年間にわたってカエデを愛好する人々が多かったようだ。それを裏付けるように、当時の園芸書、『花壇地錦抄』『歌僊楓集』ついで、『増補地錦抄』『広益地錦抄』『地錦抄附録』等にカエデが多く記載されている。カエデの虜になったのは、何も日本人だけでなく西欧人にも熱狂的な愛好者がいた。それは、1774年(安永四年)に日本を訪れたスウェーデンの植物学者でもあるツュンベリーである。彼は、江戸参府のために三島から箱根へ向かう途中、「優雅さにおいて、この地方特有のきれいなカエデ類(チリメンカエデ、ハウチワカエデ、イロハカエデ、オオモミジ、イタヤカエデ、トウカエデ)に勝るものはない。それはここや他のいくつかの場所に栽培されていた。今、ようやく花が咲き始めたばかりで、私はその熟した種子をどこからも入手することができなかった。そこで帰途用に、小さな鉢植え植物を注文せざるを得なかった。後に、大変な苦労と気配りをし、そして相当の費用をかけてそれを長崎へ運んだのである。」(「江戸参府随行記」C.P.ツュンベリー著 高橋文訳 平凡社)と述べている。

ツュンベリーが日本のカエデにどのくらい関心を寄せていたかということは、タカオモミジ、チリメンカエデ、ヤマモミジ、ハウチワカエデ、マイクジャク、エンコウカエデなどを始めとしてウコン、カセンニシキ、セイゲン、サザナミ、イイジマスナゴ、サンゴンクなどの園芸品種にまで、自分の名前を学名として残している事実からも、容易に推測できる。(一例をあげると、ハウチワカエデの学名は「Acer japonicum Thunb.」と名付けられた)カエデを特に愛好し賞讃したツュンベリーは、ここに示しただけで十種以上ものカエデに自分の名前が残ったツュンベリーは、さぞ満足していることだろう。

なぜ、近年カエデの人気が下降したままなのかという点については、葉が鑑賞対象であるためか地味なこと、その魅力が春の芽出しにあったり、また、野村楓(ノムラカエデ)のように葉のある期間は、紫紅色の葉を鑑賞できるものもあるが、いずれにしても現代人にとってはシブすぎて良さがわかりにくいのが原因だろう。その上、江戸時代の園芸植物一般に言えることだが、第2次世界大戦で多くの品種を失い、復元できないままになっていることも大きな理由であろう。

なぜ、近年カエデの人気が下降したままなのかという点については、葉が鑑賞対象であるためか地味なこと、その魅力が春の芽出しにあったり、また、野村楓(ノムラカエデ)のように葉のある期間は、紫紅色の葉を鑑賞できるものもあるが、いずれにしても現代人にとってはシブすぎて良さがわかりにくいのが原因だろう。その上、江戸時代の園芸植物一般に言えることだが、第2次世界大戦で多くの品種を失い、復元できないままになっていることも大きな理由であろう。では、日本でカエデがもてはやされたのは、いつ頃からだろうか。カエデが流行したのは元禄時代からで、享保年間にわたってカエデを愛好する人々が多かったようだ。それを裏付けるように、当時の園芸書、『花壇地錦抄』『歌僊楓集』ついで、『増補地錦抄』『広益地錦抄』『地錦抄附録』等にカエデが多く記載されている。カエデの虜になったのは、何も日本人だけでなく西欧人にも熱狂的な愛好者がいた。それは、1774年(安永四年)に日本を訪れたスウェーデンの植物学者でもあるツュンベリーである。彼は、江戸参府のために三島から箱根へ向かう途中、「優雅さにおいて、この地方特有のきれいなカエデ類(チリメンカエデ、ハウチワカエデ、イロハカエデ、オオモミジ、イタヤカエデ、トウカエデ)に勝るものはない。それはここや他のいくつかの場所に栽培されていた。今、ようやく花が咲き始めたばかりで、私はその熟した種子をどこからも入手することができなかった。そこで帰途用に、小さな鉢植え植物を注文せざるを得なかった。後に、大変な苦労と気配りをし、そして相当の費用をかけてそれを長崎へ運んだのである。」(「江戸参府随行記」C.P.ツュンベリー著 高橋文訳 平凡社)と述べている。

ツュンベリーが日本のカエデにどのくらい関心を寄せていたかということは、タカオモミジ、チリメンカエデ、ヤマモミジ、ハウチワカエデ、マイクジャク、エンコウカエデなどを始めとしてウコン、カセンニシキ、セイゲン、サザナミ、イイジマスナゴ、サンゴンクなどの園芸品種にまで、自分の名前を学名として残している事実からも、容易に推測できる。(一例をあげると、ハウチワカエデの学名は「Acer japonicum Thunb.」と名付けられた)カエデを特に愛好し賞讃したツュンベリーは、ここに示しただけで十種以上ものカエデに自分の名前が残ったツュンベリーは、さぞ満足していることだろう。

・拝領のカエデ

江戸時代の代表的な園芸書の一つに『草本奇品家雅見』というのがある。1827年(文政十年)に、江戸青山の植木屋、増田屋金太郎が繁亭金太の名で出版したもので、当時の奇品513点を図示し、それらの由来などが書かれている。その中に、「拝領 とうかえで」の絵があり、享保年間に伊藤伊兵衛が拝領したことが書かれている。いつごろのことだろうかと思って計算してみると、なんと本が出る百年も前のことである。たぶん、この「拝領のカエデ」は、江戸市中に現存していたのだろうが、それにしても、「拝領 とうかえで」という百年も前の話を、つい昨日のような取り上げかたをしている点が、実に興味深い。つまり、当時の園芸愛好家なら、その一言だけで「ああ、あのカエデのことか」と即座に納得するくらい、有名なエピソードだったのだろう。

草木奇品家雅見より

江戸時代の代表的な園芸書の一つに『草本奇品家雅見』というのがある。1827年(文政十年)に、江戸青山の植木屋、増田屋金太郎が繁亭金太の名で出版したもので、当時の奇品513点を図示し、それらの由来などが書かれている。その中に、「拝領 とうかえで」の絵があり、享保年間に伊藤伊兵衛が拝領したことが書かれている。いつごろのことだろうかと思って計算してみると、なんと本が出る百年も前のことである。たぶん、この「拝領のカエデ」は、江戸市中に現存していたのだろうが、それにしても、「拝領 とうかえで」という百年も前の話を、つい昨日のような取り上げかたをしている点が、実に興味深い。つまり、当時の園芸愛好家なら、その一言だけで「ああ、あのカエデのことか」と即座に納得するくらい、有名なエピソードだったのだろう。

草木奇品家雅見より

なお、この「拝領 とうかえで」については、『地錦抄附録』『武蔵風土記稿』『古今要覧稿』などにも記載されている。ちなみに『武蔵風土記稿』には、「享保十二年三月二十一日八代将軍吉宗が染井の花戸伊藤伊兵衛の家へ御成りになり植樹を御覧になり、こえて四月二十五日には伊藤を召され松下専助をして舶来の樹を示されその有無を尋ねられたのに未見の旨を御答へした、然らば類似の木を御尋ねになりそれは深山楓である旨を答えた、次でその樹を献上させそれは五月二日に吹上御庭に奉った、九月二十二日に松下専助を通してこの深山楓に舶来の楓樹を接木して下賜せしめ、これを生育し世上に広めよとの命があったこれが伊兵衛の庭にある」とある。

なお、この「拝領 とうかえで」については、『地錦抄附録』『武蔵風土記稿』『古今要覧稿』などにも記載されている。ちなみに『武蔵風土記稿』には、「享保十二年三月二十一日八代将軍吉宗が染井の花戸伊藤伊兵衛の家へ御成りになり植樹を御覧になり、こえて四月二十五日には伊藤を召され松下専助をして舶来の樹を示されその有無を尋ねられたのに未見の旨を御答へした、然らば類似の木を御尋ねになりそれは深山楓である旨を答えた、次でその樹を献上させそれは五月二日に吹上御庭に奉った、九月二十二日に松下専助を通してこの深山楓に舶来の楓樹を接木して下賜せしめ、これを生育し世上に広めよとの命があったこれが伊兵衛の庭にある」とある。

他書にも、同じような話が書かれていて、これらの書によると、どうやら清国の船が長崎に寄港した時(1721年説と1724年説とがある)にトウカエデが始めて日本に渡来したようだ。そして、1730年(亨保十二年)に将軍家から伊藤伊兵衛(五代目政武)に拝領され、同時に増やしても良いという許可ももらったらしい。なおこの時、長崎から入ったトウカエデは全部で6本あり、そのうちの3本は三尺位の古木で、将軍吉宗に奇木として献上された。それから6年ほどして、伊藤伊兵衛は吉宗から「接ぎ木の台木」または「もっとも近い樹木の名」を問われ、似た樹として「深山楓」か「太山楓」の名をあげた。拝領したトウカエデをもとに「深山楓」(ウリカエデ説とハナノキ説とがある)に5本接ぎ木し、これがトウカエデとして広まったもとらしい。

・カエデの流行が示す江戸園芸の特徴

『草本奇品家雅見』を始め、『草本錦葉集』(水野忠暁)などの園芸書を見ると、葉の美しいものを鉢植えにすることが流行している。葉のどういうところに関心があったかというと、葉の形、色、特に斑変わりに興味が集まった。斑とは、葉の縁や葉脈に添って、点々や斑模様となって現れるものが多いがもちろん、花にもあらわれる。変わった葉を賞翫するという風潮は、カエデから始まったと言えよう。

元禄年間の園芸書、『歌僊楓集』(東武染井野卑)は、カエデの葉を原寸大で写生したもので、加えて図の余白にカエデの特徴や品種名、由来の古歌を添えるという形をとっている。紹介されているカエデは三十六品で、彩色もなかなか美しく、当時の人々の好みをよく伝えている。なお、この手稿本の作者は、東武染井野卑とあるが、これは伊藤伊兵衛政武のことである。また、政武は、この後、『新歌僊楓集』(宝永年間)、『追加楓集』(享保十七年)を同じような形式で作成し、合計百種のカエデを紹介している。

元禄年間の園芸書、『歌僊楓集』(東武染井野卑)は、カエデの葉を原寸大で写生したもので、加えて図の余白にカエデの特徴や品種名、由来の古歌を添えるという形をとっている。紹介されているカエデは三十六品で、彩色もなかなか美しく、当時の人々の好みをよく伝えている。なお、この手稿本の作者は、東武染井野卑とあるが、これは伊藤伊兵衛政武のことである。また、政武は、この後、『新歌僊楓集』(宝永年間)、『追加楓集』(享保十七年)を同じような形式で作成し、合計百種のカエデを紹介している。

葉に対する人々の関心は、伊藤伊兵衛の『増補地錦抄』(宝永七年)に見られるように、実に様々である。そしてカエデに始まった珍葉、希葉、奇葉を好むという傾向は、カエデのみならず、園芸植物全般に広がっていった。誰もが知るアサガオですら、花の形だけでなく、葉の変形にも少なからず関心が寄せられていたくらいであった。江戸時代の園芸は、葉を中心に栽培が進められているところに大きな特徴があって、それが花の美しさにも影響をあたえたと言えるだろう。

我々は、どちらかと言えば、まず花の美しさを求め、葉は従であるといった先入観を持っている。そのため、いかにも葉を強調する形で栽培されている江戸時代の園芸植物を見ると、必ずしも全体的なバランスがとれているとはいいがたく、時としてひどくアンバランスな形態にも見える。もっとも、江戸時代の人々が、もし、花を中心にした今の園芸を見たら、反対に奇妙なものに見えるだろう。たかが園芸と言うなかれ、文化というものは一方的な視点で見るとなかなか理解しがたいものなのである。

我々は、どちらかと言えば、まず花の美しさを求め、葉は従であるといった先入観を持っている。そのため、いかにも葉を強調する形で栽培されている江戸時代の園芸植物を見ると、必ずしも全体的なバランスがとれているとはいいがたく、時としてひどくアンバランスな形態にも見える。もっとも、江戸時代の人々が、もし、花を中心にした今の園芸を見たら、反対に奇妙なものに見えるだろう。たかが園芸と言うなかれ、文化というものは一方的な視点で見るとなかなか理解しがたいものなのである。

『草本奇品家雅見』を始め、『草本錦葉集』(水野忠暁)などの園芸書を見ると、葉の美しいものを鉢植えにすることが流行している。葉のどういうところに関心があったかというと、葉の形、色、特に斑変わりに興味が集まった。斑とは、葉の縁や葉脈に添って、点々や斑模様となって現れるものが多いがもちろん、花にもあらわれる。変わった葉を賞翫するという風潮は、カエデから始まったと言えよう。

歌僊楓集より

元禄年間の園芸書、『歌僊楓集』(東武染井野卑)は、カエデの葉を原寸大で写生したもので、加えて図の余白にカエデの特徴や品種名、由来の古歌を添えるという形をとっている。紹介されているカエデは三十六品で、彩色もなかなか美しく、当時の人々の好みをよく伝えている。なお、この手稿本の作者は、東武染井野卑とあるが、これは伊藤伊兵衛政武のことである。また、政武は、この後、『新歌僊楓集』(宝永年間)、『追加楓集』(享保十七年)を同じような形式で作成し、合計百種のカエデを紹介している。

元禄年間の園芸書、『歌僊楓集』(東武染井野卑)は、カエデの葉を原寸大で写生したもので、加えて図の余白にカエデの特徴や品種名、由来の古歌を添えるという形をとっている。紹介されているカエデは三十六品で、彩色もなかなか美しく、当時の人々の好みをよく伝えている。なお、この手稿本の作者は、東武染井野卑とあるが、これは伊藤伊兵衛政武のことである。また、政武は、この後、『新歌僊楓集』(宝永年間)、『追加楓集』(享保十七年)を同じような形式で作成し、合計百種のカエデを紹介している。葉に対する人々の関心は、伊藤伊兵衛の『増補地錦抄』(宝永七年)に見られるように、実に様々である。そしてカエデに始まった珍葉、希葉、奇葉を好むという傾向は、カエデのみならず、園芸植物全般に広がっていった。誰もが知るアサガオですら、花の形だけでなく、葉の変形にも少なからず関心が寄せられていたくらいであった。江戸時代の園芸は、葉を中心に栽培が進められているところに大きな特徴があって、それが花の美しさにも影響をあたえたと言えるだろう。

我々は、どちらかと言えば、まず花の美しさを求め、葉は従であるといった先入観を持っている。そのため、いかにも葉を強調する形で栽培されている江戸時代の園芸植物を見ると、必ずしも全体的なバランスがとれているとはいいがたく、時としてひどくアンバランスな形態にも見える。もっとも、江戸時代の人々が、もし、花を中心にした今の園芸を見たら、反対に奇妙なものに見えるだろう。たかが園芸と言うなかれ、文化というものは一方的な視点で見るとなかなか理解しがたいものなのである。

我々は、どちらかと言えば、まず花の美しさを求め、葉は従であるといった先入観を持っている。そのため、いかにも葉を強調する形で栽培されている江戸時代の園芸植物を見ると、必ずしも全体的なバランスがとれているとはいいがたく、時としてひどくアンバランスな形態にも見える。もっとも、江戸時代の人々が、もし、花を中心にした今の園芸を見たら、反対に奇妙なものに見えるだろう。たかが園芸と言うなかれ、文化というものは一方的な視点で見るとなかなか理解しがたいものなのである。増補地錦抄より

・カエデがなぜ流行したか

当時、カエデがなぜそれほど流行したかということは、元禄という時代背景を見ることで、多少理解できそうな気がする。元禄年間は、国内が統一され、幕藩体制も確立し、いわゆる武断政治から文治政治へと移行した時代である。戦争が姿を消し、経済的活動が活発になると同時に、経済的にも力をつけた町人層が台頭、新しい気運が生じた。元禄文化は、現世的で、遊楽的な傾向が強く、歌舞伎、浮世絵、浮世草子、俳諧など元禄ならではの風俗や文化が数多く誕生した。園芸においても、華やかな印象を持つツバキ、ボタン、ツツジなどが流行している。

しかし、民衆の新たな欲求が色々なジャンルに反映されたとはいうものの、元禄時代は、「衣装くらべ」の“石六女房”のように町人の奢侈や享楽主義にはやはり圧力がかけられた。しかも、民衆の間には明るい現世的な世界観が広まったのに対し、武士階級は幕府の財政悪化の影をひきずって、必ずしも町人のように享楽的な方向へは進まなかった。芭蕉の俳諧に代表されるように、元禄文化のもうひとつの特徴である「わび」「さび」の方向へと向かった。そのような中でわきおこったカエデの人気からは「わび」「さび」に通じる渋さや玄人っぽさを感じる。

しかし、民衆の新たな欲求が色々なジャンルに反映されたとはいうものの、元禄時代は、「衣装くらべ」の“石六女房”のように町人の奢侈や享楽主義にはやはり圧力がかけられた。しかも、民衆の間には明るい現世的な世界観が広まったのに対し、武士階級は幕府の財政悪化の影をひきずって、必ずしも町人のように享楽的な方向へは進まなかった。芭蕉の俳諧に代表されるように、元禄文化のもうひとつの特徴である「わび」「さび」の方向へと向かった。そのような中でわきおこったカエデの人気からは「わび」「さび」に通じる渋さや玄人っぽさを感じる。

ところで、江戸の人口は、元禄年間には約80万人に達したと言われている。町人が半分程度を占めてはいたものの、武家人口も同じくらい住んでいたものとされている。町人たちはもちろん何らかの仕事をしなければ生活が成り立たなかったが、一方、祿高が保障された何万人という武士たちは、日々どのようなことをして過ごしていたのだろうか。

「天下普請」と表現された江戸の都市整備は寛永年間(1643年まで)には一段落しており、仕事らしい仕事も持たない武士が大勢いたようだ。仕事がないと同時に、旗本や御家人たちは慢性的な窮乏にも悩まされていた。したがって、あまった時間は、最も経済的負担が少ないことに充てるしかなかったようだ。園芸はうまくいけば割のよい内職になる上に、主君や上司にとり入る手段としても有効であることから、武士たちが少なからず注目したものと思われる。そのような中から、次第に園芸に生き甲斐を見い出す人が出たとしてもふしぎではない。がんじがらめの身分制度、祿高の少なさ、といった浮世の様々な憂さを忘れるためにも、園芸の世界は効果的であった。

「天下普請」と表現された江戸の都市整備は寛永年間(1643年まで)には一段落しており、仕事らしい仕事も持たない武士が大勢いたようだ。仕事がないと同時に、旗本や御家人たちは慢性的な窮乏にも悩まされていた。したがって、あまった時間は、最も経済的負担が少ないことに充てるしかなかったようだ。園芸はうまくいけば割のよい内職になる上に、主君や上司にとり入る手段としても有効であることから、武士たちが少なからず注目したものと思われる。そのような中から、次第に園芸に生き甲斐を見い出す人が出たとしてもふしぎではない。がんじがらめの身分制度、祿高の少なさ、といった浮世の様々な憂さを忘れるためにも、園芸の世界は効果的であった。

また、元禄といえば「生類憐れみの令」が思い浮かぶが、これも、武士を園芸へと向かわせた要因の一つだったかもしれない。

つまり、無益な殺傷が禁じられたことによって、鷹狩ができなくなってしまった。鷹狩自体が制限されたのだから、ふだんの訓練も無用のものになった。その上、武士は庶民の鏡であるべきという理由から、生類の保護対象がなんと魚にまで及び、釣すら禁止されてしまった。そうなると、当然、釣ざおの手入れをしたり、釣針を作ったりする時間もいらなくなる。実際それでなくても時間をもてあましがちであった武士が、ならば仕方がない、無難なところで園芸でもやるか、と考えた可能性は少なくないと思う。そして、その時に園芸の世界にも武道に近いものを求める人が多かったとしたら、対象として選ぶ植物はいわゆる“花もの”ではなく、渋めのカエデを、となるのは至極自然なことではないかと思われる。

つまり、無益な殺傷が禁じられたことによって、鷹狩ができなくなってしまった。鷹狩自体が制限されたのだから、ふだんの訓練も無用のものになった。その上、武士は庶民の鏡であるべきという理由から、生類の保護対象がなんと魚にまで及び、釣すら禁止されてしまった。そうなると、当然、釣ざおの手入れをしたり、釣針を作ったりする時間もいらなくなる。実際それでなくても時間をもてあましがちであった武士が、ならば仕方がない、無難なところで園芸でもやるか、と考えた可能性は少なくないと思う。そして、その時に園芸の世界にも武道に近いものを求める人が多かったとしたら、対象として選ぶ植物はいわゆる“花もの”ではなく、渋めのカエデを、となるのは至極自然なことではないかと思われる。

当時、カエデがなぜそれほど流行したかということは、元禄という時代背景を見ることで、多少理解できそうな気がする。元禄年間は、国内が統一され、幕藩体制も確立し、いわゆる武断政治から文治政治へと移行した時代である。戦争が姿を消し、経済的活動が活発になると同時に、経済的にも力をつけた町人層が台頭、新しい気運が生じた。元禄文化は、現世的で、遊楽的な傾向が強く、歌舞伎、浮世絵、浮世草子、俳諧など元禄ならではの風俗や文化が数多く誕生した。園芸においても、華やかな印象を持つツバキ、ボタン、ツツジなどが流行している。

しかし、民衆の新たな欲求が色々なジャンルに反映されたとはいうものの、元禄時代は、「衣装くらべ」の“石六女房”のように町人の奢侈や享楽主義にはやはり圧力がかけられた。しかも、民衆の間には明るい現世的な世界観が広まったのに対し、武士階級は幕府の財政悪化の影をひきずって、必ずしも町人のように享楽的な方向へは進まなかった。芭蕉の俳諧に代表されるように、元禄文化のもうひとつの特徴である「わび」「さび」の方向へと向かった。そのような中でわきおこったカエデの人気からは「わび」「さび」に通じる渋さや玄人っぽさを感じる。

しかし、民衆の新たな欲求が色々なジャンルに反映されたとはいうものの、元禄時代は、「衣装くらべ」の“石六女房”のように町人の奢侈や享楽主義にはやはり圧力がかけられた。しかも、民衆の間には明るい現世的な世界観が広まったのに対し、武士階級は幕府の財政悪化の影をひきずって、必ずしも町人のように享楽的な方向へは進まなかった。芭蕉の俳諧に代表されるように、元禄文化のもうひとつの特徴である「わび」「さび」の方向へと向かった。そのような中でわきおこったカエデの人気からは「わび」「さび」に通じる渋さや玄人っぽさを感じる。ところで、江戸の人口は、元禄年間には約80万人に達したと言われている。町人が半分程度を占めてはいたものの、武家人口も同じくらい住んでいたものとされている。町人たちはもちろん何らかの仕事をしなければ生活が成り立たなかったが、一方、祿高が保障された何万人という武士たちは、日々どのようなことをして過ごしていたのだろうか。

「天下普請」と表現された江戸の都市整備は寛永年間(1643年まで)には一段落しており、仕事らしい仕事も持たない武士が大勢いたようだ。仕事がないと同時に、旗本や御家人たちは慢性的な窮乏にも悩まされていた。したがって、あまった時間は、最も経済的負担が少ないことに充てるしかなかったようだ。園芸はうまくいけば割のよい内職になる上に、主君や上司にとり入る手段としても有効であることから、武士たちが少なからず注目したものと思われる。そのような中から、次第に園芸に生き甲斐を見い出す人が出たとしてもふしぎではない。がんじがらめの身分制度、祿高の少なさ、といった浮世の様々な憂さを忘れるためにも、園芸の世界は効果的であった。

「天下普請」と表現された江戸の都市整備は寛永年間(1643年まで)には一段落しており、仕事らしい仕事も持たない武士が大勢いたようだ。仕事がないと同時に、旗本や御家人たちは慢性的な窮乏にも悩まされていた。したがって、あまった時間は、最も経済的負担が少ないことに充てるしかなかったようだ。園芸はうまくいけば割のよい内職になる上に、主君や上司にとり入る手段としても有効であることから、武士たちが少なからず注目したものと思われる。そのような中から、次第に園芸に生き甲斐を見い出す人が出たとしてもふしぎではない。がんじがらめの身分制度、祿高の少なさ、といった浮世の様々な憂さを忘れるためにも、園芸の世界は効果的であった。また、元禄といえば「生類憐れみの令」が思い浮かぶが、これも、武士を園芸へと向かわせた要因の一つだったかもしれない。

つまり、無益な殺傷が禁じられたことによって、鷹狩ができなくなってしまった。鷹狩自体が制限されたのだから、ふだんの訓練も無用のものになった。その上、武士は庶民の鏡であるべきという理由から、生類の保護対象がなんと魚にまで及び、釣すら禁止されてしまった。そうなると、当然、釣ざおの手入れをしたり、釣針を作ったりする時間もいらなくなる。実際それでなくても時間をもてあましがちであった武士が、ならば仕方がない、無難なところで園芸でもやるか、と考えた可能性は少なくないと思う。そして、その時に園芸の世界にも武道に近いものを求める人が多かったとしたら、対象として選ぶ植物はいわゆる“花もの”ではなく、渋めのカエデを、となるのは至極自然なことではないかと思われる。

つまり、無益な殺傷が禁じられたことによって、鷹狩ができなくなってしまった。鷹狩自体が制限されたのだから、ふだんの訓練も無用のものになった。その上、武士は庶民の鏡であるべきという理由から、生類の保護対象がなんと魚にまで及び、釣すら禁止されてしまった。そうなると、当然、釣ざおの手入れをしたり、釣針を作ったりする時間もいらなくなる。実際それでなくても時間をもてあましがちであった武士が、ならば仕方がない、無難なところで園芸でもやるか、と考えた可能性は少なくないと思う。そして、その時に園芸の世界にも武道に近いものを求める人が多かったとしたら、対象として選ぶ植物はいわゆる“花もの”ではなく、渋めのカエデを、となるのは至極自然なことではないかと思われる。