大江戸野菜事情

・将軍家御用達の野菜畑

「江戸っ子の初物食い」「江戸の食い倒れ」などという言葉を聞くと、江戸の住民たちもなかなかのグルメだったように思われるが、初期のころの江戸の食糧事情は必ずしも良好なものではなかった。家康の入城、続く徳川幕府の成立によって、江戸は一躍天下の大城下町となったものの、当初はまだ戦国時代の気分が随所に残っており、食生活も極めて質素だった。そして、それはまだ京都のような洗練された調理技術が発達していなかったこともあったが、第一には都市の巨大な胃袋を満たすだけの食材の、圧倒的な不足に起因していた。

特に新鮮な野菜の不足は深刻で、このことは当時、広く蔓延していた「江戸病み」とか、「江戸患い」などと呼ばれた病が、ビタミン不足からくる脚気や鳥目であったことからも明らかである。そこで幕府は、江戸の周辺に蔵入地を配置し、農民を投入する一方、関西方面からも大量の開拓民を招聘、食糧の安定供給の実現に乗り出した。同時に幕府は自らの胃袋についても、対策を講じた。好きな時に好きなだけの新鮮野菜が手に入るようにと、隅田村や寺島村(いずれも現在の隅田区)に直営の「御前栽畑」を作らせた。恐れ多くも将軍様が召し上がる野菜を作るとあっては、農民の気合の入れ方も違ってくる。味も良く、形も整ったものを・・・と、日々精進を重ねるので栽培技術は瞬く間に向上。中でも寺島村が生んだ「寺島なす」は、どんな料理法にも合う旨味のあるなすということで江戸中の人気を集めた。また「御前栽畑」で作られる野菜は、最先端を行く農業の手本として近隣の農民に絶えず刺激を与えたが、それは時代が下がるにつれて、産地が互いに競い合って、味のよい品種や目新しい品種を生み出す下地ともなった。

「江戸っ子の初物食い」「江戸の食い倒れ」などという言葉を聞くと、江戸の住民たちもなかなかのグルメだったように思われるが、初期のころの江戸の食糧事情は必ずしも良好なものではなかった。家康の入城、続く徳川幕府の成立によって、江戸は一躍天下の大城下町となったものの、当初はまだ戦国時代の気分が随所に残っており、食生活も極めて質素だった。そして、それはまだ京都のような洗練された調理技術が発達していなかったこともあったが、第一には都市の巨大な胃袋を満たすだけの食材の、圧倒的な不足に起因していた。

特に新鮮な野菜の不足は深刻で、このことは当時、広く蔓延していた「江戸病み」とか、「江戸患い」などと呼ばれた病が、ビタミン不足からくる脚気や鳥目であったことからも明らかである。そこで幕府は、江戸の周辺に蔵入地を配置し、農民を投入する一方、関西方面からも大量の開拓民を招聘、食糧の安定供給の実現に乗り出した。同時に幕府は自らの胃袋についても、対策を講じた。好きな時に好きなだけの新鮮野菜が手に入るようにと、隅田村や寺島村(いずれも現在の隅田区)に直営の「御前栽畑」を作らせた。恐れ多くも将軍様が召し上がる野菜を作るとあっては、農民の気合の入れ方も違ってくる。味も良く、形も整ったものを・・・と、日々精進を重ねるので栽培技術は瞬く間に向上。中でも寺島村が生んだ「寺島なす」は、どんな料理法にも合う旨味のあるなすということで江戸中の人気を集めた。また「御前栽畑」で作られる野菜は、最先端を行く農業の手本として近隣の農民に絶えず刺激を与えたが、それは時代が下がるにつれて、産地が互いに競い合って、味のよい品種や目新しい品種を生み出す下地ともなった。

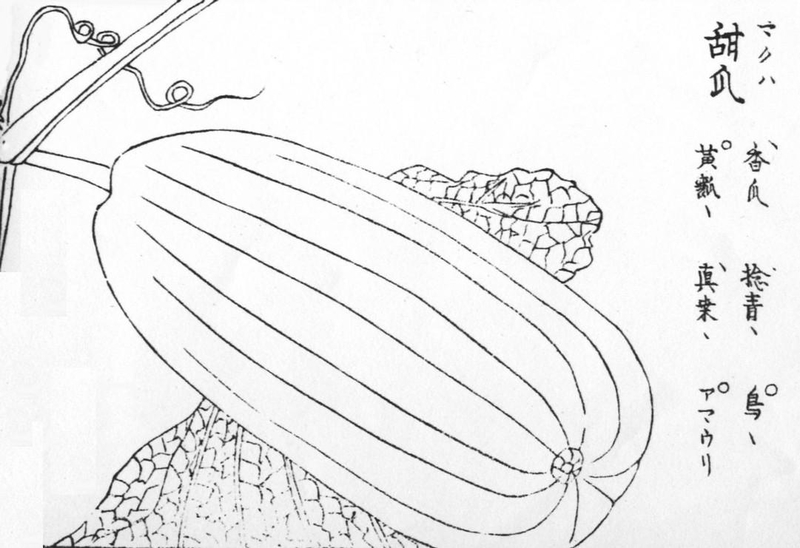

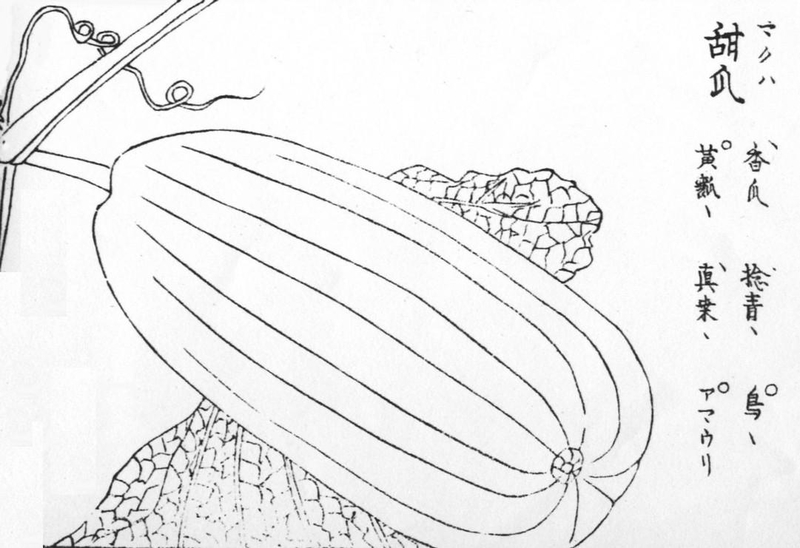

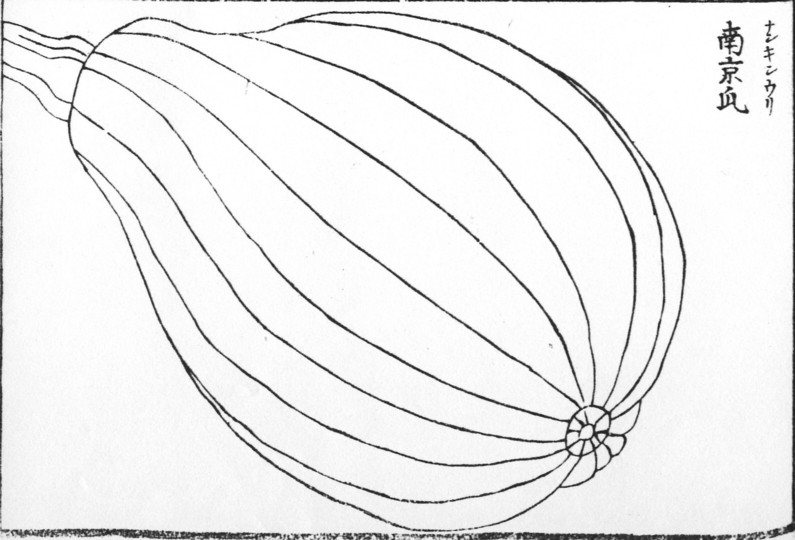

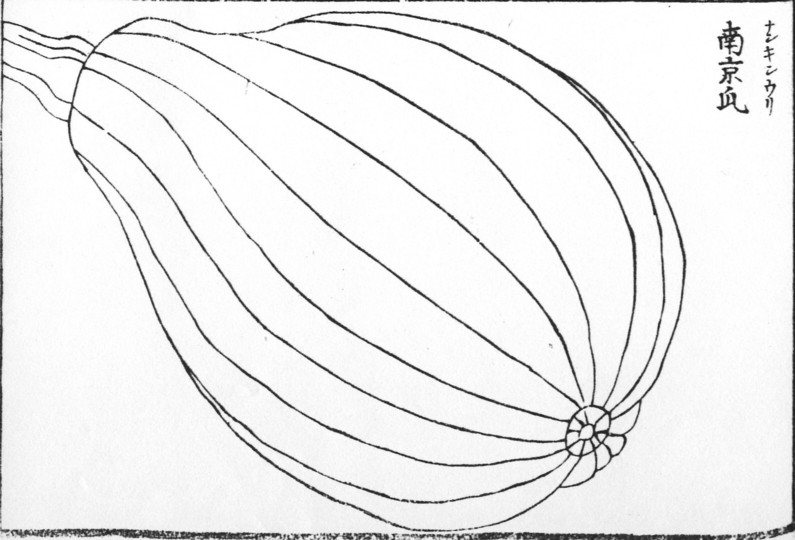

甜瓜・俳諧季寄図考より(以下の図も同様)

ところで、数ある将軍家御用達野菜の中でも、菓子や果物の少ない時代だけに特に珍重されたのがマクワウリ。甘味の強い温室系メロンが席巻している現在では、デザートとしてのウリの価値は格段に下がり、近年はほとんど見かけなくなってしまったが、当時は高級水菓子として江戸城の「宴会」にも度々顔をだす人気者であった。これはもともと美濃国下真桑村の名産であったが、将軍家はかの地のウリを切望。種を取り寄せ、江戸近郊の農家で作らせたがうまくいかないとわかると、わざわざ野菜作りの名人三人を毎年、真桑村から下向させ、現在の府中市・新宿成子坂付近で栽培にあたらせたという。ここで栽培されたウリは、夏の間に二十~三十回、数にして数千個が江戸城に運ばれている。城に上納にされる折りには、「御用瓜」の立札と高張提灯を高々と掲げて、街道の人々を土下座させながら運びこまれた。ために「葵瓜」という名誉ある名前で呼ばれたが、それを運ぶ一行は大名行列さえ横切ることが許されたというから、大層な御威光であった。

ところで、数ある将軍家御用達野菜の中でも、菓子や果物の少ない時代だけに特に珍重されたのがマクワウリ。甘味の強い温室系メロンが席巻している現在では、デザートとしてのウリの価値は格段に下がり、近年はほとんど見かけなくなってしまったが、当時は高級水菓子として江戸城の「宴会」にも度々顔をだす人気者であった。これはもともと美濃国下真桑村の名産であったが、将軍家はかの地のウリを切望。種を取り寄せ、江戸近郊の農家で作らせたがうまくいかないとわかると、わざわざ野菜作りの名人三人を毎年、真桑村から下向させ、現在の府中市・新宿成子坂付近で栽培にあたらせたという。ここで栽培されたウリは、夏の間に二十~三十回、数にして数千個が江戸城に運ばれている。城に上納にされる折りには、「御用瓜」の立札と高張提灯を高々と掲げて、街道の人々を土下座させながら運びこまれた。ために「葵瓜」という名誉ある名前で呼ばれたが、それを運ぶ一行は大名行列さえ横切ることが許されたというから、大層な御威光であった。

ところで、数ある将軍家御用達野菜の中でも、菓子や果物の少ない時代だけに特に珍重されたのがマクワウリ。甘味の強い温室系メロンが席巻している現在では、デザートとしてのウリの価値は格段に下がり、近年はほとんど見かけなくなってしまったが、当時は高級水菓子として江戸城の「宴会」にも度々顔をだす人気者であった。これはもともと美濃国下真桑村の名産であったが、将軍家はかの地のウリを切望。種を取り寄せ、江戸近郊の農家で作らせたがうまくいかないとわかると、わざわざ野菜作りの名人三人を毎年、真桑村から下向させ、現在の府中市・新宿成子坂付近で栽培にあたらせたという。ここで栽培されたウリは、夏の間に二十~三十回、数にして数千個が江戸城に運ばれている。城に上納にされる折りには、「御用瓜」の立札と高張提灯を高々と掲げて、街道の人々を土下座させながら運びこまれた。ために「葵瓜」という名誉ある名前で呼ばれたが、それを運ぶ一行は大名行列さえ横切ることが許されたというから、大層な御威光であった。

ところで、数ある将軍家御用達野菜の中でも、菓子や果物の少ない時代だけに特に珍重されたのがマクワウリ。甘味の強い温室系メロンが席巻している現在では、デザートとしてのウリの価値は格段に下がり、近年はほとんど見かけなくなってしまったが、当時は高級水菓子として江戸城の「宴会」にも度々顔をだす人気者であった。これはもともと美濃国下真桑村の名産であったが、将軍家はかの地のウリを切望。種を取り寄せ、江戸近郊の農家で作らせたがうまくいかないとわかると、わざわざ野菜作りの名人三人を毎年、真桑村から下向させ、現在の府中市・新宿成子坂付近で栽培にあたらせたという。ここで栽培されたウリは、夏の間に二十~三十回、数にして数千個が江戸城に運ばれている。城に上納にされる折りには、「御用瓜」の立札と高張提灯を高々と掲げて、街道の人々を土下座させながら運びこまれた。ために「葵瓜」という名誉ある名前で呼ばれたが、それを運ぶ一行は大名行列さえ横切ることが許されたというから、大層な御威光であった。・自家製野菜をやりとりする幕臣たち

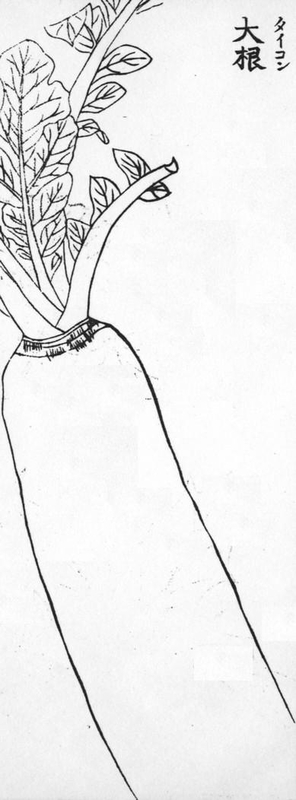

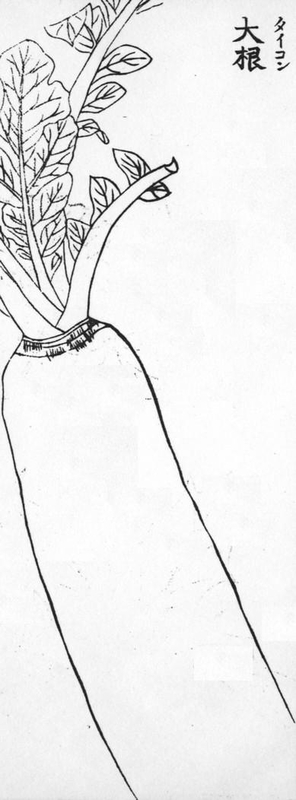

武士たちの家でも、右に習えとばかり野菜作りに励んでいたようで、様々な文献からその様子が垣間見える。旗本以下の武士の大半は、果樹や野菜などを植えて、少しでも生活の足しにしようと考えていた。当時、野菜の苗は店にわざわざ買いに行かなくても、近郊の農家の連中が天秤棒に乗せて売りに来ていた。「(雨が)降りそふな日を撰て来る茄子苗」というような句が残っているのをみても、季節に応じた野菜の苗を売り歩く苗売りの姿が、江戸の町ではごく日常的な光景であったことがわかる。その点ではむしろ今よりも便利なくらいで、実際、武家屋敷は流しの苗売りにとって最大のお得意先であったようだ。さらにはもっと位の高い上級武士の家でも結構、野菜を作っていたと思われる。文化年間に十方庵主が著した『遊歴雑記』には深川・佃町にあった亀井能登守の屋敷内にかなりの広さの野菜畑があり、特にネギとダイコンの植付けが多いという記述が見られる。因みに亀井家は石見四万三千石の大名、趣向を凝らした庭園が当主の何よりの自慢で、毎月日を決めて希望者に観覧させていたというほどの内福家。したがって亀井家の野菜作りは倹約目当てというより、将軍家同様、一年を通じて、おいしく新鮮な野菜を確保したいというグルメ志向から発したものと思われる。

武士たちの家でも、右に習えとばかり野菜作りに励んでいたようで、様々な文献からその様子が垣間見える。旗本以下の武士の大半は、果樹や野菜などを植えて、少しでも生活の足しにしようと考えていた。当時、野菜の苗は店にわざわざ買いに行かなくても、近郊の農家の連中が天秤棒に乗せて売りに来ていた。「(雨が)降りそふな日を撰て来る茄子苗」というような句が残っているのをみても、季節に応じた野菜の苗を売り歩く苗売りの姿が、江戸の町ではごく日常的な光景であったことがわかる。その点ではむしろ今よりも便利なくらいで、実際、武家屋敷は流しの苗売りにとって最大のお得意先であったようだ。さらにはもっと位の高い上級武士の家でも結構、野菜を作っていたと思われる。文化年間に十方庵主が著した『遊歴雑記』には深川・佃町にあった亀井能登守の屋敷内にかなりの広さの野菜畑があり、特にネギとダイコンの植付けが多いという記述が見られる。因みに亀井家は石見四万三千石の大名、趣向を凝らした庭園が当主の何よりの自慢で、毎月日を決めて希望者に観覧させていたというほどの内福家。したがって亀井家の野菜作りは倹約目当てというより、将軍家同様、一年を通じて、おいしく新鮮な野菜を確保したいというグルメ志向から発したものと思われる。

さらに詳しい園芸日誌を見てみよう。文京区の小石川三丁目にあった幕臣小野庄兵衛直泰方の百五十坪ほどの敷地がその舞台。両親に子供たち、使用人も含めて十二、三人の所帯である。そんな小野家の園芸事情について直泰の父直方が、1745~1773年までの三十年近い歳月をかけて『官府御沙汰略記』に詳しく記している。この家、実に様々な作物を育てている。花を楽しむサクラやモモ、ツツジ、アヤメ、ツバキはいうに及ばず、三斗ものウメの実を採取して自家製の梅干しをこしらえたり、四百個以上の柿を親類や知人に配ったり、クチナシの実を近所の薬種屋に渡して、それと引き換えに当時は貴重品であった砂糖と交換したり。実益を兼ねた園芸を一家で存分に楽しんでいる様子がうかがえる。そんな小野家だから、立派な野菜畑があるのも当然の話。

さらに詳しい園芸日誌を見てみよう。文京区の小石川三丁目にあった幕臣小野庄兵衛直泰方の百五十坪ほどの敷地がその舞台。両親に子供たち、使用人も含めて十二、三人の所帯である。そんな小野家の園芸事情について直泰の父直方が、1745~1773年までの三十年近い歳月をかけて『官府御沙汰略記』に詳しく記している。この家、実に様々な作物を育てている。花を楽しむサクラやモモ、ツツジ、アヤメ、ツバキはいうに及ばず、三斗ものウメの実を採取して自家製の梅干しをこしらえたり、四百個以上の柿を親類や知人に配ったり、クチナシの実を近所の薬種屋に渡して、それと引き換えに当時は貴重品であった砂糖と交換したり。実益を兼ねた園芸を一家で存分に楽しんでいる様子がうかがえる。そんな小野家だから、立派な野菜畑があるのも当然の話。

武士たちの家でも、右に習えとばかり野菜作りに励んでいたようで、様々な文献からその様子が垣間見える。旗本以下の武士の大半は、果樹や野菜などを植えて、少しでも生活の足しにしようと考えていた。当時、野菜の苗は店にわざわざ買いに行かなくても、近郊の農家の連中が天秤棒に乗せて売りに来ていた。「(雨が)降りそふな日を撰て来る茄子苗」というような句が残っているのをみても、季節に応じた野菜の苗を売り歩く苗売りの姿が、江戸の町ではごく日常的な光景であったことがわかる。その点ではむしろ今よりも便利なくらいで、実際、武家屋敷は流しの苗売りにとって最大のお得意先であったようだ。さらにはもっと位の高い上級武士の家でも結構、野菜を作っていたと思われる。文化年間に十方庵主が著した『遊歴雑記』には深川・佃町にあった亀井能登守の屋敷内にかなりの広さの野菜畑があり、特にネギとダイコンの植付けが多いという記述が見られる。因みに亀井家は石見四万三千石の大名、趣向を凝らした庭園が当主の何よりの自慢で、毎月日を決めて希望者に観覧させていたというほどの内福家。したがって亀井家の野菜作りは倹約目当てというより、将軍家同様、一年を通じて、おいしく新鮮な野菜を確保したいというグルメ志向から発したものと思われる。

武士たちの家でも、右に習えとばかり野菜作りに励んでいたようで、様々な文献からその様子が垣間見える。旗本以下の武士の大半は、果樹や野菜などを植えて、少しでも生活の足しにしようと考えていた。当時、野菜の苗は店にわざわざ買いに行かなくても、近郊の農家の連中が天秤棒に乗せて売りに来ていた。「(雨が)降りそふな日を撰て来る茄子苗」というような句が残っているのをみても、季節に応じた野菜の苗を売り歩く苗売りの姿が、江戸の町ではごく日常的な光景であったことがわかる。その点ではむしろ今よりも便利なくらいで、実際、武家屋敷は流しの苗売りにとって最大のお得意先であったようだ。さらにはもっと位の高い上級武士の家でも結構、野菜を作っていたと思われる。文化年間に十方庵主が著した『遊歴雑記』には深川・佃町にあった亀井能登守の屋敷内にかなりの広さの野菜畑があり、特にネギとダイコンの植付けが多いという記述が見られる。因みに亀井家は石見四万三千石の大名、趣向を凝らした庭園が当主の何よりの自慢で、毎月日を決めて希望者に観覧させていたというほどの内福家。したがって亀井家の野菜作りは倹約目当てというより、将軍家同様、一年を通じて、おいしく新鮮な野菜を確保したいというグルメ志向から発したものと思われる。 さらに詳しい園芸日誌を見てみよう。文京区の小石川三丁目にあった幕臣小野庄兵衛直泰方の百五十坪ほどの敷地がその舞台。両親に子供たち、使用人も含めて十二、三人の所帯である。そんな小野家の園芸事情について直泰の父直方が、1745~1773年までの三十年近い歳月をかけて『官府御沙汰略記』に詳しく記している。この家、実に様々な作物を育てている。花を楽しむサクラやモモ、ツツジ、アヤメ、ツバキはいうに及ばず、三斗ものウメの実を採取して自家製の梅干しをこしらえたり、四百個以上の柿を親類や知人に配ったり、クチナシの実を近所の薬種屋に渡して、それと引き換えに当時は貴重品であった砂糖と交換したり。実益を兼ねた園芸を一家で存分に楽しんでいる様子がうかがえる。そんな小野家だから、立派な野菜畑があるのも当然の話。

さらに詳しい園芸日誌を見てみよう。文京区の小石川三丁目にあった幕臣小野庄兵衛直泰方の百五十坪ほどの敷地がその舞台。両親に子供たち、使用人も含めて十二、三人の所帯である。そんな小野家の園芸事情について直泰の父直方が、1745~1773年までの三十年近い歳月をかけて『官府御沙汰略記』に詳しく記している。この家、実に様々な作物を育てている。花を楽しむサクラやモモ、ツツジ、アヤメ、ツバキはいうに及ばず、三斗ものウメの実を採取して自家製の梅干しをこしらえたり、四百個以上の柿を親類や知人に配ったり、クチナシの実を近所の薬種屋に渡して、それと引き換えに当時は貴重品であった砂糖と交換したり。実益を兼ねた園芸を一家で存分に楽しんでいる様子がうかがえる。そんな小野家だから、立派な野菜畑があるのも当然の話。 主な作物はインゲンマメ、チシャ、アキナ、ツルナ、ラッキョウ、イモ、ヤマイモ、トウガラシ、ナスなど。下肥を手に入れるためにくみ取りにやってくる百姓から、その代価の一つとして野菜の苗を持ってこさせたとか、(余談だが、当時くみ取り料金はくみ取る側が支払っていた。特に上級武士の家庭の下肥は長屋などのそれとくらべると栄養分が多いので、農民は競って手に入れようとした。代価は現金のこともあったが、ほとんどの場合、野菜や薪、炭などであった。こうして、町場と農村の間に糞尿のリサイクルシステムがしっかりできており、ために江戸の町は訪れた欧米人たちが皆感嘆するほど清潔に保たれていたのである。)畝作りをして芋を植え、できたイモを使って月見団子をつくったとか、もぐらにやられたため秋のヤマイモが不作だったとか、とにかくまめに記録されていておもしろい。息子の直泰に家督を譲って隠居生活に入った直方の、園芸に対するなみなみならぬ思い入れが感じられる。

ところで直方が特別な存在だったのかといえば、かならずしもそうではないようだ。彼ほどの園芸マニアではではないにしても、略記を見ると親類や知人の幕臣たちの間で折りに触れ、自家製の野菜や果物を贈ったり、贈られたりしている記録がけっこう残されている。いつの世もおいしいものや採れたばかりの食べ物に目がないのは変わりなく、折々のちょっとしたあいさつや返礼に、また時には就職や縁談の依頼まで、人間関係を円滑にする手段としても、新鮮で味の良い野菜は効果的だったのだろう。そういえば、大名の間では、将軍に献上したり、上役に届けたりするために、それぞれ国元から自慢の特産野菜を運ばせ、あるいは種を取り寄せて江戸屋敷内の畑で作らせたりしていた。なにぶん出世にかかわる大事ゆえ贈答競争はエスカレートするばかり、中には他藩がどんなものを贈ったか隠密まで使って調べさせたという話もあるほど。小野家のほのぼのとしたやりとりとは違って、こちらは実に気骨が折れる「大仕事」であったようだ。

ところで直方が特別な存在だったのかといえば、かならずしもそうではないようだ。彼ほどの園芸マニアではではないにしても、略記を見ると親類や知人の幕臣たちの間で折りに触れ、自家製の野菜や果物を贈ったり、贈られたりしている記録がけっこう残されている。いつの世もおいしいものや採れたばかりの食べ物に目がないのは変わりなく、折々のちょっとしたあいさつや返礼に、また時には就職や縁談の依頼まで、人間関係を円滑にする手段としても、新鮮で味の良い野菜は効果的だったのだろう。そういえば、大名の間では、将軍に献上したり、上役に届けたりするために、それぞれ国元から自慢の特産野菜を運ばせ、あるいは種を取り寄せて江戸屋敷内の畑で作らせたりしていた。なにぶん出世にかかわる大事ゆえ贈答競争はエスカレートするばかり、中には他藩がどんなものを贈ったか隠密まで使って調べさせたという話もあるほど。小野家のほのぼのとしたやりとりとは違って、こちらは実に気骨が折れる「大仕事」であったようだ。

ところで直方が特別な存在だったのかといえば、かならずしもそうではないようだ。彼ほどの園芸マニアではではないにしても、略記を見ると親類や知人の幕臣たちの間で折りに触れ、自家製の野菜や果物を贈ったり、贈られたりしている記録がけっこう残されている。いつの世もおいしいものや採れたばかりの食べ物に目がないのは変わりなく、折々のちょっとしたあいさつや返礼に、また時には就職や縁談の依頼まで、人間関係を円滑にする手段としても、新鮮で味の良い野菜は効果的だったのだろう。そういえば、大名の間では、将軍に献上したり、上役に届けたりするために、それぞれ国元から自慢の特産野菜を運ばせ、あるいは種を取り寄せて江戸屋敷内の畑で作らせたりしていた。なにぶん出世にかかわる大事ゆえ贈答競争はエスカレートするばかり、中には他藩がどんなものを贈ったか隠密まで使って調べさせたという話もあるほど。小野家のほのぼのとしたやりとりとは違って、こちらは実に気骨が折れる「大仕事」であったようだ。

ところで直方が特別な存在だったのかといえば、かならずしもそうではないようだ。彼ほどの園芸マニアではではないにしても、略記を見ると親類や知人の幕臣たちの間で折りに触れ、自家製の野菜や果物を贈ったり、贈られたりしている記録がけっこう残されている。いつの世もおいしいものや採れたばかりの食べ物に目がないのは変わりなく、折々のちょっとしたあいさつや返礼に、また時には就職や縁談の依頼まで、人間関係を円滑にする手段としても、新鮮で味の良い野菜は効果的だったのだろう。そういえば、大名の間では、将軍に献上したり、上役に届けたりするために、それぞれ国元から自慢の特産野菜を運ばせ、あるいは種を取り寄せて江戸屋敷内の畑で作らせたりしていた。なにぶん出世にかかわる大事ゆえ贈答競争はエスカレートするばかり、中には他藩がどんなものを贈ったか隠密まで使って調べさせたという話もあるほど。小野家のほのぼのとしたやりとりとは違って、こちらは実に気骨が折れる「大仕事」であったようだ。・葛西、練馬など名産地が続々誕生

では一方、町方の野菜事情はどのようなものだっただろうか。江戸の人口が急増するに比例し、野菜の種類と産地も著しく増えていった。寛永十五年(1638)年に出された『毛吹草』という書物では、山城国(現在の京都府中南部) だけでも三十種もの特産野菜が紹介されているというのに、江戸周辺のものは、武蔵の国の「江戸葵瓜」と「根深」、それに相模国の「鼠大根」と「秦野大根」のたった四つ、とお寒い状況であった。が、その後各地域の条件を生かして、例えば葛西領では水が豊かでわりあい温暖なことから、セリ、クワイ、レンコン、ネギ、キュウリ、菜類を栽培。一方、土地が深く乾燥する武蔵野台地では大根やニンジン、ゴボウ、サツマイモなどの栽培が盛んになっていく。と同時に産地同士の競争も激化し、ことに葛西と練馬の農民はライバル意識をむき出しにして野菜作りに励んだという。それやこれやで元禄初頭(1690代) には、江戸の名産として、葛西の青菜、カブ、練馬・板橋・浦和・秦野のダイコン、岩附、武州忍郷のゴボウ、川越・鳴子・府中・新田のウリ、八王子のスイカ、練馬・八王子のヤマイモなどが広く知られ、書物でも紹介されるようになった。さらに約半世紀後に出版された『続江戸砂子温故名跡誌』には、新たにナス、ショウガなどの新顔も加わり、人気食材であったウリなどは三十数ケ所も産地としてあげられるほどの著しい発展ぶりを見せた。

では一方、町方の野菜事情はどのようなものだっただろうか。江戸の人口が急増するに比例し、野菜の種類と産地も著しく増えていった。寛永十五年(1638)年に出された『毛吹草』という書物では、山城国(現在の京都府中南部) だけでも三十種もの特産野菜が紹介されているというのに、江戸周辺のものは、武蔵の国の「江戸葵瓜」と「根深」、それに相模国の「鼠大根」と「秦野大根」のたった四つ、とお寒い状況であった。が、その後各地域の条件を生かして、例えば葛西領では水が豊かでわりあい温暖なことから、セリ、クワイ、レンコン、ネギ、キュウリ、菜類を栽培。一方、土地が深く乾燥する武蔵野台地では大根やニンジン、ゴボウ、サツマイモなどの栽培が盛んになっていく。と同時に産地同士の競争も激化し、ことに葛西と練馬の農民はライバル意識をむき出しにして野菜作りに励んだという。それやこれやで元禄初頭(1690代) には、江戸の名産として、葛西の青菜、カブ、練馬・板橋・浦和・秦野のダイコン、岩附、武州忍郷のゴボウ、川越・鳴子・府中・新田のウリ、八王子のスイカ、練馬・八王子のヤマイモなどが広く知られ、書物でも紹介されるようになった。さらに約半世紀後に出版された『続江戸砂子温故名跡誌』には、新たにナス、ショウガなどの新顔も加わり、人気食材であったウリなどは三十数ケ所も産地としてあげられるほどの著しい発展ぶりを見せた。

では一方、町方の野菜事情はどのようなものだっただろうか。江戸の人口が急増するに比例し、野菜の種類と産地も著しく増えていった。寛永十五年(1638)年に出された『毛吹草』という書物では、山城国(現在の京都府中南部) だけでも三十種もの特産野菜が紹介されているというのに、江戸周辺のものは、武蔵の国の「江戸葵瓜」と「根深」、それに相模国の「鼠大根」と「秦野大根」のたった四つ、とお寒い状況であった。が、その後各地域の条件を生かして、例えば葛西領では水が豊かでわりあい温暖なことから、セリ、クワイ、レンコン、ネギ、キュウリ、菜類を栽培。一方、土地が深く乾燥する武蔵野台地では大根やニンジン、ゴボウ、サツマイモなどの栽培が盛んになっていく。と同時に産地同士の競争も激化し、ことに葛西と練馬の農民はライバル意識をむき出しにして野菜作りに励んだという。それやこれやで元禄初頭(1690代) には、江戸の名産として、葛西の青菜、カブ、練馬・板橋・浦和・秦野のダイコン、岩附、武州忍郷のゴボウ、川越・鳴子・府中・新田のウリ、八王子のスイカ、練馬・八王子のヤマイモなどが広く知られ、書物でも紹介されるようになった。さらに約半世紀後に出版された『続江戸砂子温故名跡誌』には、新たにナス、ショウガなどの新顔も加わり、人気食材であったウリなどは三十数ケ所も産地としてあげられるほどの著しい発展ぶりを見せた。

では一方、町方の野菜事情はどのようなものだっただろうか。江戸の人口が急増するに比例し、野菜の種類と産地も著しく増えていった。寛永十五年(1638)年に出された『毛吹草』という書物では、山城国(現在の京都府中南部) だけでも三十種もの特産野菜が紹介されているというのに、江戸周辺のものは、武蔵の国の「江戸葵瓜」と「根深」、それに相模国の「鼠大根」と「秦野大根」のたった四つ、とお寒い状況であった。が、その後各地域の条件を生かして、例えば葛西領では水が豊かでわりあい温暖なことから、セリ、クワイ、レンコン、ネギ、キュウリ、菜類を栽培。一方、土地が深く乾燥する武蔵野台地では大根やニンジン、ゴボウ、サツマイモなどの栽培が盛んになっていく。と同時に産地同士の競争も激化し、ことに葛西と練馬の農民はライバル意識をむき出しにして野菜作りに励んだという。それやこれやで元禄初頭(1690代) には、江戸の名産として、葛西の青菜、カブ、練馬・板橋・浦和・秦野のダイコン、岩附、武州忍郷のゴボウ、川越・鳴子・府中・新田のウリ、八王子のスイカ、練馬・八王子のヤマイモなどが広く知られ、書物でも紹介されるようになった。さらに約半世紀後に出版された『続江戸砂子温故名跡誌』には、新たにナス、ショウガなどの新顔も加わり、人気食材であったウリなどは三十数ケ所も産地としてあげられるほどの著しい発展ぶりを見せた。・促成栽培を発展させた江戸っ子の初物好き

江戸っ子は初物好きというが、町人も経済的に余裕ができた元禄あたりから、こうした傾向に拍車がかかった。いつしか初物を食べると七十五日間寿命が延びるなどといいならわされるようになり、江戸っ子にとって初物食いは、実質的な味覚はそっちのけで見栄と意地を競う一種のファッションと化していった。安永五年(1776) に出版された『江戸評判福寿草』で初物の最高位についたのは、夏の初鰹であった。続いて春の若菜、早わらび、秋の初鮭、新酒、新蕎麦、第三位が若鮎、若もち、早松たけ、早初たけ、四位は新茶、初なす、新すばしり、以下、初いね、初ふな、新麦、新唐がらし、新かんぴょう、新米、新くるみ、新しょうがなどが列挙されている。味の方は今一つでも、とにかく人より早く、時期外れに供給できれば大金を手にすることができるのだから、初物づくりは農民にとってこたえられないおいしい仕事になった。もっとも、それには技術と大変な労力を要したようだ。

江戸っ子は初物好きというが、町人も経済的に余裕ができた元禄あたりから、こうした傾向に拍車がかかった。いつしか初物を食べると七十五日間寿命が延びるなどといいならわされるようになり、江戸っ子にとって初物食いは、実質的な味覚はそっちのけで見栄と意地を競う一種のファッションと化していった。安永五年(1776) に出版された『江戸評判福寿草』で初物の最高位についたのは、夏の初鰹であった。続いて春の若菜、早わらび、秋の初鮭、新酒、新蕎麦、第三位が若鮎、若もち、早松たけ、早初たけ、四位は新茶、初なす、新すばしり、以下、初いね、初ふな、新麦、新唐がらし、新かんぴょう、新米、新くるみ、新しょうがなどが列挙されている。味の方は今一つでも、とにかく人より早く、時期外れに供給できれば大金を手にすることができるのだから、初物づくりは農民にとってこたえられないおいしい仕事になった。もっとも、それには技術と大変な労力を要したようだ。

江戸っ子は初物好きというが、町人も経済的に余裕ができた元禄あたりから、こうした傾向に拍車がかかった。いつしか初物を食べると七十五日間寿命が延びるなどといいならわされるようになり、江戸っ子にとって初物食いは、実質的な味覚はそっちのけで見栄と意地を競う一種のファッションと化していった。安永五年(1776) に出版された『江戸評判福寿草』で初物の最高位についたのは、夏の初鰹であった。続いて春の若菜、早わらび、秋の初鮭、新酒、新蕎麦、第三位が若鮎、若もち、早松たけ、早初たけ、四位は新茶、初なす、新すばしり、以下、初いね、初ふな、新麦、新唐がらし、新かんぴょう、新米、新くるみ、新しょうがなどが列挙されている。味の方は今一つでも、とにかく人より早く、時期外れに供給できれば大金を手にすることができるのだから、初物づくりは農民にとってこたえられないおいしい仕事になった。もっとも、それには技術と大変な労力を要したようだ。

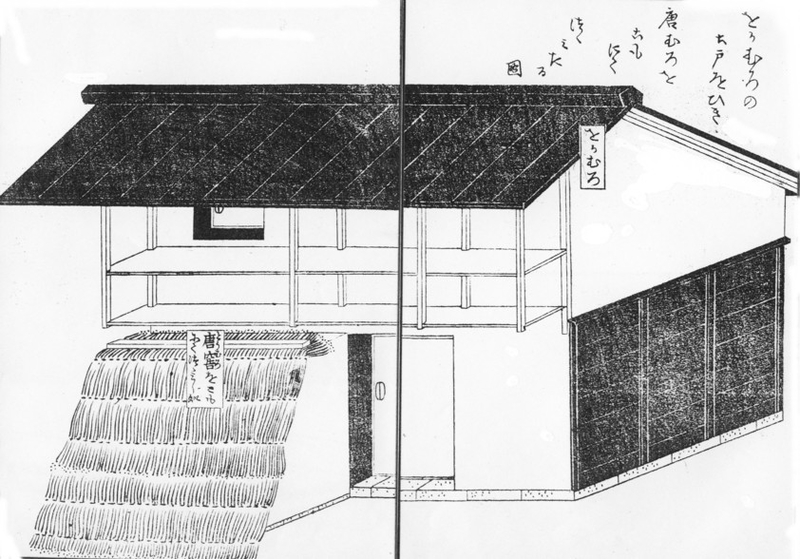

江戸っ子は初物好きというが、町人も経済的に余裕ができた元禄あたりから、こうした傾向に拍車がかかった。いつしか初物を食べると七十五日間寿命が延びるなどといいならわされるようになり、江戸っ子にとって初物食いは、実質的な味覚はそっちのけで見栄と意地を競う一種のファッションと化していった。安永五年(1776) に出版された『江戸評判福寿草』で初物の最高位についたのは、夏の初鰹であった。続いて春の若菜、早わらび、秋の初鮭、新酒、新蕎麦、第三位が若鮎、若もち、早松たけ、早初たけ、四位は新茶、初なす、新すばしり、以下、初いね、初ふな、新麦、新唐がらし、新かんぴょう、新米、新くるみ、新しょうがなどが列挙されている。味の方は今一つでも、とにかく人より早く、時期外れに供給できれば大金を手にすることができるのだから、初物づくりは農民にとってこたえられないおいしい仕事になった。もっとも、それには技術と大変な労力を要したようだ。唐室・金生樹譜より

寛文年間(1661~73年)に活躍した砂村(江東区)の篤農家、松本久四郎は野菜の早出しの元祖と言われているが、彼は真冬にナス、キュウリ、インゲンなどを作って幕府に毎年献上をしていた。彼が行った促成栽培の方法は江戸市中の台所クズや日本橋魚河岸の魚芥を、藁や落ち葉とともに積み上げて、その発酵熱で地面の温度をあげる。さらに炭火を起こし、油障子と筵をかけて保温。周囲には柱を建てて、葦簾で囲い風を防ぎ、その葦簾も滑車を用いて風の具合によって、夜間でも絶えず上げ下げするという手間のかかる代物。が、これによってなす、キュウリ、インゲンなどは正月頃に種をまいて、早ければ三月頃には出荷という離れ業が可能になった。こうした初物野菜は収穫したあとも、藁で作られた「いかだ」に蘭の葉などの青葉を敷いて、一つずつ乗せて、それを「横櫃」という籠にに入れた上、さらに「ござ」に包んで出荷するという大仰な仕掛けであった。そしてそのために、ますます初物の価格は高騰した。こんな贅沢品に流行とはいえ、長屋の住民までが手を出すようななった風潮を、幕府が苦々しく思わないわけはなかった。度々出荷日を統制したり、促成栽培禁止令を出して取り締まりを強化している。しかし、そうしたお触れが度々出されたということは、逆に言えば、町民があまり幕府のいうことをきかなくなっていたという証拠ともいえる。

寛文年間(1661~73年)に活躍した砂村(江東区)の篤農家、松本久四郎は野菜の早出しの元祖と言われているが、彼は真冬にナス、キュウリ、インゲンなどを作って幕府に毎年献上をしていた。彼が行った促成栽培の方法は江戸市中の台所クズや日本橋魚河岸の魚芥を、藁や落ち葉とともに積み上げて、その発酵熱で地面の温度をあげる。さらに炭火を起こし、油障子と筵をかけて保温。周囲には柱を建てて、葦簾で囲い風を防ぎ、その葦簾も滑車を用いて風の具合によって、夜間でも絶えず上げ下げするという手間のかかる代物。が、これによってなす、キュウリ、インゲンなどは正月頃に種をまいて、早ければ三月頃には出荷という離れ業が可能になった。こうした初物野菜は収穫したあとも、藁で作られた「いかだ」に蘭の葉などの青葉を敷いて、一つずつ乗せて、それを「横櫃」という籠にに入れた上、さらに「ござ」に包んで出荷するという大仰な仕掛けであった。そしてそのために、ますます初物の価格は高騰した。こんな贅沢品に流行とはいえ、長屋の住民までが手を出すようななった風潮を、幕府が苦々しく思わないわけはなかった。度々出荷日を統制したり、促成栽培禁止令を出して取り締まりを強化している。しかし、そうしたお触れが度々出されたということは、逆に言えば、町民があまり幕府のいうことをきかなくなっていたという証拠ともいえる。