茶庭 19 小堀遠州その4

小堀遠州作の庭園その2

・明正院御所

・明正院御所

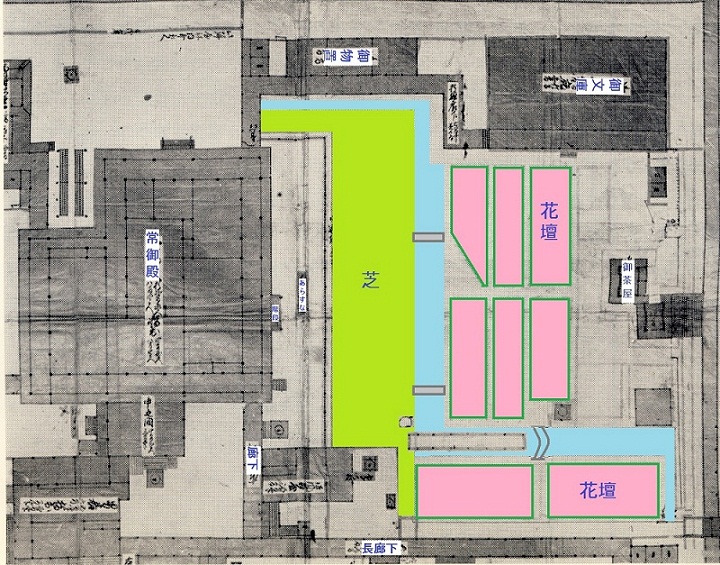

小堀遠州ならではの庭園デザインは、明正院御所の庭に展開されていると思う。優雅な曲線ではなく、直線をふんだんに駆使する造形である。日本の庭園といえば築山泉水、というパターンが今でも浸透しているが、それが左図(図は、宮内庁書陵部所蔵の明正院御所指図に花壇や芝を着色したものである。)のような形態であった。これは、当時の常識では思いもよらぬ斬新なデザインであったに違いない。

小堀遠州ならではの庭園デザインは、明正院御所の庭に展開されていると思う。優雅な曲線ではなく、直線をふんだんに駆使する造形である。日本の庭園といえば築山泉水、というパターンが今でも浸透しているが、それが左図(図は、宮内庁書陵部所蔵の明正院御所指図に花壇や芝を着色したものである。)のような形態であった。これは、当時の常識では思いもよらぬ斬新なデザインであったに違いない。庭園は、常御殿の正面に展開され、あらすな(粗砂か)の先に芝の広場、堀を挟んで花壇、その先に御茶屋という配置である。建物前の芝生は方形で何の作意もないように感じさせる。堀幅は一間半(2.7m)程であろうか、多分切石の橋が2本、よく見ると常御殿の建物から地面に降りる階段に対して左右対称に架けられている。そして、6区画の花壇が並列する。6区画の花壇の形状はすべて同じではなく、台形の花壇もある。その台形は、橋から花壇へ、または花壇から橋へと、誘導するかのように斜めにカットされている。さらに花壇の中の道を進むと、その先に御茶屋がある。

江戸時代までにつくられた庭園で、このような構成の庭園があっただろうか。庭の一部に芝生広場や花壇をつくる例はいくつかあるが、それらを建物の正面、庭の中心に配置した例はないように思う。図面を見る限りでは、庭石が一つもないとまでは断言できないが、石組はなかったと言えそうである。また、花壇に多少の起伏はあったかもしれないが、築山はなかったと思われる。水路にしても、曲水ができるようにも、遣水として自然風にすることもできたはずだが、遠州は、あえてしなかったのだろう。

このような直線を活かした形態の庭づくりは、明正院御所が初めてではなかったと思う。明正天皇の母である東福門院の女院御所でも、同様の試みをしていたものと思われる。女院御所の庭は、前述のとおり、現在の仙洞御所の北側である。この庭でも、直線を大胆に使い、城壁のような石垣を導入している。方形の花壇もつくられている。そして、石組はあるものの、滝はない。地形が平坦で水を落とす滝ができない地形ならわかるが、充分に落差がある場所である。後の改造後には滝ができている。遠州は、あえて旧来の庭とは違う形の作庭に挑んでいたものと思われる。

遠州が明正院御所の造営に関わったのは、寛永十七年(1640)62才から。当時の遠州は、最も充実していた時期ではなかろうか。それは、茶事を催した回数が最も多い時期に当たることから推測できる。具体的には、寛永十六年には二回しかなったのが、十七年には六十四回に増え、十八年四十四回、十九年四十八回、二十年十五回という回数からも裏付けられるのではなかろうか。

遠州が、画期的な作庭を自由にできた背景には、周りに誰も異論を唱える人がいなかったこともあるだろう。御所の主となる明正天皇は、寛永十七年当時、まだ16才の女性である。そのうら若き女帝の住まう庭を、築山泉水の庭ではなく、花壇の庭にした理由を推測する時、遠州と明正天皇と直接逢うことはなかったようだが、意向くらいは伺っていたのではないかと考えるのが自然であろう。また、明正天皇が幕府や後水尾上皇の許可なしには、外出さえままならない境遇も知っていたのだろう。そこに、遠州ならではの若い女帝への心遣いを、作庭に反映させたかったのかもしれない。

明正院御所は、明らかに眺めるだけの庭でなかった。それは庭に、ツクシが生育しツクシ摘みが行われていたという記録から、容易に推測できる。鳳林承章の日記『隔蓂記』(慶安五年三月四日)に御所で花見の宴が催された折、皆で土筆を摘み、茶屋で新院(明正)の振舞や酒宴があったと記されている。それに加えて、庭のツクシについても、サクラや花壇の花を誉めるのではなく、「而土筆燗漫」と特記している。御所の庭は、容易に外出できない境遇にある女主人の貴重なレクリエーションの場として、整備されていたのだろう。ツクシを始めとする春の摘み草は、柳澤信鴻の『宴遊日記』に記された六義園でも、毎年楽しまれていた。後の『隔蓂記』にも、「而野遊、執土筆故」とあり、ツクシ摘みなどが春の習わしになっていた。明正院御所には、おそらくツクシの他にも春の摘み草が生育していたものと推測される。

遠州がこのような整形庭園を作庭したことについては、様々な憶測を呼んでいる。特に気になるのは、キリシタン大名との交際があったことから、西洋の庭園知識を得て、整形庭園を作庭したのだというような見解である。しかし、これは智慮深潜の遠州のこと、キリスト教徒との関係を、疑われたくない考えていたに違いなく、到底あり得ない話だと思う。また、遠州が庭に、あえてキリシタン燈籠を据えるということもあり得ない。(寛永七年、遠州はキリシタンの探索詮議を行っている。)

明正院御所の庭は、図面上では、西洋の整形庭園のようなシンメトリーな配置に見えるものの、実際、庭に立ってみると、幾何学的な感じではなく、自然な佇まいに見えただろう。それは、直線を使っているとは言え、やはり西洋庭園とは基本的に異なっているからである。6区画の花壇の間にある通路の先にある御茶屋は、通路の中心線に対しやや左側に位置している。西洋庭園であれば、真正面に建物を建て、その建物は左右対称のデザインにするのが普通である。御茶屋は数寄屋であって、左右対称ではない。また、通路は、常御殿から見ると庭の軸線のように見えるが、「あらすな」と「芝」の間には障壁があって、常御殿からは通路はもちろん花壇も直接見えなかったと思われる。したがって、図面上では、二つの橋が左右対称に位置しても、実際にはその事実を認識できなかっただろう。このような庭園の空間構成こそ、遠州のオリジナリティーである。西欧からの影響や示唆を受けたと言うのは、遠州の独創性や天才的な能力を疑うようで失礼である。

では、この庭の作庭にあたって、遠州は何をたよりにイメージをつくっていったのだろうか。そこには、作事奉行として若い頃に手がけた城郭整備で得たデザインが根底にあったのではないだろうか。この庭の区画割りは、まるで城郭の掘割のようである。整形庭園と後の人はいうものの、西欧の庭園とは一線を画すものである。矩形の花壇にしても、西欧庭園によくある毛氈花壇や幾何学模様をつくることは、全く考えていなかっただろう。

遠州は、花壇の詳細、たとえば植栽植物等についても指示していた可能性がある。と言うのは、遠州は、庭園材料の選択にかなり厳格であったと思われるからだ。大坂城の露地整備では、マツやヒノキなどの庭木20本を物色したり、仙洞御所御泉水の整備でも材料を厳選している。もともと、遠州は花に一家言を持っていて、非常に詳しかった。彼が関与した茶会には他種多様な花が活けられており、少なくても使用した30種以上の花を熟知していたと思われる。花壇にどのような花が植えられていたかは、よくわからないもののツバキとサクラが存在した可能性が高い。施主の要望を察知することに優れた遠州のこと、主である若い女性の好みそうな花を指示したのではないだろうか。

もし、この明正院御所の庭が現存していたら、遠州の作風を解明する重要な手がかりを提供してくれたに違いない。実に残念である。この庭園は、遠州の創意をもっとも表しており、三尊石などの石組みがないことから、金地院庭園のようにどこまでが遠州の作意で、どこからが賢庭の作なのかを迷うことはない。遠州好みと言うと、「きれい寂」と称するディテールから迫ろうとする感が強い。が、遠州の遠州たる由縁は、建築風の空間構成にあり、城郭風のデザインである明正院御所の庭に結集されている。