春の草花

ニリンソウ・キクザキイチゲ・ユキワリイチゲ・ショウジョウバカマ

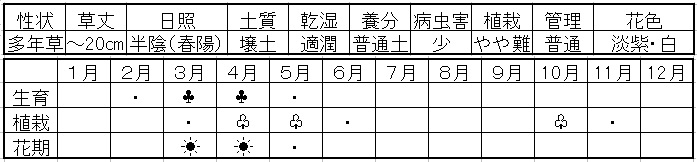

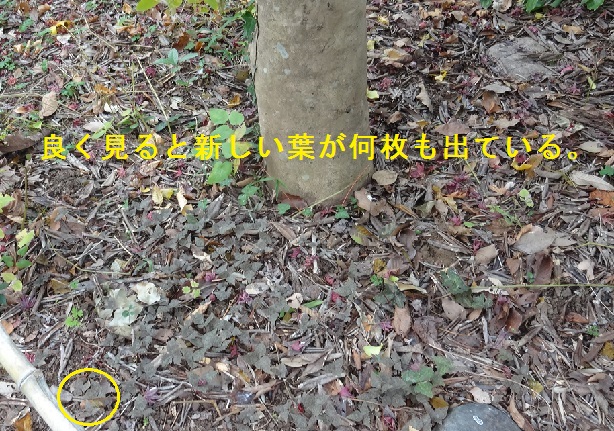

三月に入ると、野草は一斉に咲き始める。中でもキンポウゲ科のニリンソウやキクザキイチゲなどは、春の到来を告げる花として魅力的である。ニリンソウは、その若葉を山菜として食するなど、かつては身近な植物であった。生育する場所も、たとえば千葉県内の農家では、屋敷内の土手などに群生し雑草扱いされていた。写真のニリンソウも、農家の隅で咲いているのを、剥がすようにして堀取り、まばらに植えたものである。翌年には早くも増えて、まるで以前からそこにあったような群落の様相を呈している。ニリンソウなどは、生育環境さえ整えば、特別な手入れが要らない、管理しやすい植物といえよう。しかし、近年では都内はもちろん、千葉県でも減少が心配されレッドリスト(危急種・要保護)となっている。

ニリンソウ、花が皇居に咲いていることは、吹上御苑に生育する草花を描いた『御所の花』の38頁を見てわかった。『御所の花』という本は、安野光雅が一年余の歳月をかけて描いた130図からなるもので、ニリンソウはその中の1枚である。素朴な中にも、きらめきを感じさせるように描かれたニリンソウは、当然ではあるが50輪以上の花が咲く見事な群落である。ちなみに、ニリンソウは吹上御苑にしかないものと思っていたが、実は千鳥ヶ淵などの堀の法面にも生育していることが、国立博物館による調査で示されている。

ニリンソウ、花が皇居に咲いていることは、吹上御苑に生育する草花を描いた『御所の花』の38頁を見てわかった。『御所の花』という本は、安野光雅が一年余の歳月をかけて描いた130図からなるもので、ニリンソウはその中の1枚である。素朴な中にも、きらめきを感じさせるように描かれたニリンソウは、当然ではあるが50輪以上の花が咲く見事な群落である。ちなみに、ニリンソウは吹上御苑にしかないものと思っていたが、実は千鳥ヶ淵などの堀の法面にも生育していることが、国立博物館による調査で示されている。

私はニリンソウを初めとするこうした魅力のある野草が、個人の庭や皇居内だけでなく、さらに外の世界へと広がっていくことを願っている。都内で野草を育てた経験から言って、お掘りから大手町や丸ノ内へと広げることはさほど難しいことではない。また、植物の生育環境から見ても、建物廻りは様々な立地条件(日照、風、湿度など)が形成されていて、それだけ多様な植物の生育が可能だ。皇居から東京駅にかけては日本有数の企業が立ち並び、建物及び周辺植栽に関しては、大企業の名に恥じない管理が行なわれている。そのような場所に、各企業が立地条件にあった自社ならではの植物を選んで、四季折々、美しい野草で修景すれば、企業イメージの向上にも寄与するだろう。人々が会社を訪れた時、注目するのは建物だけではあるまい。周囲を彩る植物の方が先に目に入るはずだ。その植栽が美しければ美しいほど、建物もより立派に見えるだろう。特に、外国からの来訪者に対して、日本的な魅力をもつ可憐な花でお迎えしたら、彼らはどれほど喜ぶだろうか、と思うのである。

ニリンソウ・キクザキイチゲ・ユキワリイチゲ・ショウジョウバカマ

三月に入ると、野草は一斉に咲き始める。中でもキンポウゲ科のニリンソウやキクザキイチゲなどは、春の到来を告げる花として魅力的である。ニリンソウは、その若葉を山菜として食するなど、かつては身近な植物であった。生育する場所も、たとえば千葉県内の農家では、屋敷内の土手などに群生し雑草扱いされていた。写真のニリンソウも、農家の隅で咲いているのを、剥がすようにして堀取り、まばらに植えたものである。翌年には早くも増えて、まるで以前からそこにあったような群落の様相を呈している。ニリンソウなどは、生育環境さえ整えば、特別な手入れが要らない、管理しやすい植物といえよう。しかし、近年では都内はもちろん、千葉県でも減少が心配されレッドリスト(危急種・要保護)となっている。

ニリンソウ、花が皇居に咲いていることは、吹上御苑に生育する草花を描いた『御所の花』の38頁を見てわかった。『御所の花』という本は、安野光雅が一年余の歳月をかけて描いた130図からなるもので、ニリンソウはその中の1枚である。素朴な中にも、きらめきを感じさせるように描かれたニリンソウは、当然ではあるが50輪以上の花が咲く見事な群落である。ちなみに、ニリンソウは吹上御苑にしかないものと思っていたが、実は千鳥ヶ淵などの堀の法面にも生育していることが、国立博物館による調査で示されている。

ニリンソウ、花が皇居に咲いていることは、吹上御苑に生育する草花を描いた『御所の花』の38頁を見てわかった。『御所の花』という本は、安野光雅が一年余の歳月をかけて描いた130図からなるもので、ニリンソウはその中の1枚である。素朴な中にも、きらめきを感じさせるように描かれたニリンソウは、当然ではあるが50輪以上の花が咲く見事な群落である。ちなみに、ニリンソウは吹上御苑にしかないものと思っていたが、実は千鳥ヶ淵などの堀の法面にも生育していることが、国立博物館による調査で示されている。私はニリンソウを初めとするこうした魅力のある野草が、個人の庭や皇居内だけでなく、さらに外の世界へと広がっていくことを願っている。都内で野草を育てた経験から言って、お掘りから大手町や丸ノ内へと広げることはさほど難しいことではない。また、植物の生育環境から見ても、建物廻りは様々な立地条件(日照、風、湿度など)が形成されていて、それだけ多様な植物の生育が可能だ。皇居から東京駅にかけては日本有数の企業が立ち並び、建物及び周辺植栽に関しては、大企業の名に恥じない管理が行なわれている。そのような場所に、各企業が立地条件にあった自社ならではの植物を選んで、四季折々、美しい野草で修景すれば、企業イメージの向上にも寄与するだろう。人々が会社を訪れた時、注目するのは建物だけではあるまい。周囲を彩る植物の方が先に目に入るはずだ。その植栽が美しければ美しいほど、建物もより立派に見えるだろう。特に、外国からの来訪者に対して、日本的な魅力をもつ可憐な花でお迎えしたら、彼らはどれほど喜ぶだろうか、と思うのである。

★ニリンソウ

ニリンソウは、草丈15㎝ほどの多年草で、二月に入ると活動を始め、まだ周囲に雪が残っているような年でも芽を出す。この時点での移植を試したことはないが、三月になれば開花前でも移植できるほど強い植物である。さらに、開花中に移植しても花は枯れずに活着する。ただし、堀取り後、直ちに植えるというより土付きのまま置くのがよい。表土を少し(10㎝位)掘削してそのまま植栽地に乗せ散水すれば、それで十分である。植栽時に留意すべき点は、深く植えないこと。これはキクザキイチゲにも言えることで、地表すれすれに根茎が出ていて、そこから細い鬚根が伸びているからである。また逆に、プランターに植栽した場合は、乾燥を避けるためプランターの底近くに根茎を伸ばしている。この時、土を乾燥させないことが重要で、土質に関しては、極端な粘土質でなければ、礫の混じる砂礫土でも生育している例がある。

ニリンソウは、草丈15㎝ほどの多年草で、二月に入ると活動を始め、まだ周囲に雪が残っているような年でも芽を出す。この時点での移植を試したことはないが、三月になれば開花前でも移植できるほど強い植物である。さらに、開花中に移植しても花は枯れずに活着する。ただし、堀取り後、直ちに植えるというより土付きのまま置くのがよい。表土を少し(10㎝位)掘削してそのまま植栽地に乗せ散水すれば、それで十分である。植栽時に留意すべき点は、深く植えないこと。これはキクザキイチゲにも言えることで、地表すれすれに根茎が出ていて、そこから細い鬚根が伸びているからである。また逆に、プランターに植栽した場合は、乾燥を避けるためプランターの底近くに根茎を伸ばしている。この時、土を乾燥させないことが重要で、土質に関しては、極端な粘土質でなければ、礫の混じる砂礫土でも生育している例がある。

栽培上、大事なことは、葉が枯れ消えてしまった後の環境をどのように保全するかである。自然の山野では、落葉樹の下にあるため、夏季は直射日光が遮られ、土も乾燥しない状況が保たれる。また、多少の踏圧はあるものの、踏み固められることも少ない。しかし、限られたスペースしか確保できない個人の庭や公園の一角などでは、植物園のように柵で区分して保護することは難しい。そこで、ニリンソウが消えた後に、日陰でも生育する植物、たとえばアキチョウジ(関東ではセキヤアキチョウジ)などを一緒に植えば、踏み固められることは避けられる。

栽培上、大事なことは、葉が枯れ消えてしまった後の環境をどのように保全するかである。自然の山野では、落葉樹の下にあるため、夏季は直射日光が遮られ、土も乾燥しない状況が保たれる。また、多少の踏圧はあるものの、踏み固められることも少ない。しかし、限られたスペースしか確保できない個人の庭や公園の一角などでは、植物園のように柵で区分して保護することは難しい。そこで、ニリンソウが消えた後に、日陰でも生育する植物、たとえばアキチョウジ(関東ではセキヤアキチョウジ)などを一緒に植えば、踏み固められることは避けられる。

ニリンソウの仲間に、イチリンソウやサンリンソウがある。これらは一つの茎に花の咲く数によって異なり、葉の形状も少しずつ異なる。花の大きさはイチリンソウが最も大きく、サンリンソウが最も小さい。なお、ニリンソウには八重咲きもある。さらに、国立科学博物館の調査によれば、皇居内でニリンソウの新種が見つかり(2014年5月16日発表)、「フキアゲニリンソウ」と名付けられた。これまであまり知られていなかったニリンソウだが、テレビや新聞で報道されたことで、多くの人が関心を持つようになった。そこで、これを機会にニリンソウの植栽を広めることができれば、と願っている。

ニリンソウの仲間に、イチリンソウやサンリンソウがある。これらは一つの茎に花の咲く数によって異なり、葉の形状も少しずつ異なる。花の大きさはイチリンソウが最も大きく、サンリンソウが最も小さい。なお、ニリンソウには八重咲きもある。さらに、国立科学博物館の調査によれば、皇居内でニリンソウの新種が見つかり(2014年5月16日発表)、「フキアゲニリンソウ」と名付けられた。これまであまり知られていなかったニリンソウだが、テレビや新聞で報道されたことで、多くの人が関心を持つようになった。そこで、これを機会にニリンソウの植栽を広めることができれば、と願っている。

さて、現在では、ニリンソウを食べる人は少ないと思うが、その場合は注意が肝要である。なぜなら、猛毒のトリカブトの葉と似ていて、間違える危険性があるからだ。ニリンソウとトリカブトは、同じ場所に生育することがあり、芽が出た頃は、良く似て見えるため判別しにくい。その後生長してしまえば、ニリンソウの草丈は15㎝位までしかならないが、トリカブトは50㎝以上になるので、区別は容易である。また、花を見れば、ニリンソウとトリカブトは開花時期も、花の形も全く異なり、間違うことはない。

さて、現在では、ニリンソウを食べる人は少ないと思うが、その場合は注意が肝要である。なぜなら、猛毒のトリカブトの葉と似ていて、間違える危険性があるからだ。ニリンソウとトリカブトは、同じ場所に生育することがあり、芽が出た頃は、良く似て見えるため判別しにくい。その後生長してしまえば、ニリンソウの草丈は15㎝位までしかならないが、トリカブトは50㎝以上になるので、区別は容易である。また、花を見れば、ニリンソウとトリカブトは開花時期も、花の形も全く異なり、間違うことはない。

ニリンソウは、草丈15㎝ほどの多年草で、二月に入ると活動を始め、まだ周囲に雪が残っているような年でも芽を出す。この時点での移植を試したことはないが、三月になれば開花前でも移植できるほど強い植物である。さらに、開花中に移植しても花は枯れずに活着する。ただし、堀取り後、直ちに植えるというより土付きのまま置くのがよい。表土を少し(10㎝位)掘削してそのまま植栽地に乗せ散水すれば、それで十分である。植栽時に留意すべき点は、深く植えないこと。これはキクザキイチゲにも言えることで、地表すれすれに根茎が出ていて、そこから細い鬚根が伸びているからである。また逆に、プランターに植栽した場合は、乾燥を避けるためプランターの底近くに根茎を伸ばしている。この時、土を乾燥させないことが重要で、土質に関しては、極端な粘土質でなければ、礫の混じる砂礫土でも生育している例がある。

ニリンソウは、草丈15㎝ほどの多年草で、二月に入ると活動を始め、まだ周囲に雪が残っているような年でも芽を出す。この時点での移植を試したことはないが、三月になれば開花前でも移植できるほど強い植物である。さらに、開花中に移植しても花は枯れずに活着する。ただし、堀取り後、直ちに植えるというより土付きのまま置くのがよい。表土を少し(10㎝位)掘削してそのまま植栽地に乗せ散水すれば、それで十分である。植栽時に留意すべき点は、深く植えないこと。これはキクザキイチゲにも言えることで、地表すれすれに根茎が出ていて、そこから細い鬚根が伸びているからである。また逆に、プランターに植栽した場合は、乾燥を避けるためプランターの底近くに根茎を伸ばしている。この時、土を乾燥させないことが重要で、土質に関しては、極端な粘土質でなければ、礫の混じる砂礫土でも生育している例がある。

栽培上、大事なことは、葉が枯れ消えてしまった後の環境をどのように保全するかである。自然の山野では、落葉樹の下にあるため、夏季は直射日光が遮られ、土も乾燥しない状況が保たれる。また、多少の踏圧はあるものの、踏み固められることも少ない。しかし、限られたスペースしか確保できない個人の庭や公園の一角などでは、植物園のように柵で区分して保護することは難しい。そこで、ニリンソウが消えた後に、日陰でも生育する植物、たとえばアキチョウジ(関東ではセキヤアキチョウジ)などを一緒に植えば、踏み固められることは避けられる。

栽培上、大事なことは、葉が枯れ消えてしまった後の環境をどのように保全するかである。自然の山野では、落葉樹の下にあるため、夏季は直射日光が遮られ、土も乾燥しない状況が保たれる。また、多少の踏圧はあるものの、踏み固められることも少ない。しかし、限られたスペースしか確保できない個人の庭や公園の一角などでは、植物園のように柵で区分して保護することは難しい。そこで、ニリンソウが消えた後に、日陰でも生育する植物、たとえばアキチョウジ(関東ではセキヤアキチョウジ)などを一緒に植えば、踏み固められることは避けられる。 ニリンソウの仲間に、イチリンソウやサンリンソウがある。これらは一つの茎に花の咲く数によって異なり、葉の形状も少しずつ異なる。花の大きさはイチリンソウが最も大きく、サンリンソウが最も小さい。なお、ニリンソウには八重咲きもある。さらに、国立科学博物館の調査によれば、皇居内でニリンソウの新種が見つかり(2014年5月16日発表)、「フキアゲニリンソウ」と名付けられた。これまであまり知られていなかったニリンソウだが、テレビや新聞で報道されたことで、多くの人が関心を持つようになった。そこで、これを機会にニリンソウの植栽を広めることができれば、と願っている。

ニリンソウの仲間に、イチリンソウやサンリンソウがある。これらは一つの茎に花の咲く数によって異なり、葉の形状も少しずつ異なる。花の大きさはイチリンソウが最も大きく、サンリンソウが最も小さい。なお、ニリンソウには八重咲きもある。さらに、国立科学博物館の調査によれば、皇居内でニリンソウの新種が見つかり(2014年5月16日発表)、「フキアゲニリンソウ」と名付けられた。これまであまり知られていなかったニリンソウだが、テレビや新聞で報道されたことで、多くの人が関心を持つようになった。そこで、これを機会にニリンソウの植栽を広めることができれば、と願っている。 さて、現在では、ニリンソウを食べる人は少ないと思うが、その場合は注意が肝要である。なぜなら、猛毒のトリカブトの葉と似ていて、間違える危険性があるからだ。ニリンソウとトリカブトは、同じ場所に生育することがあり、芽が出た頃は、良く似て見えるため判別しにくい。その後生長してしまえば、ニリンソウの草丈は15㎝位までしかならないが、トリカブトは50㎝以上になるので、区別は容易である。また、花を見れば、ニリンソウとトリカブトは開花時期も、花の形も全く異なり、間違うことはない。

さて、現在では、ニリンソウを食べる人は少ないと思うが、その場合は注意が肝要である。なぜなら、猛毒のトリカブトの葉と似ていて、間違える危険性があるからだ。ニリンソウとトリカブトは、同じ場所に生育することがあり、芽が出た頃は、良く似て見えるため判別しにくい。その後生長してしまえば、ニリンソウの草丈は15㎝位までしかならないが、トリカブトは50㎝以上になるので、区別は容易である。また、花を見れば、ニリンソウとトリカブトは開花時期も、花の形も全く異なり、間違うことはない。★キクザキイチゲ(アズマイチゲ)

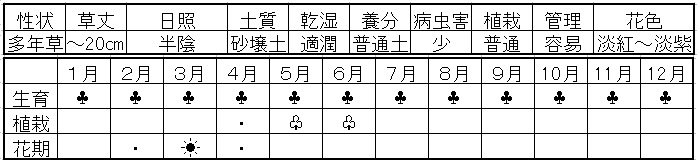

キクザキイチゲは、キンポウゲ科の多年草で、三月から四月にかけて咲くスプリング・エフェメラルである。キクザキイチゲの草丈は20㎝位で、キクザキイチリンソウ(菊咲一輪草)とも呼ばれる。芽を出す時期は、ニリンソウより多少遅いようだが、アズマイチゲよりは早い。なお、アズマイチゲとキクザキイチゲは良く似ていて、芽が出た頃は葉だけでは見分けにくい。強いて言えば、キクザキイチゲの方が、草丈も葉も一回り大きいことくらいか。違いは根茎と花で、キクザキイチゲの根茎はアズマイチゲより太く長い。花の色は、キクザキイチゲは淡紫色(白や薄いピンクもある)だか、アズマイチゲは白色だけである。また、花びらの数は同じだが、アズマイチゲの方が細くやや小さいように見える。そのため、花としてはキクザキイチゲの方が存在感があり、魅力的である。

キクザキイチゲは、キンポウゲ科の多年草で、三月から四月にかけて咲くスプリング・エフェメラルである。キクザキイチゲの草丈は20㎝位で、キクザキイチリンソウ(菊咲一輪草)とも呼ばれる。芽を出す時期は、ニリンソウより多少遅いようだが、アズマイチゲよりは早い。なお、アズマイチゲとキクザキイチゲは良く似ていて、芽が出た頃は葉だけでは見分けにくい。強いて言えば、キクザキイチゲの方が、草丈も葉も一回り大きいことくらいか。違いは根茎と花で、キクザキイチゲの根茎はアズマイチゲより太く長い。花の色は、キクザキイチゲは淡紫色(白や薄いピンクもある)だか、アズマイチゲは白色だけである。また、花びらの数は同じだが、アズマイチゲの方が細くやや小さいように見える。そのため、花としてはキクザキイチゲの方が存在感があり、魅力的である。 そう言えば、アズマイチゲは太平洋岸側、キクザキイチゲは日本海岸側、という区分を聞いたことがある。ただし、この区分は生息分布ではなく、適地の性質を表しているようだ。実際に植えてみると、キクザキイチゲは、アズマイチゲに比べて、多少湿度が高い土地を好む。日陰の地に良く生育する傾向がありそうだ。繁殖力もキクザキイチゲの方が優勢であるが、移植を嫌うようで、植栽後2年くらい花を咲かせないこともある。堀取り時に根周辺の土を崩さず、根茎から伸びる細い鬚根を切らないようにして移植すれば、ポットに移しても翌年花が咲く。それに対して、アズマイチゲはさらに気難しく、移植後3年くらいまでは、花つきが良くない。

そう言えば、アズマイチゲは太平洋岸側、キクザキイチゲは日本海岸側、という区分を聞いたことがある。ただし、この区分は生息分布ではなく、適地の性質を表しているようだ。実際に植えてみると、キクザキイチゲは、アズマイチゲに比べて、多少湿度が高い土地を好む。日陰の地に良く生育する傾向がありそうだ。繁殖力もキクザキイチゲの方が優勢であるが、移植を嫌うようで、植栽後2年くらい花を咲かせないこともある。堀取り時に根周辺の土を崩さず、根茎から伸びる細い鬚根を切らないようにして移植すれば、ポットに移しても翌年花が咲く。それに対して、アズマイチゲはさらに気難しく、移植後3年くらいまでは、花つきが良くない。

植栽地の環境は、春は日当りの良い、できれば午後には日陰になるような場所を選びたい。初夏からは半日陰となることが望ましい。土は、過湿と乾燥は避けたい。また夏季の直射日光を避けると共に、地温が高くならないことも必要である。移植時期は、休眠中ということで秋が望ましいが、5月、梅雨前でも良い。ちなみに我が家の場合、梅雨直前に行って、ほとんど失敗していない。植栽時期を考慮する必要性もあるが、それよりもニリンソウ同様、根周辺の土を崩さずに移植することが重要である。土質は腐葉土を含む畑土が望ましいが、極端な粘土質や砂礫質でなければ、かなり対応性がある。また、生育環境の急変させないことも重要。そのような意味で、私は、赤玉土や鹿沼土を多量に用いない方が後の生育に良いと思っている。

植栽地の環境は、春は日当りの良い、できれば午後には日陰になるような場所を選びたい。初夏からは半日陰となることが望ましい。土は、過湿と乾燥は避けたい。また夏季の直射日光を避けると共に、地温が高くならないことも必要である。移植時期は、休眠中ということで秋が望ましいが、5月、梅雨前でも良い。ちなみに我が家の場合、梅雨直前に行って、ほとんど失敗していない。植栽時期を考慮する必要性もあるが、それよりもニリンソウ同様、根周辺の土を崩さずに移植することが重要である。土質は腐葉土を含む畑土が望ましいが、極端な粘土質や砂礫質でなければ、かなり対応性がある。また、生育環境の急変させないことも重要。そのような意味で、私は、赤玉土や鹿沼土を多量に用いない方が後の生育に良いと思っている。 キクザキイチゲの栽培は難しいからと言って、鉢植にしている人は見かけるものの、路地植えをする人は少ないようである。長年栽培していて感じたことは、環境さえ合えば、案外と強い植物で、繁殖力も旺盛である。何回か株分けをして、ニリンソウやキクザキイチゲは、鉢植よりもむしろ、地植えの方が適していることがわかった。

キクザキイチゲの栽培は難しいからと言って、鉢植にしている人は見かけるものの、路地植えをする人は少ないようである。長年栽培していて感じたことは、環境さえ合えば、案外と強い植物で、繁殖力も旺盛である。何回か株分けをして、ニリンソウやキクザキイチゲは、鉢植よりもむしろ、地植えの方が適していることがわかった。★ユキワリイチゲ

ユキワリイチゲは、ルリイチゲとも呼ばれ、キンポウゲ科の多年草である。草丈は15㎝程度、花は3㎝位の大きさで、艶やかというほどではないが、その淡い紫色には何とも言えない魅力がある。

ユキワリイチゲは、ルリイチゲとも呼ばれ、キンポウゲ科の多年草である。草丈は15㎝程度、花は3㎝位の大きさで、艶やかというほどではないが、その淡い紫色には何とも言えない魅力がある。

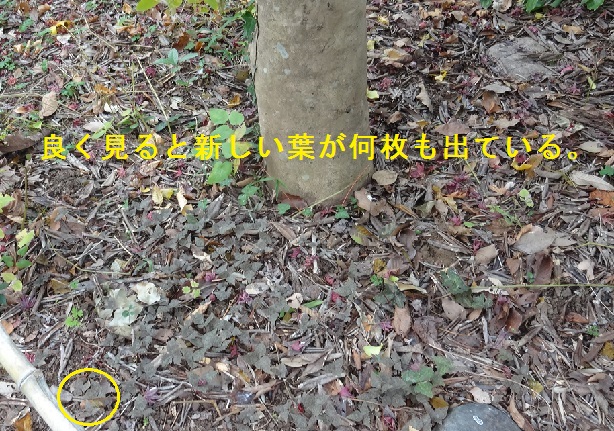

ユキワリイチゲの特徴は、前年から芽を出し、越冬することである。植物の多くが枯れ始める11月から芽を出す。寒さには強いようで、表土が凍結しなければ、そのまま年を越す。地味な葉ではあるが、何もない冬の庭には趣を添えてくれる。葉は少しずつ生長しているが、蕾を付けるのは2月になってからで。開花は2月末頃から始まり、3月中旬が見頃で、下旬には散ってしまう。4月に入ると葉が枯れてしまうスプリング・エフェメラル(春の妖精)である。

ユキワリイチゲの特徴は、前年から芽を出し、越冬することである。植物の多くが枯れ始める11月から芽を出す。寒さには強いようで、表土が凍結しなければ、そのまま年を越す。地味な葉ではあるが、何もない冬の庭には趣を添えてくれる。葉は少しずつ生長しているが、蕾を付けるのは2月になってからで。開花は2月末頃から始まり、3月中旬が見頃で、下旬には散ってしまう。4月に入ると葉が枯れてしまうスプリング・エフェメラル(春の妖精)である。

植栽地の環境条件としては、生育期間は日当たりが良く、休眠時は半日陰の場所が適している。具体的には、落葉樹の林床が望ましいが、常緑樹の下でも日が差し込みさえすれば生育する。また、かなり日当たりの良い場所に植えられている例も見たことがあり、栽培はけっして難しくないので、庭や街路にもっとユキワリイチゲを植栽してもらいたいと思っている。

植栽地の環境条件としては、生育期間は日当たりが良く、休眠時は半日陰の場所が適している。具体的には、落葉樹の林床が望ましいが、常緑樹の下でも日が差し込みさえすれば生育する。また、かなり日当たりの良い場所に植えられている例も見たことがあり、栽培はけっして難しくないので、庭や街路にもっとユキワリイチゲを植栽してもらいたいと思っている。

土壌は壌土から植壌土が望ましいが、乾燥しなければ土質は選ばないようだ。

植栽、移植(株分け)は、休眠中(4~11月)であれば可能である。ちなみに、我が家では7月に移植したが問題なく活着した。繁殖は株分け、播種でも良く増える。株分けと言っても、分岐する根茎を分割する。なお、誤って根茎を折っても、切れ端のような部分からも芽が出る。ユキワリイチゲは、可憐な花に似合わず、実にたくましい生命力を持っている。

植栽、移植(株分け)は、休眠中(4~11月)であれば可能である。ちなみに、我が家では7月に移植したが問題なく活着した。繁殖は株分け、播種でも良く増える。株分けと言っても、分岐する根茎を分割する。なお、誤って根茎を折っても、切れ端のような部分からも芽が出る。ユキワリイチゲは、可憐な花に似合わず、実にたくましい生命力を持っている。

ひとたび、活着すれば管理は容易である。寒い期間に生育することから、病虫害の被害はほとんどなく、丈夫な植物である。管理上の注意点は、夏季の根の乾燥と高温を防ぐことくらいか。

★ショウジョウバカマ

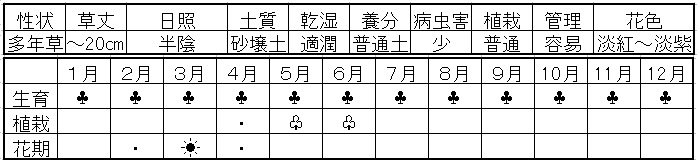

ショウジョウバカマは、ユリ科の多年草である。蕾の出る前は、地面に臥せるように葉を広げているため、草丈は5㎝以下である。開花後は、花茎が急速に伸びて30~50cmに達するものの、草丈としては20㎝である。花は、淡紅色から淡紫色で、細い1㎝程の花披片が総状につく。派手さはないが、樹下でひっそりと咲いているのを見ると涼やかな人を魅きつける何かがある。

ショウジョウバカマは、ユリ科の多年草である。蕾の出る前は、地面に臥せるように葉を広げているため、草丈は5㎝以下である。開花後は、花茎が急速に伸びて30~50cmに達するものの、草丈としては20㎝である。花は、淡紅色から淡紫色で、細い1㎝程の花披片が総状につく。派手さはないが、樹下でひっそりと咲いているのを見ると涼やかな人を魅きつける何かがある。

ショウジョウバカマは、林床などの湿った土地が適しているされている。確かに山野では、水の流れるような場所でよく見るが、直射日光さえ強く当たらなければ、多少の乾燥には耐えるようである。乾燥気味のアセビの樹下でよく生育し、繁殖するショウジョウバカマを見ると、年間を通じて環境が変化しない場所が適しているようだ。暗い日陰では花の咲かない年もあるが、ほんの少しでも陽が入れば十分である。耐陰性があるというより、直射日光の当たらない場所、また日中の気温変化も大きくない場所が適している。

ショウジョウバカマは、林床などの湿った土地が適しているされている。確かに山野では、水の流れるような場所でよく見るが、直射日光さえ強く当たらなければ、多少の乾燥には耐えるようである。乾燥気味のアセビの樹下でよく生育し、繁殖するショウジョウバカマを見ると、年間を通じて環境が変化しない場所が適しているようだ。暗い日陰では花の咲かない年もあるが、ほんの少しでも陽が入れば十分である。耐陰性があるというより、直射日光の当たらない場所、また日中の気温変化も大きくない場所が適している。

地植えは、落葉樹の下が適しているとの指摘もあるが、冬期の寒風や霜のことを考慮すると常緑樹の方が適している。傾斜地へ植えれば、土質は選ばない。滞水しないことが重要で、平坦地なら砂壌土くらいの方が望ましい。

地植えは、落葉樹の下が適しているとの指摘もあるが、冬期の寒風や霜のことを考慮すると常緑樹の方が適している。傾斜地へ植えれば、土質は選ばない。滞水しないことが重要で、平坦地なら砂壌土くらいの方が望ましい。

繁殖は、株分けと梅雨ごろに葉差しすれば可能である。ただ、何年か経つとひとりでに増えており、これは葉の先端にできる不定芽が活着したものである。

活着後の管理は、著しく乾燥しなければ散水も不要なくらいで、ほとんど手入れをする必要はない。

ユキワリイチゲは、ルリイチゲとも呼ばれ、キンポウゲ科の多年草である。草丈は15㎝程度、花は3㎝位の大きさで、艶やかというほどではないが、その淡い紫色には何とも言えない魅力がある。

ユキワリイチゲは、ルリイチゲとも呼ばれ、キンポウゲ科の多年草である。草丈は15㎝程度、花は3㎝位の大きさで、艶やかというほどではないが、その淡い紫色には何とも言えない魅力がある。 ユキワリイチゲの特徴は、前年から芽を出し、越冬することである。植物の多くが枯れ始める11月から芽を出す。寒さには強いようで、表土が凍結しなければ、そのまま年を越す。地味な葉ではあるが、何もない冬の庭には趣を添えてくれる。葉は少しずつ生長しているが、蕾を付けるのは2月になってからで。開花は2月末頃から始まり、3月中旬が見頃で、下旬には散ってしまう。4月に入ると葉が枯れてしまうスプリング・エフェメラル(春の妖精)である。

ユキワリイチゲの特徴は、前年から芽を出し、越冬することである。植物の多くが枯れ始める11月から芽を出す。寒さには強いようで、表土が凍結しなければ、そのまま年を越す。地味な葉ではあるが、何もない冬の庭には趣を添えてくれる。葉は少しずつ生長しているが、蕾を付けるのは2月になってからで。開花は2月末頃から始まり、3月中旬が見頃で、下旬には散ってしまう。4月に入ると葉が枯れてしまうスプリング・エフェメラル(春の妖精)である。 植栽地の環境条件としては、生育期間は日当たりが良く、休眠時は半日陰の場所が適している。具体的には、落葉樹の林床が望ましいが、常緑樹の下でも日が差し込みさえすれば生育する。また、かなり日当たりの良い場所に植えられている例も見たことがあり、栽培はけっして難しくないので、庭や街路にもっとユキワリイチゲを植栽してもらいたいと思っている。

植栽地の環境条件としては、生育期間は日当たりが良く、休眠時は半日陰の場所が適している。具体的には、落葉樹の林床が望ましいが、常緑樹の下でも日が差し込みさえすれば生育する。また、かなり日当たりの良い場所に植えられている例も見たことがあり、栽培はけっして難しくないので、庭や街路にもっとユキワリイチゲを植栽してもらいたいと思っている。土壌は壌土から植壌土が望ましいが、乾燥しなければ土質は選ばないようだ。

ひとたび、活着すれば管理は容易である。寒い期間に生育することから、病虫害の被害はほとんどなく、丈夫な植物である。管理上の注意点は、夏季の根の乾燥と高温を防ぐことくらいか。

★ショウジョウバカマ

ショウジョウバカマは、ユリ科の多年草である。蕾の出る前は、地面に臥せるように葉を広げているため、草丈は5㎝以下である。開花後は、花茎が急速に伸びて30~50cmに達するものの、草丈としては20㎝である。花は、淡紅色から淡紫色で、細い1㎝程の花披片が総状につく。派手さはないが、樹下でひっそりと咲いているのを見ると涼やかな人を魅きつける何かがある。

ショウジョウバカマは、ユリ科の多年草である。蕾の出る前は、地面に臥せるように葉を広げているため、草丈は5㎝以下である。開花後は、花茎が急速に伸びて30~50cmに達するものの、草丈としては20㎝である。花は、淡紅色から淡紫色で、細い1㎝程の花披片が総状につく。派手さはないが、樹下でひっそりと咲いているのを見ると涼やかな人を魅きつける何かがある。 ショウジョウバカマは、林床などの湿った土地が適しているされている。確かに山野では、水の流れるような場所でよく見るが、直射日光さえ強く当たらなければ、多少の乾燥には耐えるようである。乾燥気味のアセビの樹下でよく生育し、繁殖するショウジョウバカマを見ると、年間を通じて環境が変化しない場所が適しているようだ。暗い日陰では花の咲かない年もあるが、ほんの少しでも陽が入れば十分である。耐陰性があるというより、直射日光の当たらない場所、また日中の気温変化も大きくない場所が適している。

ショウジョウバカマは、林床などの湿った土地が適しているされている。確かに山野では、水の流れるような場所でよく見るが、直射日光さえ強く当たらなければ、多少の乾燥には耐えるようである。乾燥気味のアセビの樹下でよく生育し、繁殖するショウジョウバカマを見ると、年間を通じて環境が変化しない場所が適しているようだ。暗い日陰では花の咲かない年もあるが、ほんの少しでも陽が入れば十分である。耐陰性があるというより、直射日光の当たらない場所、また日中の気温変化も大きくない場所が適している。

地植えは、落葉樹の下が適しているとの指摘もあるが、冬期の寒風や霜のことを考慮すると常緑樹の方が適している。傾斜地へ植えれば、土質は選ばない。滞水しないことが重要で、平坦地なら砂壌土くらいの方が望ましい。

地植えは、落葉樹の下が適しているとの指摘もあるが、冬期の寒風や霜のことを考慮すると常緑樹の方が適している。傾斜地へ植えれば、土質は選ばない。滞水しないことが重要で、平坦地なら砂壌土くらいの方が望ましい。繁殖は、株分けと梅雨ごろに葉差しすれば可能である。ただ、何年か経つとひとりでに増えており、これは葉の先端にできる不定芽が活着したものである。

活着後の管理は、著しく乾燥しなければ散水も不要なくらいで、ほとんど手入れをする必要はない。